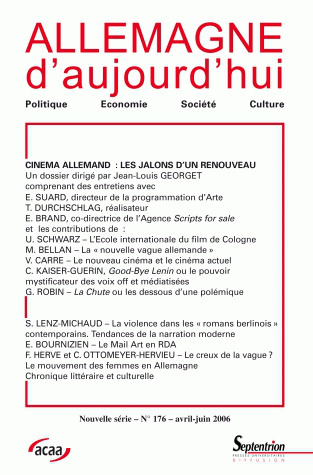

Allemagne d'aujourd'hui, n°176/avril - juin 2006

Cinéma allemand : les jalons d'un renouveau

First Edition

Specifications

- Publisher

- Presses Universitaires du Septentrion

- Imprint

- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui

- Title Part

-

Numéro 176

- Journal

- Allemagne d'aujourd'hui | n° 176

- ISSN

- 00025712

- Language

- French

- Publisher Category

- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations > Germanic and Scandinavian countries

- Publisher Category

- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations

- Title First Published

- 31 August 2006

Paperback

- Publication Date

- 31 August 2006

- ISBN-13

- 9782859399566

- Code

- 1001

- Weight

- 254 grams

- List Price

- 11.00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Book Preview

Contents

Le cinéma allemand à l'aune des bouleversements sociaux ou les jalons d’une renaissance.

Jean-Louis Georget

« Goût français, goût allemand »

E. Suard

« Les grands metteurs en scène de la génération des années 70 sont loin de nous »

R. Durchschlag

« Il est plus facile pour un scénariste de devenir romancier que pour un romancier de devenir scénariste » E. Brand

« Un scénariste capable d’exercer son métier » : l’Ecole internationale du film de Cologne U. Schwarz

Berlin et la « Nouvelle Vague » du cinéma allemand. M. Bellan

Le nouveau cinéma allemand et le cinéma actuel : des thèmes communs pour un traitement divergent V. Carré

« Good-Bye Lenin » ou le pouvoir mystificateur des voix off et médiatisées C. Kaiser-Guerin

« La Chute » ou les dessous d’une polémique

G. Robin

Révélations brutales. La violence dans les « romans berlinois » des jeunes auteurs contemporains : tendances de la narration postmoderne. S. Lenz-Michaud

Mail Art (art postal) : une tendance artistique alternative et son rôle social en RDA E. Bournizien

Le creux de la vague ? Le mouvement des femmes en Allemagne F. Hervé et C. Ottomeyer-Hervieu

Hommage à Marieluise Christadler 1924-2006

Comptes rendus d’ouvrages littéraires

Notes de lecture de J.-C. François H. Heine, Deutschland, ein Wintermärchen Quelques statistiques significatives sur le théâtre en Allemagne

Chronique littéraire et culturelle de C. Hähnel-Mesnard

Comptes rendus de livres d’histoire et de civilisation

Excerpt

Le cinéma allemand à l’aune des bouleversements sociaux ou les jalons d’une renaissance.

Contrairement à l'Italie ou à la France, les périodes fastes de l’histoire du cinéma allemand sont toujours plus marquées par des acteurs que par des réalisateurs, à l’exception peut-être des années 1970. A la manière dont Asta Nielsen signala en 1910 l’entrée de l’Allemagne dans l’ère du cinéma moderne en s’érigeant comme sa figure de proue, une nouvelle génération de comédiens est devenue familière à un public européen, mais aussi américain : Daniel Brühl, né à Barcelone et héros planétaire de " Good bye Lenin ", Julia Jentsch remarquée pour les Oscars par la densité qu’elle donne à Sophie Scholl ou Moritz Bleibtreu, interprète polyvalent de " Cours, Lola, cours ! ", " Head on " ou " Les particules élémentaires " crèvent l’écran. Mais contrairement à leurs prédécesseurs, ils n’ont nullement envie de s’exiler pour faire carrière, choisissant d’enrichir au contraire le cinéma allemand de leur cosmopolitisme. Ils sont les symboles de l’actuelle flamboyance du septième art outre-Rhin. Depuis quelques années en effet, la critique, notamment française, a retrouvé un certain charme au vent de modernité venu d’outre-Rhin, de sorte que les " Cahiers du cinéma " ont consacré un numéro spécial à ce phénomène en février dernier. L’inspiration et la vivacité du cinéma allemand ne cessent d’intriguer et de susciter la curiosité et l’admiration de la presse spécialisée dans nombre de pays voisins.

Il faut dire que les cinéastes allemands surprennent toujours. L’histoire du cinéma d’outre-Rhin suit une courbe sinusoïdale ponctuée de phases brillantes et de périodes plus creuses. Deux moments ont contribué, en plus de notre contemporanéité immédiate, à établir sa réputation. Ils correspondent à des instants où, contrairement au cinéma américain hollywoodien réfugié aux marges du réel décliné en multiples genres, le septième art germanique s’interroge sur la réalité sociale telle qu’elle se donne en représentation dans toute sa complexité. Le cinéma des années 1920 (F. W. Murnau, Fritz Lang, G. W. Pabst ou Max Ophuls) fut ainsi directement en prise avec la crise de l’entre-deux-guerres, suscitant chez Siegfried Kracauer l’impression intime de voir dans le septième art le reflet du " monologue intérieure des classes moyennes " . A son tour, le cinéma des années 1970 (Alexander Kluge, R. W. Fassbinder, Volker Schlöndorff, Wim Wenders, Jean-Marie Straub ou Rudolf Thome) posa la question du rapport de la société allemande à son passé après le long étourdissement amnésique que constitua le miracle économique. Ce cinéma fit le bonheur des cinéphiles du monde entier, mais plus particulièrement de ceux de France et des Etats-Unis. Certains réalisateurs, à la manière de Wim Wenders, choisirent d’ailleurs de prolonger leur carrière outre-Atlantique sous des cieux prétendument plus cléments. La " nouvelle vague " actuelle s’inscrit quant à elle dans l’espace qui va de la fin du court vingtième siècle avec la chute du mur de Berlin aux tâtonnements du nouveau siècle dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001 et des remises en question qu’ils suscitent pour l’ensemble des sociétés occidentales. Ce renouveau prend d’ailleurs place dans une mutation plus large des sociétés européennes qui, chacune à leur tour, ont réagi cinématographiquement aux bouleversements auxquels elles étaient confrontées : comment en effet ne pas penser, en fréquentant le cinéma allemand d’aujourd’hui, à Ken Loach et à sa critique de la société anglaise mise à mal par le thatchérisme ou encore à Pedro Almod_var et à ses émules fêtant avec jubilation la sortie de la société espagnole du pesant carcan franquiste ?

Si la fréquentation des salles obscures est toujours aussi moribonde, puisque les Allemands ne s’y rendent en moyenne que deux fois par an, le contenu de ce qui attire le public a en revanche changé. En effet, les réalisateurs nationaux réveillent l’intérêt des spectateurs. Durant ces dernières années, la production cinématographique allemande a atteint environ 20% de part de marché, faisant plus que doubler son audience par rapport aux films à gros budget venus de Hollywood. En 2004, six films ont atteint plus d’un million de spectateurs et le nombre de films à petits budgets ayant recueilli plus de 100.000 spectateurs a également augmenté. La qualité des oeuvres présentées est indéniable : ainsi " Good bye Lenin " et " Head on " ont successivement gagné le prix du film européen. Après plusieurs années d’absence au festival de Cannes, " The Edukators " a été le premier film à renouer avec la tradition. Il ne faut pas non plus omettre la nomination pour les oscars de " La chute " et de " Die Geschichte des weinenden Kamels ". Cette renaissance s’est faite sur fond de prise de conscience du malaise de la profession. En 1999 est entrée en vigueur en Allemagne une loi pour la promotion du cinéma. Une agence ad hoc a été créée afin d’éviter les délais trop longs pour le financement des projets. Les chaînes privées ont alloué jusqu’en 2003 environ 5,5 millions d’euros à cette institution pour favoriser le tournage de films en échange de leur diffusion plus rapide à la télévision. En outre, la fin de la décennie 90 est marquée par la multiplication de la construction de salles multiplex dans le cadre de la rénovation urbaine engendrée par la réunification. Entre 1994 et 1998, leur nombre a augmenté de 20%, entraînant une hausse des entrées de 10% sur la même période. Mais les films allemands n’avaient à l’époque qu’une part de marché de 10 à 15%, le reste étant largement occupé par les productions à grand spectacle venues d’outre-Atlantique. Après des années de vaches maigres, il a fallu attendre la sortie de " Cours, Lola, cours ! " de Tom Tykwer pour deviner les prémices du mouvement aujourd’hui fortement ancré dans le paysage médiatique européen. Le cinéma a une responsabilité sociale, celle de témoigner de destins vrais ou inventés. Il en recolle les éclats pour leur donner sens. Il attire les regards sur des lieux oubliés et sur les gens qui y vivent. Il informe sur la disparition de paysages et rend visibles les échanges, ceux des réfugiés de tous ordres, des marchandises, de l’information et de l’argent ; il montre également l’errance des habitants des grandes villes. Si la découverte des œuvres contemporaines ne se résume pas au choc visuel qu’elles provoquent, à leur aspect esthétique ou simplement au bonheur d’en être les spectateurs, c’est bien parce que le nouveau cinéma allemand affiche de nouveau un rapport politique à la réalité.

Ce dossier s’attache donc aux jalons posés pour son renouveau. Ils ne sont pas seulement d’ordre formel, mais aussi d’ordre économique et technique. Loin d’avoir fréquenté, à la manière de leurs aînés, les salles obscures de cinéclubs pour se former et appréhender l’histoire du cinéma, notamment allemand et américain, les jeunes réalisateurs ont grandi dans un monde où l’image, vecteur principal de la communication, est désacralisée. Elle s’est en outre démultipliée du fait des nouveaux supports désormais disponibles. Les nouveaux réalisateurs parlent de leur attachement aux multiples sollicitations visuelles qu’ils ont pu connaître tout au long de leur formation plus que des influences reçues de leurs prédécesseurs. On a parfois l’impression que les considérations formelles, à la façon de ce qui se fait parfois dans le domaine de l’art contemporain, ont pris le pas sur toute mise en perspective diachronique des nouveaux metteurs en scène dans l’histoire de leur discipline. Ce numéro tente par conséquent de circonscrire les tenants et les aboutissants de l’industrie cinématographique allemande au tournant de ce siècle. Il s’attache dans un premier temps à mettre en exergue les acteurs incontournables du fonctionnement de ce cinéma allemand. Ainsi en va-t-il du rôle de la télévision, si injustement décriée par certains puristes, dans la production et la diffusion des œuvres cinématographiques. Emmanuel Suard, directeur de la programmation d’Arte, met en exergue les particularités des goûts des publics allemand et français de la chaîne européenne et souligne les mutations techniques fondamentales qui concerneront le téléspectateur dans les années à venir. Le jeune réalisateur Thomas Durchschlag, auteur du très prometteur premier film " Allein ", donne son point de vue sur le jeune cinéma auquel il contribue en tant qu’acteur majeur. Quant à Elke Brand, elle met en lumière le travail des agences de scénaristes, intermédiaires plus incontournables sur l’autre rive du Rhin qu’en France. Enfin, Uta Schwarz montre combien les enjeux économiques régionaux du cinéma engendrent chez les décideurs une réflexion sur la manière dont doivent être formés les acteurs principaux de son développement et sur la façon de les retenir sur place. On voit se dessiner au travers de ces différentes contributions un paysage multipolaire où se distinguent quatre grands axes ayant une vocation propre : Munich, Hambourg, Berlin et Cologne. Dans un second temps, les auteurs de ce dossier s’attachent à mettre en valeur les caractéristiques de la mutation esthétique du cinéma allemand pendant ces dernières décennies. Monika Bellan en trace un panorama assez exhaustif, décrivant les différentes étapes de sa renaissance depuis la création de la revue " Revolver " à Munich jusqu’aux grands succès récents. Valérie Carré met en valeur les liens qui existent entre la génération des années 70 et la " nouvelle vague " allemande, montrant la rupture de cette dernière avec la culpabilité issue d’un passé dont la génération des années 70 symbolisait le contrepoint contestataire. Les articles de Claire Kaiser-Guérin et de Guillaume Robin examinent en détail deux des succès les plus éclatants de ces dernières années : l’inévitable " Good bye Lenin " d’une part, dont Claire Kaiser-Guérin souligne à travers le prisme original de la voix off l’aspect subversif et pourtant très paradigmatique ; " La chute " d’autre part que Guillaume Robin appréhende à travers les débats controversés que l’œuvre a pu susciter et qui soulignent la différence d’approche entre la génération des jeunes réalisateurs et leurs prédécesseurs.

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce cahier ouvre des pistes qui pourront sans doute être complétées dans un prochain avenir. Il souhaite simplement éveiller un intérêt pour un phénomène qui est sans doute l’un des plus marquants et des plus significatifs des bouleversements de la société allemande au tournant de ce siècle.

« Goût français, goût allemand »

Emmanuel SUARD *

Un entretien réalisé par Jean-Louis Georget

" Goût français, goût allemand "

Jean-Louis Georget : Comment est organisée la programmation d'Arte ?

Emmanuel Suard : Les offres émanent de trois entités différentes : Arte France, Arte Allemagne et Arte GEIE. Cette dernière produit 20% des programmes et possède une équipe binationale d’information. C’est notamment elle qui produit Arte info, le journal de la culture, seize soirées thématiques dont des programmes en co-production avec la télévision polonaise, TVE ou RTBF. Les autres programmes sont apportés à 40% par Arte France, à 40% par Arte Allemagne.

Du côté français, les programmes sont traités par la commission parisienne des programmes. Elle sélectionne environ un dixième des projets présentés. Ces projets passent ensuite en conférence des programmes, où sont réunies deux personnalités d’Arte France, deux autres d’Arte Allemagne et quatre d’ARTE GEIE. Le travail de sélection est donc fait en amont.

J.-L. G. : Qu’élimine-t-on d’emblée ?

E. S. : Certains sujets sont immédiatement éliminés. Ainsi la plupart des portraits franco-français ou germano-allemands passent relativement mal dans l’autre pays. On se concentre sur des personnalités fortes, même s’il faut constater que des personnages comme Pierre Mendès France ou même le chancelier Ludwig Erhard sont relativement mal connus de part et d’autre du Rhin. Même une émission sur Konrad Adenauer, le premier chancelier de l’Allemagne d’après-guerre, n’a pas fait une forte audience. Mais elle a eu malgré tout un succès d’estime. Cela relève plus de la méconnaissance que du manque d’intérêt à proprement parler.

Il en va de même pour le traitement d’un aspect thématique propre à un environnement national. Nous avons ainsi incité Serge Moati à faire évoluer un projet comme celui de sur l’histoire des médias à un niveau franco allemand (Les ondes parallèles). Il faut constamment veiller à ce que connaît l’autre public : les invités français évoquant les " Dossiers de l’écran " ou " Cinq colonnes à la Une " traitent de sujets qui ne sont pas présupposés être connus en Allemagne. Des genres plus universels tels que l’histoire ou la fiction sont parfois aussi difficiles à faire passer lorsqu’ils touchent à des différences culturelles fondamentales : un documentaire sur le football est par exemple plus facile à aborder dans les deux pays qu’un reportage sur l’apprentissage d’un jeune rugbyman, sport totalement inconnu en Allemagne.

J.-L. G. : En va-t-il de même pour les fictions ?

E. S. : Il faut dire aussi que dans ce domaine, il y a un certain déséquilibre entre la France et l’Allemagne : en effet, les fictions allemandes passent plus et mieux à la télévision française que l’inverse. Leur écriture est plus simple, ce sont souvent des fictions policières. Les fictions françaises portent sur des sujets souvent plus intimistes, comme le récent " Frappes interdites " de Bernard Malaterre avec l’acteur Stomy Bugsy sur la vie d’un boxeur international dans un quartier huppé de la capitale. Pour appréhender ce film, il faut que le téléspectateur allemand connaisse l’arrière-plan des formes de ségrégation urbaine en France.

D’autres fictions passent mieux la frontière, même si elles concernent plus spécialement la France et ne font pas partie du patrimoine allemand, comme la bête du Gévaudan. Et pas de problème de frontière évidemment pour l’universel Robinson Crusoë. En revanche, un sujet sur les guerres de religion (la Paix de Saint-Germain) est plus difficile pour les allemands.

En documentaire, les sujets qui passent mieux la frontière sont ceux qui portent sur une histoire récente commune comme celle de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi des thèmes plus universels touchant paradoxalement la culture américaine commune aux deux pays. Des documentaires sur la famille Kennedy ou le complexe militaro-industriel font florès des deux côtés du Rhin. Les sujets de société tels que les documentaires de " la vie en face " sur la maternité ou les maisons de retraite sont propres à faire l’unanimité en matière de programmation, malgré les différences récurrentes sur les deux rives du Rhin.

J.-L. G. : La géographie culturelle joue-t-elle ici également un rôle ?

E. S. : Les pays restent naturellement marqués aujourd’hui par leurs aires d’influence culturelle. L’Afrique noire reste une terra incognita pour un large public allemand. Il faut donc la présenter sous un angle transversal : des sujets comme le SIDA, la faim, les équilibres géopolitiques, notamment en Afrique du Nord. A l’inverse, la Turquie est très mal connue en France alors que son entrée dans l’Union constituait le point d’orgue du débat allemand, plus mesuré qu’en France. En revanche, la question arménienne est mieux connue sur cette rive du Rhin. Le colonialisme également, qui a fait débat ces derniers temps, peut susciter des relations différentes de part et d’autre de la frontière. Ainsi un reportage sur les lusophones du Mozambique a suscité un réel intérêt en Allemagne. Le Mozambique bordait l’empire colonial allemand sur sa frontière sud.

Pour l’Europe de l’Est, différentes visions du monde s’opposent aussi : l’ex-Europe de l’Est représente pour les Allemands les marches de la Russie. Mais la Pologne parvient à concerner les Français, lorsque des sujets transversaux sont abordés, comme le montrent les audiences obtenues par des reportages sur l’agriculture. Par contre, des documentaires sur la Mazurie ou les Hauts Tatras constituent les limites de l’intérêt du public français pour l’Europe de l’Est. Trop loin, trop inconnu.

J.-L. G. : Le cinéma allemand des dernières années a connu un renouveau sans précédent depuis les années 70. Il a été avant tout tiré par des films phares dont le premier a sans doute été " Cours, Lola, cours ! ".

E. S. : " Good bye Lenin " a en effet succédé à " Cours Lola, cours ! " en terme d’audience. En octobre 2001, ce film avait connu une audience forte en Allemagne avec 6,2% de part de marché, ce qui constitue le record de la chaîne. La première diffusion avait été de 2,7% de part de marché en France, la rediffusion de 5,2%.

" Good bye Lenin " a été en chiffres bruts en téléspectateurs notre meilleure audience de tous les temps. Le film a été vu par 1.675.000 de téléspectateurs en Allemagne, c’est le record. " Cours, Lola, cours " avait attiré 1.608.000 téléspectateurs. C’était un peu plus fort en parts de marché, mais il y avait moins de téléspectateurs devant la télévision. Quand on compare les deux films en France, on s’aperçoit également que " Good bye Lenin " a fait un bien meilleur résultat que " Lola " : 1,1 million de téléspectateurs contre 602 000 pour " Lola ". En Allemagne, c’était attendu. C’était la première diffusion en clair. Il y avait eu des diffusions payantes, mais Arte en tant que co-producteur avait le droit de faire la première diffusion non payante. Nous savions qu’en France " Good bye Lenin " avait été un succès en salle, mais dans une moindre mesure puisqu’il avait fait environ 600.000/700.000 entrées, ce qui est bien, sans être énorme. Nous étions satisfaits, mais nous pensions que ça aurait pu être mieux. Nous avons longtemps réfléchi sur la version à diffuser. Nous hésitions entre la version originale et la version française, débat immanent et récurrent pour la chaîne. Il est d’ailleurs transitoire et sera bientôt obsolète : dans quelques années maintenant, le téléspectateur aura la possibilité de choisir sa langue grâce à la télécommande de la télévision numérique terrestre. Ceci dit, un film ayant eu un tel succès en France aurait certainement pu passer dans la version française pour drainer un public encore plus large. Nous diffusons les deux versions d’ores et déjà sur la chaîne numérique. C’est un film qui est sorti majoritairement en version originale en France et qui a été regardé de cette façon dans les salles. Il aurait été dommage de priver les téléspectateurs qui l’avaient vu en version originale du plaisir de le redécouvrir dans la même configuration. Nous l’avons donc diffusé en VO. Cependant, si " Good bye Lenin " avait été un succès immense en Allemagne tout en étant un échec en France, nous aurions fait un choix différent, à savoir celui de le diffuser en version française pour en faciliter l’accès. Quand on écarte le cinéma hollywoodien classique que l’on retrouve en version originale sur notre chaîne, c’est vrai que c’est une question toujours sous-jacente pour les cinématographies scandinave, russe ou japonaise, voire pour les films espagnols et italiens, c’est-à-dire pour toutes les langues qui sont malheureusement moins connues que l’anglais. Elle se pose d’autant plus quand les films ne sont pas connus. Nous pouvons nous permettre de passer Fellini en version originale. Nous avons récemment diffusé sur Arte un joli film italien d’Alessandro D’Alatri " Au cas où " en version originale. Je me demande si nous n’aurions pas mieux fait de le passer en version française. Il n’était pas connu en France et nous ne lui avons pas rendu service en le diffusant en version originale car beaucoup de gens se sont dit : " Ce n’est pas pour moi ". Si les téléspectateurs avaient pu le découvrir en version française, ils seraient peut-être allés plus loin dans le film. Les metteurs en scène qui font partie d’un patrimoine cinématographique, comme Tarkowski ou Kurosawa, passent en version originale.

Le succès de " Good bye Lenin " est néanmoins intéressant car il a marqué un certain renouveau du cinéma allemand, et ceci dans une catégorie qui a une dimension de comédie assez populaire.

Je serai curieux de voir quel sera le sort de " Sophie Scholl, les derniers jours ". C’est un film qui aura certainement moins de succès que " Good bye Lenin " malgré son triomphe en Allemagne, mais je suis quand même curieux de voir comment ça se passera. On a diffusé aussi dans un genre plus cinéphilique " Head on " de Fatih Akin qui a obtenu un Ours d’or à Berlin. Il a eu un succès d’estime, mais bien réel en France vers la fin de l’année. Je pense que pour " Sophie Scholl ", les distributeurs ont butté sur le fait que le film était très allemand. Le renouveau du cinéma allemand n’est pas à ce point massif qu’il conduise les distributeurs à faire un pari risqué. C’est dommage d’ailleurs, parce que le pari qu’ils feraient là serait sans doute moins hasardeux que celui qu’ils font avec un certain nombre de films français. Même si le thème de " Sophie Scholl " est universel, c’est un film où tout se passe en Allemagne, où la résistance est allemande. Ce thème a été depuis largement abordé, mais reste confiné à un cercle restreint de spécialistes.

J.-L. G. : A la première de " Sophie Scholl " , les représentants d’Arte soulignaient que le sujet était brûlant. Une première tentative avait été faite par Michael Verhoeven sur ce même sujet dans son film " La rose blanche " mais avait reçu un accueil réservé de la part du gouvernement allemand, soucieux que l’on sorte de l’assimilation entre Allemagne et passé nazi.

E. S. : On est sorti de la période où tout rappel à la période nazie était plus ou moins interdit. Le film " La chute " avec Bruno Ganz a joué de ce point de vue un rôle de catharsis. On n’est plus dans cette logique de culpabilité.

J.-L. G. : Le festival de Berlin a été cette année très médiatisé par les journaux français, notamment dans Le Monde et Libération. Comment interprétez-vous cela ?

E. S. : Pour Libération, ce n’est pas nouveau. Il a toujours bien couvert le festival de Berlin. Mais pour le reste de la presse, le festival reconquiert ses lettres de noblesse. On avait d’ailleurs un critique du Monde dans les émissions d’Arte, Jacques Mandelbaum. Ces dernières années, il y a eu des Ours d’or qui ont réuni la critique et le succès public. Cela a contribué à ce que le festival ait plus d’audience du côté français.

J.-L. G. : Cela surprend un peu les Allemands. Ils voient bien apparaître une nouvelle génération, mais ils ne franchissent pas le pas jusqu’à parler de renouveau du cinéma allemand. Il y a une différence de ressenti de part et d’autre du Rhin. Cela se manifeste-t-il aussi chez Arte ?

E. S. : Non, car nous sommes un média de masse et nous n’avons pas la même approche que les critiques qui se concentrent sur le cinéma d’auteur. Nous diffusons bien sûr ce type de cinéma, mais pas en totalité : il ne passera pas systématiquement chez nous. Ce que nous apprécions, c’est que ce cinéma soit tiré par des locomotives, ce qui n’était pas le cas dans la décennie 90 et a fortiori dans la décennie 80. Quand on regarde ce qu’on est capable de passer comme cinéma sur Arte, qui ait une chance de marquer les Français, on va rediffuser à l’automne " Lili Marleen " de Rainer Werner Fassbinder. Nous savons que ça va marcher. En revanche la diffusion de Wim Wenders a été un échec. C’est très subjectif, mais c’est un cinéma qui par son côté formel, son rythme et son attachement à des questions sur l’avenir de l’image est forcément très daté, car elles correspondent à un état des technologies. Le film " Jusqu’au bout du monde " de 1991, qui a suivi l’excellent " Les ailes du désir ", a particulièrement vieilli.

J.-L. G. : Les jeunes metteurs en scène allemands ne se reconnaissent pas dans les metteurs en scène des années 70.

E. S. : Les auteurs de la génération des années 70 restent des figures de proue en France. Wim Wenders, quelle que soit par ailleurs la qualité de son travail, reste un point fort dans le paysage cinématographique français. Il en va de même pour Fassbinder, à en juger par le succès plus que respectable de films comme " Tous les hommes s’appellent Ali " ou encore " Lili Marleen ". Il y a Fassbinder, Wenders, mais il ne faut pas oublier non plus Völker Schlöndorff.

J-L. G. : Ce dernier a du mal à être distribué aujourd’hui. Comment peut-on expliquer cela, parce qu’en France, cette génération continue à bénéficier d’une certaine aura ?

E. S. : Wim Wenders a fait ses derniers films aux Etats-Unis. C’est plutôt une garantie pour les distributeurs. Puis il y a un casting qui impressionne. Je ne suis naturellement pas à leur place, mais c’est vrai que la France a une situation particulière. Il y a une vitalité des jeunes auteurs et des premiers films, même des seconds films et en même temps peut-être une difficulté à financer des films d’auteurs confirmés comme Jacques Rivette ou Eric Rohmer. Ils ont eu des difficultés à trouver une chaîne pour financer leurs derniers films. Volker Schlöndorff est sans doute dans ce cas.

J.-L. G. : Quelle aide peut apporter dans ce cas une chaîne comme Arte ?

E. S. : En termes de distribution, simplement une aide pour la mise en réseau. Arte n’a pas de structure propre de distribution, elle ne peut pas décider elle-même.

J.-L. G. : Mais quand Arte dit que Volker Schlöndorff doit être distribué, c’est audible ?

E. S. : Ce qui est audible n’est pas toujours entendu.

J.-L. G. : Certains films ont-ils particulièrement retenu votre attention au festival de Berlin ?

E. S. : J’y suis simplement passé hélas. Je suis un peu en bout de ligne en ce qui concerne la programmation. Je n’ai pas eu le temps d’y passer beaucoup de temps. Je n’ai pas vu de film qui m’ait vraiment marqué dans le peu de temps imparti. Je crois que le film couronné " Grbavica " de Jasmila Zbanic est un bon film. J’ai l’impression que la qualité du film européen est bonne, même s’il n’y a pas d’innovation formelle remarquable. Le film " The road to Guantanamo " a été assez apprécié, mais il n’était pas si innovant que cela au plan formel par rapport à la cinématographie de Michael Winterbottom et Mat Whitecross. Nous étions quant à nous très contents car nous étions très présents. Nous avions beaucoup de films en compétition.

J.-L. G. : Arte est une télévision de l’offre : quelle est son originalité dans ce domaine ?

E. S. : C’est un aspect très important. C’est d’autant plus important que la tendance naturelle de la télévision est d’éviter la difficulté. Nous nous donnons comme cahier des charges et comme pression constante d’être et de rester le plus accessible possible en matière de programme, depuis l’habillage des titres jusque dans leur conception. On s’aperçoit vite du résultat parce que nous sommes une chaîne européenne, que nous avons plusieurs publics. A certains moments, on voit que ce qui constitue des évidences pour un public n’en sont pas obligatoirement pour un autre. En France, certaines choses que l’on croyait acquises ne le sont pas, des éléments historiques, des constructions sociales ou des facettes du système éducatif. Ce sont des choses qu’il faut rappeler, qu’il ne faut pas hésiter à évoquer tout en gardant suffisamment de liberté afin que les auteurs puissent produire des œuvres à la fois élégantes et appropriées.

J.-L. G. : Arte comme chaîne européenne : est-ce une évidence pour tous, de la part des téléspectateurs comme de la part des gens qui travaillent à l’intérieur d’Arte?

E. S. : Vous avez raison. L’Europe n’intéresse qu’une minorité de téléspectateurs. La thématique européenne dans son ensemble et les équilibres politiques de l’Europe sont presque complètement absents des autres chaînes, de sorte qu’Arte se retrouve en position de quasi-monopole sur le terrain européen, ce qui est anormal. De plus, les plateaux sont souvent orientés selon une problématique francophone ou germanophone, même si les représentants des deux pays sont présents lors des débats. Il y a encore une perception spécifique par les téléspectateurs : le téléspectateur allemand considère Arte comme une chaîne française et le téléspectateur français comme une chaîne allemande. C’est un fait. Ca nous choque toujours quand on a le résultat des études mais c’est ainsi. Cela ne concerne pas toute la grille et reste variable en fonction des téléspectateurs : pourtant, dès qu’un Allemand parle dans une émission en étant traduit en français, ceux qui la regardent ont forcément cette impression là. Pour l’information également, l’alternance entre un journaliste français et un journaliste allemand procure cette sensation. C’est moins vrai pour les documentaires et pour les films évidemment. Pour la fiction, on essaye d’alterner mais il suffit d’une programmation où l’on a deux ou trois fictions allemandes le vendredi pour que cette impression ressurgisse parce qu’elle est très emblématique, ce qui est un peu injuste parce que sur ce plan de la fiction, d’autres chaînes sont aussi allemandes que nous. Elles passent des séries allemandes l’après-midi puisque c’est ce qui marche.

Il y a ensuite les configurations internes. Nous souhaitons être européens parce que nous voulons diffuser dans l’Europe entière, que nous sommes regardés avec une audience significative ailleurs qu’en Allemagne et qu’en France, notamment en Suisse, en Belgique et en Autriche, et puis aussi maintenant en Afrique du Nord.

J.-L. G. : Et vous avez des partenaires espagnols aussi ?

E. S. : nous travaillons avec des partenaires espagnols, des partenaires belges, nous essayons d’essaimer dans toute l’Europe d’une manière adaptée. Ce qui est clair, c’est qu’on ne pourra pas faire une chaîne généraliste qui soit la même partout en Europe, parce que les différences sont trop grandes. C’est l’essence même de l’Europe.

J.-L. G. : Mais ça va dans le sens des chaînes généralistes dont l’avenir est incertain.

E. S. : Là je serai plus prudent, car il y a ce que permet la technique et puis ce que veulent les gens. La technique permettra que chacun reste chez soi le soir, la télévision et internet étant devenus une seule et même chose pour les gens ayant le câble ou le haut débit. On pourra tout recevoir par satellite, tout recevoir sur son ordinateur personnel. Mais il existe des différences d’attitude dans l’appropriation de l’image : devant la télévision, le téléspectateur prend ses aises dans son canapé alors que devant son ordinateur, il se retrouve dans une posture de travail avec son clavier. Ce n’est pas du tout la même chose. Dans le second cas, il y a une attitude active de la personne qui, en revenant de son travail, fait, organise et choisit.

Le consommateur est dans ce cas lorsqu’on choisit de regarder un DVD plutôt que la télévision. Une petite anecdote montre cependant que le comportement actif n’est pas universel. Il existe des statistiques sur le nombre de DVD achetés qui ne sont jamais regardés, c’est impressionnant. Vous achetez un DVD pour le mettre comme un livre de la Pléiade dans votre bibliothèque. Vous ne le regardez jamais. Vous êtes content d’avoir Alfred Hitchcock, François Truffaut ou Andrei Tarkowski dans votre médiathèque. Ce n’est pas simplement ornemental, ça rassure. On a ce fond de patrimoine culturel chez soi, on est satisfait. Quand on est fatigué, on n’a parfois pas envie d’avoir une attitude extrêmement énergique qui consiste à choisir et qui consiste à se faire son propre programme. Je suis donc persuadé qu’il existe encore un avenir pour les chaînes généralistes dont le métier est simplement de mettre en forme et d’éditer des programmes pour les proposer dans une certaine programmation. Certes leur poids va diminuer. C’est d’autant plus clair que les techniques donnent à ceux qui souffraient de cette passivité les moyens de faire autrement, que ce soit avec des formats de stockage comme le DVD ou des formats de flux comme la télévision à la carte. Nous nous y préparons aussi, nous faisons un cycle de vidéos à la demande. Mais il y aura la place pour l’un et l’autre. Contrairement au téléspectateur allemand, qui a 54 ans, fait partie des catégories socioprofessionnelles plutôt privilégiées et est plutôt urbain, on constate que le téléspectateur français a un âge moyen de 58 ans. La moitié de ceux qui ont plus de 58 ans est sans doute moins passionnée de technologie que les plus jeunes et se cantonne, à quelques exceptions près, dans une attitude plus passive. L’attitude de consommation de la télévision va naturellement se diversifier mais il restera toujours une forme de consommation passive qui impliquera le choix d’une chaîne. Choisir une chaîne est d’ailleurs déjà une première étape. Il existe une typologie des comportements devant la télévision. L’attitude la plus passive qui soit est d’allumer TF1 toute la journée : on allume la télévision le matin pour la quitter le soir ; c’est en quelque sorte le niveau zéro. Le niveau suivant consiste à zapper. Le stade ultérieur est de présélectionner sur sa télécommande les chaînes favorites. Le dernier niveau est de choisir sur le journal les programmes à voir ; c’est un stade relativement conscient du comportement type du téléspectateur. Ensuite, on quitte le domaine de la télévision généraliste pour aller vers les chaînes à la carte.

J.-L. G. : Le fait de diversifier les programmes grâce à l’amélioration des techniques va plutôt dans le sens de l’européanisation d’Arte.

E. S. : Oui, ça facilitera l’atteinte de cet objectif. Ensuite, il y a naturellement la dichotomie entre technique et architecture juridique et financière. C’est assez complexe car, même dans le cadre du DVD, on reste dans une architecture nationale de droits. Vous avez le droit de faire des DVD sur un territoire donné et vous achetez ces droits pour ce ou ces territoires. Il en va de même pour la vidéo à la demande. Arte a les moyens d’acheter les droits pour les territoires francophone et germanophone. Si on veut aller au-delà, en l’occurrence les acheter dans d’autres langues, ça coûte naturellement beaucoup plus cher. Il y aura toujours cette limite là par rapport à ce que permet la technique et elle est importante. Cela veut dire que quand on discute avec l’Espagne à propos d’une chaîne culturelle espagnole, nous faisons comprendre aux Espagnols que c’est à eux d’acheter les droits de diffusion du programme d’Arte en Espagne. On a un droit de diffusion sur le satellite, mais qui se limite à l’allemand et au français. On ne paye pas très cher au producteur puisque ce dernier sait qu’il a toujours la possibilité de vendre à la télévision espagnole le programme qui a été diffusé sur Arte pour une utilisation en espagnol. Si le gouvernement espagnol décide de créer une chaîne culturelle Arte en élargissant par conséquent le partenariat européen, il faudra que ce même gouvernement paye aux producteurs les droits, paye également aux producteurs la traduction en espagnol. ARTE seule n’a tout simplement pas les moyens de le faire.

J.-L. G. : On comprend alors mieux l’image d’Arte perçue comme une chaîne franco-allemande si on passe de l’aspect créatif à une logique juridique ou financière.

E. S. : C’est cela. Arte coûte déjà 350 millions d’euros pour des droits déjà larges : nous payons en effet l’exploitation des droits pour la France, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et l’Autriche. Pour le reste, à savoir la Pologne, l’Italie, l’Espagne, la somme est finalement très symbolique pour un programme satellite qui reste assez virtuel parce qu’on sait que très peu de gens vont regarder les programmes en allemand et en français au-delà de l’aire culturelle précitée. Ce qui est essentiel pour les distributeurs, c’est d’avoir la capacité de vendre le même programme dans d’autres pays comme par exemple l’Italie. C’est n’est pas parce qu’Arte l’a passé déjà une fois dans d’autres langues qu’il a perdu de sa valeur et de sa pertinence. Mais si nous diffusions les mêmes programmes en Italie ou en Grèce dans les langues vernaculaires, le producteur aurait naturellement plus de difficulté à revendre ce programme parce qu’il serait déjà passé sur Arte. Le coût en serait considérablement plus élevé.

J.-L. G. : Malgré la différence de public que vous avez de part et d’autre du Rhin, y-a-t-il des succès communs ?

E. S. : Lorsque je prends la liste des films qui ont bien marché, il y a des choses qui ne surprennent pas : on trouve des classiques tels que " Sissi face à son destin " (6,2% d’audience en France, 3,57% en Allemagne), " Le bateau " de Wolfgang Petersen (6,6% d’audience en France, 2,19% en Allemagne). Les films anglo-saxons comme " La main au collet " (8,9% d’audience en France, 2,85% en Allemagne), " Little big man " (11,2% en France, 2,55 en Allemagne), " Out of Africa " (13,5% en France, 2,63% en Allemagne), " Jeremiah Johnson " (12,7% en France, 2,51% en Allemagne), " Apocalypse now " (5,9% en France, 2,28% en Allemagne) ont naturellement bien marché. Toute la cinématographie américaine joue comme un dénominateur commun de part et d’autre du Rhin.

" Pauline à la plage " d’Eric Rohmer n’a pas si mal marché en Allemagne (1,28% d’audience en Allemagne). Ce sont des choses heureusement surprenantes : outre " Pauline à la plage ", " Sous le sable " de François Ozon a très bien marché en France et en Allemagne (respectivement 9,1% et 1,74%). C’est souvent un cinéma français dont on sous-estime le caractère connu en Allemagne, et ce de façon un peu paradoxale à toutes les époques. " Belle de jour " a été un succès dans les deux pays (7,6% en France, 2,63% en Allemagne), " Jour de fête " a été un film qui sans avoir été un énorme succès en Allemagne, n’a pas été un échec (9,1 % en France, 1,08% en Allemagne). Faire plus français que ce film là, c’est quand même difficile.

J.-L. G. : Le succès du film d’Ozon s’explique assez facilement…

E. S. : Il a bien marché au cinéma, et il a fait 9% de parts de marché en France. C’est un film très accessible. Puis il y a eu des films récents qui ont eu un grand succès : " Delicatessen " en 1997 a bien marché en Allemagne (7,6% de part de marché en France, 1,14 en Allemagne). " La sirène du Mississipi " (7,5 % de parts de marché en France, 1,14 en Allemagne) " Max et les ferrailleurs " (7,8 de part de marché en France, 1,19 en Allemagne), sans être des grands succès, n’ont pas si mal fonctionné en Allemagne ; Bunuel, ça fonctionne bien (" Cet obscur objet du désir " a fait 5,9% de parts de marché en France, 1,18% en Allemagne). C’est plus étonnant qu’un certain cinéma comme " Adieu poulet ", " Vénus beauté ", " Le salaire de la peur " ou " Mélodie en sous-sol " ait été beaucoup diffusé sur les chaînes allemandes et dise donc quelque chose au téléspectateur allemand, tout en relevant d’un réel classicisme français. " Casque d’or " a moins bien marché.

J.-L. G. : Vous programmez " Pauline à la plage " et vous vous apercevez que ça marche. Comment réagissez-vous ?

E. S. : Il y a un certain nombre de surprises effectivement. On en tire les conséquences : nous programmerons en 2007 la série des contes de Rohmer. Mais que " Lili Marleen " ait aussi bien réussi en France m’a étonné. " Lili Marleen " a fait 7,8 % et 7% de part de marché lors des deux diffusions en 2002 et 2004.

J.-L. G. : La confusion avec le mythe de Marleen Dietrich ?

E. S. : C’est possible. Pourtant tous les films avec Marlène Dietrich n’ont pas la même résonance. A l’inverse, il y a des choses qui ne fonctionnent pas si bien, par exemple " La Belle et la Bête " de Jean Cocteau qui a plutôt été un échec en Allemagne. Dans les films récents, " L’effrontée " qui a bien marché en France a peu marché en Allemagne (6,1 % en France, 1,01 en Allemagne). Il n’y a pas de recette miracle malheureusement.

On est très content quand on peut renouveler les succès comme le film d’Ozon effectivement. On essaye donc d’avoir des films français récents qui sont capables de faire ça. Je vous donne un autre exemple. On va diffuser cet été probablement le film avec Antoine de Caunes " L’homme est une femme comme les autres ". Je me dis que c’est un film qui peut typiquement marcher en Allemagne parce que la thématique est assez universelle. Ca se passe dans la communauté juive et ce n’est pas très différent de " Alles auf Zucker " de Dani Levy. C’est un film assez intimiste, à la fois drôle et accessible. Nous l’avons programmé fin mai, mais nous nous sommes aperçu qu’il n’y avait pas de version allemande. Nous n’avons pas réussi à la faire à temps pour la diffuser à la presse. Nous avons donc reculé le passage du film même si ça affaiblit un peu la programmation de mai en France. Nous voulons donner une chance particulière à ce film en Allemagne. C’est ce type d’exemple sur lequel on se dit qu’on peut réussir. Il y en a d’autres dans lesquels on ne placera pas les mêmes espoirs. " Kennedy et moi " par exemple avec Jean-Pierre Bacri n’a certainement pas le même potentiel. C’est un film qui n’a pas le même statut, qui n’est pas sorti en Allemagne.

J.-L. G. : Le film de de Caunes s’inscrit dans une veine de la comédie allemande…

E. S. : Oui, sans doute.

J.-L. G. : Est-ce que vous vous êtes déjà dit en tant que directeur de la programmation : on ne peut pas diffuser cela avec la meilleure volonté du monde parce que ça ne va pas être compris en Allemagne ou en France ?

E. S. : Je peux vous parler d’un thème qui a suscité une discussion considérable dans la chaîne parce qu’on voulait diffuser des images assez dures dans une de nos émissions Thema portant sur la chirurgie esthétique. Il y avait un documentaire britannique qui filmait sans doute d’une manière trop complaisante des hommes en train de se faire épiler. La diffusion de ces images assez crues avait choqué beaucoup de personnes dans la chaîne. Le rapport au corps non pas dans son aspect érotique, mais dans son rapport avec la nudité est plus direct en Allemagne qu’en France. On va plus au sauna en Allemagne. Il n’ y a pas le même rapport à la pudeur. Les Anglais sont plus proches de nous que les Allemands sur ce plan. Ca fait partie des choses auxquelles il faut faire attention. Le documentaire sur l’histoire du naturisme apparaît comme allant de soi en Allemagne alors qu’il apparaît comme assez racoleur en France. Le sujet fait simplement partie d’une histoire de la vie quotidienne en Allemagne.

J.-L. G. : On ne dit pas forcément non sur ces sujets…

E. S. : Mais il faut dans ce cas les entourer de précautions… On essaye de faire attention à la programmation. Il y a également un lexique compliqué à utiliser quant on touche à la deuxième guerre mondiale. Il y a parfois des polémiques non pas exacerbées, mais pas forcément éteintes. Quand on parle des camps de concentration, il n’y a aujourd’hui plus de problème. Par contre, certains documentaristes allemands essayent d’aller titiller là où ça fait mal, c'est-à-dire sur la complicité de l’Etat français, de la police française dans la déportation des Juifs. Parfois, on a des soucis dans la manière dont les films sont faits plus que dans la décision de les programmer. Il faut aussi comprendre qu’on ne peut pas toujours employer les mêmes termes sur les deux rives du Rhin.

Plus généralement, les visions du monde des deux partenaires sont quelque peu différentes. Il y a une sensibilité plus permanente sur la question des droits de l’homme du côté allemand. On insiste sur l’égalité hommes-femmes, sur les droits de l’homme. Parfois, les propositions du côté allemand sont trop régionales. Il faut qu’elles concernent l’Allemagne tout entière. Les quatre décisionnaires de la programmation n’arbitrent jamais au détriment des intérêts vitaux de la chaîne.

Il y a aussi une question de protection de la jeunesse. On ne diffuse pas la même chose à midi que le soir. Il y a des différences entre la France et l’Allemagne : si les enfants sont à l’école en France l’après-midi, ce n’est pas le cas en Allemagne. Cela nous impose une vigilance encore plus accrue que sur d’autres chaînes sur ce qu’on passe. Les vacances ne sont pas les mêmes. En France, il faut être plus vigilant les veilles de vacances car on sait que les enfants vont regarder plus tard la télévision. On doit essayer de penser à cela à chaque fois. Quand on va dans le détail de la classification des films, en Allemagne ça s’appelle le FSK , elles sont différentes et parfois très datées. On va diffuser un western spaghetti qui était interdit aux moins de 18 ans en Allemagne en salle. Ca ne méritait pas tant d’opprobre.

J.-L. G. : Et le thème de la religion ?

E. S. : Les Eglises interviennent plus à la télévision qu’en France. En France, on ne les voit pratiquement que dans les émissions chrétiennes de France télévision le dimanche matin. En France, la question de la laïcité est centrale. On se positionne en faveur de ou contre les Eglises et la religion. Cela se cantonne d’ailleurs souvent à deux ou trois moments forts dont l’exemple le plus typique est la matinée du dimanche sur France 2. En Allemagne, l’élection du cardinal Ratzinger à la papauté a focalisé les regards sur l’Eglise. Ce n’est pas d’ailleurs toujours positif. Ainsi va-t-on bientôt diffuser sur Arte un documentaire sur la première année du pontificat de Benoît XVI qui sera plus critique qu’un premier portrait qui manquait peut être de recul. En Allemagne, le débat est plus ouvert et plus public qu’en France. Cela tient bien sûr à la présence et à la position des Eglises protestantes : elles confèrent à la discussion œcuménique une teinte différente. La religion n’est pas un tabou et fait l’objet de controverses variées. Naturellement s’ajoutent à cela les différences régionales. Ce qui semble scandaleux pour un Bavarois ne le sera pas pour un Allemand du Nord. On peut toutefois penser que l’irruption de l’Islam dans le paysage religieux des deux pays risque de changer la donne. En effet, le sujet permet de rebattre les cartes.

J.-L. G. : Vous avez parlé de la situation assez vivante et paradoxale du cinéma français : les jeunes auteurs y trouvent leur place, alors que des auteurs confirmés comme Rohmer ou Rivette ont plus de mal à faire financer leurs nouveaux films. Comment suivre et donner leur place à des auteurs qui ont rencontré une première fois leur public avec succès ?

E. S. : Arte est naturellement soucieuse dans ses coproductions de suivre des auteurs qui émergent pour leur second ou troisième film. C’est le cas pour Pepe Danquart ou Daniel Levy. Mais nous nous engageons aussi sur des projets plus risqués. Cependant, le budget d’Arte pour les coproductions est limité. Il ne peut que servir d’appoint et de complément à l’engagement des grosses chaînes. Du côté français, il y a un problème particulier depuis que Canal + s’est largement désengagé de son rôle de coproducteur majeur du cinéma d’auteur français pour s’investir dans des films de niveau plus élevé. La pression sur Arte s’est accrue pour financer des metteurs en scène comme Jacques Rivette ou Eric Rohmer. Or ce n’est pas possible à moyens constants. En ce qui concerne la coproduction des films allemands et français, Arte a tenu ses engagements, mais dans une relation plus tendue avec les producteurs qui attendent beaucoup de la chaîne.

Il existe chez Arte deux politiques concernant la production de films. En France tout d’abord, la chaîne apporte des fonds pour environ vingt films par an. On peut citer un certain nombre de succès de ces dernières années : " Le promeneur du champ de mars " de Robert Guédiguian, " Rachida " de Yamina Bachir-Chouikh ou " Manderley " de Lars von Trier. La France et l’Allemagne financent conjointement nombre de films comme ceux d’Emir Kusturica. Du côté allemand, les maisons de production dépendant de la ZDF ou de ARD apportent également des fonds en coproduction. Elles ont une marge de manoeuvre réelle. Plutôt que l’exception culturelle préconisée par les Français, les Allemands préfèrent souligner la diversité culturelle prônée par l’UNESCO. Le résultat revient néanmoins au même puisque les œuvres ainsi produites sont destinées à un public limité.

J.-L. G. : En m’entretenant avec de nombreux acteurs du monde du cinéma, j’ai souvent entendu de façon un peu caricaturale que le cinéma français était bon parce que la télévision était médiocre et que le contraire valait en Allemagne. Qu’en pensez-vous personnellement en tant que directeur de la programmation ?

E. S. : En excluant Arte, France 5 et 3Sat pour l’Allemagne, qui sont des cas particuliers, on peut simplement dire que la ZDF et l’ARD ont peut-être des programmes plus exigeants pour le grand public que les chaînes télévisées françaises. Le cadre est plus favorable en Allemagne pour passer, comme l’a fait la ZDF, un opéra comme La Traviata en prime time. Les chaînes publiques ont un effet d’entraînement sur l’ensemble des programmes. Ceci dit, il ne faut pas non plus dénigrer la France dans ce domaine. Les chaînes publiques y tentent par exemple d’introduire la politique dans la fiction, autrefois apanage des Anglo-saxons et des Allemands. On a pu voir un " de Gaulle " ou " Le promeneur du Champ de Mars ". Arte qui n’est nullement soumis aux contraintes publicitaires pose quand même la question de son audience. La danse, l’opéra ou les concerts n’ont que peu de public. Mais dans tous les domaines où elle est présente, Arte souhaite rencontrer son public. Elle aimerait faire monter son audience à 10% en gardant la même créativité et la même qualité de création. Mais le contexte est concurrentiel et la chaîne dépense un million d’euros supplémentaires pour ce faire. En moyenne, Arte fait 3,5% d’audience en France, 0,7% en Allemagne. La moyenne par case est de 1%, mais 2% d’audience en France est un mauvais résultat.

Même s’il existe des vases communicants, il reste malgré tout une différence de qualité ; les chaînes allemandes, à l’instar de leur information, focalisent plus sur l’international que les médias français. Il faut insister aussi sur le fait que les chaînes allemandes disposent de plus de moyens et s’exposent donc plus vis-à-vis de la concurrence. La télévision publique est en effet en concurrence frontale avec le service privé et dépense beaucoup d’argent, comme on l’a vu pour les droits de retransmission du football. Elle est d’ailleurs en conflit avec la commission européenne. La concurrence en France se fait entre TF1, Canal + et M6, mais pas avec France 2. Le modèle à suivre est d’ailleurs plutôt celui de la BBC qui fait de tout. Le choix du cinéma en prime time grâce aux coproductions a plus de difficultés à passer aujourd’hui.

France 3 fait en prime time plus le pari de la fiction télévisuelle que celui du cinéma. La télévision payante induira une autre logique qui n’est pas celle de l’audience. Cette logique de flux s’apparentera plus à celle du DVD patrimonial. Canal + a passé un J. Rivette il y a peu de temps. Cela peut susciter des réabonnements car cela rassure les gens de savoir, même sans le voir, qu’ils pourront avoir accès à J. Rivette. Pour TF1 ou France 2, tout dépend de la publicité. Ils ne passeront pas Rivette, sauf événement exceptionnel. Canal + a plus de liberté de programmation, y compris pour les courts métrages, les documentaires et les films d’auteurs.

J.-L. G. : Vous m’aviez parlé des réticences de certains responsables français quant à la diffusion de films allemands à la télévision. Avez-vous connaissance de pareilles réactions en Allemagne ?

E. S. : En France, quelques réticences sont apparues au départ lorsque les responsables ont pris conscience qu’Arte était une chaîne qui passait en même temps en France et en Allemagne. Les actionnaires étaient sceptiques : pourquoi y mettre de l’argent ? Ils ne voyaient pas l’intérêt de la coproduction. En outre, il y avait des doutes quant à la possibilité de faire réellement une chaîne internationale. Lorsque Arte a pris la place de la 5, il y a aussi eu des remous. Les milieux autorisés pensaient que le fait de fonder une chaîne qui n’aurait été qu’un lieu de transition et de médiation du débat franco-allemand pouvait agir de façon répulsive. Mais entre-temps, les esprits ont évolué. La perception de l’information sur Arte passe par exemple très bien. L’information apporte réellement une vision franco-allemande de la chaîne et engrange de ce fait un réel capital de sympathie. L’influence allemande sur le format éditorial est perçue positivement par rapport à la personnalisation des journaux français. En Allemagne, cette façon de faire l’information est banale mais Arte ouvre d’autres fenêtres culturelles.

J.-L. G. : Je vous remercie pour cet entretien.

« La Chute » ou les dessous d’une polémique

Résumé

La Chute d'Oliver Hirschbiegel met en scène les derniers jours d’Hitler avant l’entrée des Soviétiques dans Berlin. Le film fut salué par le grand public mais dénigré par plusieurs historiens, cinéastes et écrivains de renom. A l’heure du consensus culturel, pourquoi a-t-il déclenché une telle vague de protestations ?

Si certains reproches semblent infondés, d’autres, en revanche, invitent le spectateur à s’interroger sur les liens entre le cinéma et l’écriture de l’histoire, sur le problème de la culpabilité allemande et sur le parti-pris esthétique du réalisateur.

Der Untergang von Oliver Hirschbiegel inszeniert die letzten Tage Hitlers kurz vor dem Einmarsch der sovietischen Truppen in Berlin. Der Film wurde von dem Publikum begrüßt aber zugleich von mehreren berühmten Historikern, Regisseuren und Schriftstellern scharf kritisiert. Warum hat er eine solche Protestbewegung zur Zeit des kulturellen Konsenzes ausgelöst ?

Bestimmte Vorwürfe scheinen eher unbegündet zu sein, doch andere bringen den Zuschauer dazu, über die Verzwickungen von Kino und Geschichtsschreibung, über das Problem des deutschen Schuldgefühls und über die Ästethik des Regisseuren nachzudenken.

Hommage à Marieluise Christadler 1924-2006

Hommage à Marieluise CHRISTADLER

1934-2006

Marieluise Christadler était un esprit toujours en éveil qui ne cessait de questionner les hommes et le monde parce qu'elle ne se satisfaisait pas des réponses convenues ou des explications hâtives, elle avait besoin de confronter ses convictions à celles des autres, elle était une femme à la fois de dialogue et de réseau. Elle ne ménageait pas sa peine et apportait son soutien fidèle quand elle estimait qu’il était mérité. Cela a fait d’elle pendant plusieurs décennies une médiatrice entre l’Allemagne et la France qui manquera, qui nous manquera. Née en 1934 à Düsseldorf, ville malaimée qu’elle trouvait trop snob, elle a fait des études de sciences politiques et de germanistique à Francfort sur le Main où les ressources de l’Institut d’étude de la littérature pour jeunes l’ont conduite à se pencher sur l’influence que ces livres ont exercée sur les jeunes recrues partant au front en 1914 et cette étude elle l’avait conçue dès le départ comme une étude comparative entre l’Allemagne et la France. En 1979, elle occupe la chaire de science politique à l’Université intégrée de Duisbourg (Integrierte Gesamthochschule) qu’elle ne quittera plus jusqu’à sa retraite. Elle y trouve l’élan des jeunes universités créées en Rhénanie-du Nord – Westphalie dans les années 1970 pour parer les déficits mis en évidence par les révoltes étudiantes des années 1960.

Politiste civilisationniste, son champ d’investigation était ce qu’elle appelait " civilisation française ", ce qui impliquait, à ses yeux, conformément au modèle de référence défendu par les germanistes français : l’histoire, la philosophie, la culture politique, les systèmes politique, constitutionnel et social. Son intérêt pour la France et plus encore pour les relations culturelles et intellectuelles entre la France et l’Allemagne l’amène tout naturellement à travailler avec l’OFAJ, l’Institut franco-allemand de Ludwigsbourg – où elle collabore régulièrement au Frankreich Jahrbuch – et … Allemagne d’aujourd’hui. Elle était membre du comité de patronage de la revue depuis 1989. Elle s’intéresse à l’imagologie (Deutschland-Frankreich. Alte Klischees – neue Bilder) et collabore à l’Institut Georg-Eckert de Brunswick, qui pratique l’étude comparée des historiographies nationales. En1985, elle publie un livre remarqué sur l’utopie partagée entre les socialistes français et allemands (Die geteilte Utopie), mais elle s’intéresse aussi à la Nouvelle Droite française (Alain de Benoist, Grece et ELEMENTS) qui l’intrigue de par ses audaces révolutionnaires.

Marieluise Christadler a suscité chez nombre d’étudiantes des vocations de chercheuses et des vocations franco-allemandes, elle a aussi vigoureusement soutenu les études féminines en Allemagne, comme en témoigne l’hommage que lui rendent dans ce même numéro F. Hervé et C. Ottomeyer-Hervieu en lui dédiant leur article sur le devenir du mouvement féministe en Allemagne. Entamée par la maladie qui la frappe en 1995, ses amis venaient de fêter avec elle, en mai 2004, son 70ème anniversaire à la Maison Heinrich Heine, à Paris. Ses amis lui ont dit alors sur le mode de témoignages personnels les plus divers leur affection et leur attachement - pour sa personne et pour son œuvre - dans un petit livre rassemblé par sa fille Maike et son compagnon Rolf Rendtorff (MC 70, Prolibris Verlag, Kassel 2004). Allemagne d’aujourd’hui leur présente ses sincères condoléances.

Comptes rendus d’ouvrages littéraires

E. Tunner, Thomas Bernhard. Un joyeux mélancolique – E. Tunner,

Carrefours de rencontres. De Stefan Zweig à Christa Wolf.

Les littératures allemandes et autrichiennes au XXe siècle –

A. Cozic, J. Lajarrige (dir.), Traversées du miroir. Mélanges

offerts à Erika Tunner (compte rendu de M. Sforzin) –

C. Simonin, Heinrich Mann et la France. Une biographie intellectuelle

(compte rendu de P. Neau)

Chronique littéraire et culturelle de C. Hähnel-Mesnard

Chronique littéraire et culturelle

Tout le monde en parle, nous l'avons lu ! Le dernier roman de Daniel Kehlmann, jeune auteur d’une trentaine d’années, fait parler de lui depuis sa sortie en septembre 2005 et ses 450.000 exemplaires vendus. Die Vermessung der Welt (" L’arpentage du monde ") fait irruption dans la littérature contemporaine en exposant, sur fond de fiction, un sujet inhabituel : les grandes découvertes scientifiques du mathématicien et astronome Carl Friedrich Gauß et du naturaliste et explorateur Alexander von Humboldt au tournant du XVIIIème et du XIXème siècle. La rencontre des deux hommes célèbres lors du Congrès des naturalistes allemands en 1828 sert d’embrayage à un récit qui croise avec beaucoup d’humour des bribes de leurs biographies si contraires. Le " Prince des mathématiciens ", issu d’une famille modeste, déteste voyager et fait ses plus grandes découvertes dans l’ombre douce et banale de son foyer grandissant, alors que l’aisé Alexander von Humboldt va d’expédition en expédition et parcourt l’Amérique avec son compagnon Aimé Bonpland. Après deux chapitres consacrés à l’enfance de chacun, le récit avance au pas des découvertes et des années en se consacrant alternativement à l’un ou l’autre des deux grands hommes jusqu’à ce que leurs missions et leurs vies se croisent de nouveau à la fin. Kehlmann ne prétendant pas à l’exactitude historique, n’étale pas un savoir précis. Qu’on ne s’attende pas à un roman historique ou à un ouvrage de vulgarisation de la science. Celui qui veut en savoir plus doit aller chercher des éclaircissements ailleurs. L’auteur insiste sur l’importance de la part fictionnelle – " Au service de la vérité, il fallait que je manipule ici et là l’exactitude " – pour capter l’esprit de l’époque : une époque où tout est en herbe et possible, où l’esprit des Lumières va à l’encontre du cloisonnement des sciences, où l’on doit être visionnaire pour, à l’exemple de Gauß, ne pas se noyer dans les insuffisances du présent. L’esprit doit faire face au climat répressif d’une Prusse qui s’est particulièrement engagée dans la persécution des " démagogues ". Ainsi, Eugen, un des fils de Gauß, qui l’accompagne en 1828 à Berlin, est incarcéré après avoir été arrêté dans une réunion clandestine apparemment présidée par Friedrich Jahn, et il n’a pu être libéré que grâce à l’intervention des frères Humboldt. Le récit de Kehlmann recourt fréquemment au discours indirect, donnant ainsi une certaine noblesse à la légèreté du style et se distinguant du ton souvent désinvolte d’autres jeunes auteurs. Le texte est par ailleurs porté par un humour pince-sans-rire et une certaine autodérision du narrateur. Humboldt déteste raconter, il ne connaît pas d’histoires, mais donne toutefois une version prosaïque, digne d’un morceau d’anthologie, du " plus beau poème allemand " dont les mutilations cachent à peine le " Chant nocturne du voyageur " de Goethe : " Au dessus de touts les sommets c’est calme, on ne ressent pas le vent dans les arbres, les oiseaux sont tranquilles aussi, et bientôt on sera mort. "

La relation conflictuelle, chez les Gauß, entre père et fils est une des actions secondaires du roman. En cela, Kehlmann touche un sujet particulièrement présent dans la littérature actuelle qui constitue le nerf du roman Am Seil (" À la corde ") de Thomas Lang , heureux gagnant du prix Ingeborg Bachmann en 2005. C’est la rencontre, après dix ans d’absence de contacts, entre un père, ancien professeur d’anglais et de sport condamné par sa maladie à vivre en maison de retraite, et son fils quinquagénaire, célèbre animateur de télé discrédité par le harcèlement sexuel envers une collaboratrice et la mort de sa très jeune copine lors d’un accident de voiture. Au-delà de leurs différences et différends, Bert et Gert sont conscients de leur état de déchéance qu’ils se renvoient l’un à l’autre comme dans un miroir. Le père autrefois vigoureux et dynamique n’est plus physiquement qu’une ruine et le fils, depuis toujours frappé par le dédain du père, n’est pas mieux loti, suite à sa faillite professionnelle et personnelle. Rapidement on comprend que la volonté de suicide unit père et fils. La méfiance constituant le seul vecteur de leur rapport, ni l’un ni l’autre n’ose se confier, alors qu’ils le souhaitent en secret. Thomas Lang fait progresser son récit en introduisant une tension entre lenteur et vitesse. Dans la maison de retraite tout fonctionne au ralenti ; la prise de contact des deux hommes s’étend sur une demi-heure et une dizaine de phrases insignifiantes. La vitesse, image ici de la destruction, vient troubler cette tranquillité épaisse et lourde, portée par de longues descriptions. L’accident de voiture de Gert est à la fois évoqué par les souvenirs du père et du fils et réactualisé dans la deuxième partie du récit. Bert avait acheté le même modèle que la voiture accidentée de son fils et lui demande de le conduire à l’ancienne ferme de la famille. La vitesse excessive réussit à les égayer, alors qu’ils s’approchent de l’apothéose de leur vie : dans la grange de la ferme, Bert veut réaliser son projet de suicide, il a besoin du fils qui lui-même ne tient plus à la vie. Gert arrive à hisser son père invalide sur les poutres de la charpente du toit et le rejoint, tous deux se retrouvent attachés ensemble par une corde – référence au titre – jusqu’à ce qu’un dernier " Viens, père " interrompt le récit en laissant la fin ouverte. C’est pour ce dernier chapitre, conçu comme récit indépendant, que Thomas Lang a obtenu le prix Bachmann et ce n’est qu’ensuite qu’il a rajouté les cinq premiers chapitres pour en faire un roman. La différence se ressent surtout dans le style qui, à la fin, est plus travaillé et plus cohérent. Car si on ne peut dénier à ce roman un certain suspense, on cherchera en vain " l’extraordinaire perfection de la langue " qu’on a voulu y voir. La perspective choisie est celle des personnages, et le langage est celui de leur discours quotidien : familier, banal, produisant des comparaisons maladroites (les sourcils d’une femme ressemblent à des " entrées d’un tunnel à deux galeries ", les feuilles des plantes de la maison de retraite sont " grandes comme une pizza familiale "). Si ce style familier et parlé – parsemé par des onomatopées dignes des bandes dessinées – est voulu pour respecter la perspective de deux personnages ordinaires, le plaisir de la lecture s’en trouve limité. On pourrait attendre d’une œuvre littéraire plus que de suivre seulement la réalité en adoptant le discours non distancié et non esthétisé qui s’y produit. Et si nombre de phrases et expressions arrivent au lecteur comme pour choquer, ce geste qui se veut sans doute avant-gardiste – le " Carré blanc sur fond blanc " et quelques citations de Malévitch traversent le texte et invitent à une lecture au second degré – reste noyé dans la relative insignifiance des propos.

Le dernier roman de Kathrin Schmidt, Seebachs schwarze Katzen (" Les chats noirs de Seebach ") , est également focalisé sur une difficile relation entre père et fils. Ici, on entre en plein dans une fiction digne du réalisme magique et soutenue par une langue d’une autre épaisseur, une langue d’une densité et d’une poésie rares aujourd’hui, qui toutefois ne renie pas le rapport au réel. Dès le début, Schmidt introduit une métaphore, la personnification du Temps – la vieille et grasse rombière Temps (" die Fettvettel Zeit ") – qui non seulement fait tourner la roue de l’Histoire, mais qui trône également au-dessus du récit pour tenir ensemble la multitude de fils qui se tissent entre le passé et le présent. Depuis la brusque mort de sa femme Lou il y a trois ans, Bert Willer élève seul son fils David, un adolescent renfermé. Pendant les vacances d’été, il veut le surprendre avec un voyage à Ténériffe. Mais la veille du départ, David découvre dans l’appartement des documents compromettants insinuant la collaboration de son père avec la Stasi. Le voyage commence avec des doutes qui se confirment lorsqu’il découvre dans le dossier secrètement emporté un mémoire du capitaine Bert Willer sur les mesures de désintégration psychologique visant l’opposition politique. David décide non sans difficulté d’interroger son père, mais avant qu’il puisse poser la première question, son père se dérobe dans une folle course, et lorsqu’il le rattrape enfin et le confronte à ce qu’il sait, celui-ci ne répond pas, il l’inhibe par des accolades trop paternelles. Au retour des vacances, le père n’a toujours pas réagi aux accusations du fils qui, de son côté, tombe dans le silence. Dans ce roman aux multiples perspectives, le lecteur reste moins dans le noir que David. Dès le début, on accompagne l’ambitieux jeune homme Bert Willer qui, à vingt ans, se marie avec Lou Kummer, un nom qui prendra toute sa signification par la suite. Le lendemain du mariage – on est en 1980 – Bert laisse Lou seule, sans explications, pour se rendre dans un appartement à Berlin-Marzahn où il change de vêtements, de parfum et d’identité. On comprend vite qu’il mène une double, voire triple vie en tant que " Roméo " de la Stasi, censé observer et désintégrer ses amantes à l’Est et dénicher des informations secrètes à l’Ouest. Sa première victime était Bejla, aussi blonde que sa femme était rousse (détail-clé dans le roman), qui devait lui permettre de s’infiltrer dans un cercle d’oppositionnels de Iéna. Après la chute du Mur, Bejla et Lou font connaissance. Suite à un aveu partiel de Bert concernant son activité d’espion à l’étranger, Lou a pris ses distances et commencé des études de psychologie. Lors d’un stage, elle rencontre la psychologue Bejla et lui montre des photos de famille. Celle-ci reconnaît son amant et révèle la troisième vie de Bert Willer. Bejla commence à souffrir d’une schizophrénie paranoïde et en meurt " comme le chat noir de Seebach ", mais la relation qu’avaient entretenue les deux femmes aura des conséquences au-delà de sa mort …

Le roman de Kathrin Schmidt maintient le lecteur en suspense jusqu’à la fin, la gravité du sujet est entrecoupée par des scènes magiques et surréalistes, comme ces passages décrits dans la perspective de Lou, une chienne errante cette fois, recueillie à Ténériffe par David et dans laquelle il n’est pas le seul à reconnaître les traits de sa mère. On a reproché à Kathrin Schmidt de ne pas prendre assez de distances par rapport au personnage principal au niveau de la configuration narrative, de le respecter autant que les autres sans juger, sans commenter et sans opposer victimes et bourreaux (Die Zeit). Le roman se passe très bien de ce didactisme et après coup, Bert Willer ne risque pas d’être aperçu comme le sympathique quadragénaire qui a du mal à gérer sa vie après la mort de sa femme. Si sa collaboration avec la Stasi a été forcée – il est tombé dans un piège lorsqu’il n’a pas voulu trahir un ami pendant qu’il était à l’armée – il exerce ensuite son métier sans scrupules, sans hésitations, sans remords. L’incapacité, après la chute du Mur, de prendre véritablement conscience de ses actions et la lâcheté vis-à-vis de son fils en font tout sauf un personnage respectable.

Dans un autre genre artistique, le cinéma, on trouve également représenté le personnage d’un collaborateur de la Stasi, un haut responsable cette fois. L’activité désastreuse de la Stasi fait l’objet d’un film très remarqué à sa sortie en mars 2006 : Das Leben der Anderen (" La vie des autres ") de Florian Henckel von Donnersmarck . Ce premier long métrage du jeune réalisateur né en 1973, primé en 2005 avec le Prix du film de la Bavière et nommé pour le Prix du film allemand, a été accueilli comme le premier long-métrage qui se confronte de façon sérieuse, sans comédie ni folklore, à la vie dans un État répressif, où le système d’observation de ses citoyens prend des dimensions hypertrophiées. Comme le roman de Kathrin Schmidt, ce film entièrement fictionnel se déroule dans les années 1980 ; il met en scène l’observation d’un auteur dramatique, Georg Dreyman, décrit par un lieutenant comme " quasiment notre seul auteur qui n’écrit rien de suspect et qui est quand même lu à l’Ouest " et de sa compagne, actrice de théâtre. L’observation est ordonnée non pour des raisons politiques, mais parce que cette dernière a commencé une affaire avec un ministre qui veut se débarrasser de son rival. L’appartement du couple est doté de micros et le capitaine Gerd Wiesler (joué par Ulrich Mühe) s’installe dans le grenier d’où il mène ses observations. Après le suicide d’un ami metteur en scène, interdit d’exercer, Georg Dreyman sort de sa réserve et écrit un article dénonciateur pour la presse ouest-allemande. On le soupçonne d’en être l’auteur, mais on ne peut rien lui reprocher. Car entre temps, Gerd Wiesler, fonctionnaire consciencieux qui brille dans les interrogatoires et transmet son savoir à la relève, se trouve personnellement affecté par la vie et les idées de ceux qu’il surveille. Les conversations et les opinions de ce milieu artistique le transforment et le rapprochent du monde dissident, de façon à protéger Dreyman et d’éliminer lui-même les preuves qui pourraient lui être fatales. Selon l’acteur Ulrich Mühe, dans un entretien accordé au Spiegel, l’art, grâce à son pouvoir subversif, transforme le technocrate en homme, il est confronté à des pensées qui lui étaient auparavant inconnues, à une liberté qui lui était étrangère.

Malgré ses indéniables qualités, ce film était absent de la Berlinale en février 2006. Dans la section " Panorama ", un autre film sur la RDA a été présenté : Der Rote Kakadu (" Le Cacatoès rouge ") de Dominik Graf . L’action se déroule à Dresde, au printemps 1961, quelques mois avant la construction du Mur. C’est une histoire d’amour sur fond de rock ’n’ roll, de trahison, de conflit avec les autorités qui essaie de capter l’ambiance dans laquelle vivaient les jeunes à l’époque. Un jeune homme, Siggi, vient travailler à Dresde où il tombe amoureux de Luise, une jeune poète dont les textes ne sont pas publiés. Luise et son mari fréquentent le légendaire bar " Le Cacatoès rouge ", haut lieu de la musique occidentale où ils introduisent Siggi. Pendant l’été, les tensions montent, le bar est fermé, le mari de Luise, arrêté et, face à la probabilité de la fermeture des frontières, les jeunes sont confrontés à la décision de partir ou de rester . Dans la section " Forum ", les spectateurs ont pu voir avec Und wenn sie nicht gestorben sind... (" Et s’ils ne sont pas morts… ") de Barbara et Winfried Junge probablement l’avant-dernière partie de la série documentaire Die Kinder von Golzow, la plus importante documentation cinématographique de longue durée au monde : 19 films en 33 heures sur une période de 45 ans. Le projet initial, inspiré par le réalisateur Karl Gass, devait tenir sur une durée de dix ans et faire le portrait d’une nouvelle génération née et grandissant dans une société socialiste. Un premier documentaire de treize minutes tourné en 1961 observait la première rentrée d’une classe à Golzow dans l’Oderbruch, région frontalière de la Pologne. Le nouvel épisode de presque cinq heures, tourné jusqu’en 2005, suit le destin de cinq personnages " secondaires " de la série, deux d’entre eux ont interrompu le projet craignant trop la médiatisation, pour les trois autres, la rupture que constitue la chute du Mur devient essentielle. En somme, un projet passionnant qui revisite l’histoire allemande récente et ses irruptions dans la vie d’une classe d’âge.

Carola HÄHNEL-MESNARD

1 -Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2005, 302 p.

2 - Thomas Lang, Am Seil, C.H.Beck, Munich, 2006, 174 p.

3 - Kathrin Schmidt, Seebachs schwarze Katzen, Kiepenheuer & Witsch, Cologne, 2005, 286 p.

4 - Das Leben der Anderen, réalisation : Florian Henckel von Donnersmarck, Allemagne 2005, 137 min.

5 - Der Rote Kakadu, réalisation : Dominik Graf, Allemagne 2006, 128 min.

6 - La Bundeszentrale für politische Bildung met à disposition un DVD avec des extraits du film et des supports pédagogiques, elle lui a consacré un de ses cahiers dans la collection Filmhefte.

7 - Und wenn sie nicht gestorben sind... Die Kinder von Golzow. Das Ende der unendlichen Geschichte, réalisation : Barbara et Winfried Junge, Allemagne 2006, 278 min.

Comptes rendus de livres d’histoire et de civilisation

R. Misch, J'étais garde du corps d’Hitler, 1940-1945. (Témoignage

recueilli par N. Bourcier) (compte rendu de E. Husson et

S. Martens) – S. Böckenförde (dir.), Chancen der deutschen

Außenpolitik. Analysen - Perspektiven - Empfehlungen – D. van

Laak, Über alles in der Welt. Deutscher Imperialismus im 19. und

20. Jahrhundert – M. Miegel, Epochenwende. Gewinnt der

Westen die Zukunft ? O.W. Gabriel, J.W. Falter, H. Rattinger

(dir.), Wächst zusammen, was zusamengehört , Stabiltät und Wandel

politischer Einstellungen im wiedervereinigten Deutschland

– J.Willms, La maladie allemande. Une brève histoire du présent

– G. Rössler, Mein Leben in vielen Akten. Aufgeschrieben

von Uta Koleno – M. Mazower, Le Continent des ténèbres.

Une histoire de l’Europe au XXe siècle – A. Grau, « Gegen den

Strom ». Die Reaktion der CDU/CSU-Opposition auf die Ostund

Deutschlandpolitik der sozial- liberalen Koalition 1969-1973

– G. Koenen, Der Russland-Komplex. Die Deutschen und der

Osten 1900-1945 – C. Nourry, Le couple franco-allemand : un

symbole européen (comptes rendus de S. Martens) – V. von

Wroblewsky, Un étrange amour - Etre juif en RDA (traduit

de l’allemand et annoté par J.-P. Colin) (compte rendu de

M. Benoit) – C. Bouillot, P. Pasteur, Femmes, féminismes et

socialismes dans l’espace germanophone après 1945 (compte

rendu de F. Knopper) – M. Mombert (dir.), L’enseignement de

l’allemand - XIXe-XXIe siècle (in : Revue de l’Histoire de l’éducation)

(compte rendu de D. Herbet)