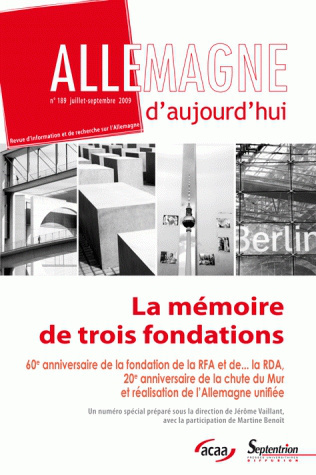

Allemagne d'aujourd'hui, n°189/juillet - septembre 2009

La mémoire des trois fondations

Première édition

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Marque d'éditeur

- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui

- Partie du titre

-

Numéro 189

- Auteur

- ,

- Revue

- Allemagne d'aujourd'hui | n° 189

- ISSN

- 00025712

- Langue

- français

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Lettres et civilisations étrangères > Pays germaniques et scandinaves

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Lettres et civilisations étrangères

- Date de première publication du titre

- 01 octobre 2009

- Type d'ouvrage

- Numéro de revue

Livre broché

- Date de publication

- 01 octobre 2009

- ISBN-13

- 9782757400999

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 320

- Code interne

- 1156

- Format

- 16 x 24 cm

- Poids

- 370 grammes

- Prix

- 20,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu

Extrait

Ce qui reste ! La mémoire de trois fondations, à l’occasion du 20ème anniversaire de la chute du Mur

En 1990, Christa Wolf rend compte, dans une nouvelle qu'elle a intitulée Was bleibt (Ce qui reste)¹, de l’observation ouverte que lui fait subir la Stasi depuis qu’elle a signé un appel en faveur de Wolf Biermann que le Bureau politique du SED vient de déchoir de sa citoyenneté est-allemande. Les événements remontent à 1976. C. Wolf rédige Was bleibt en 1979, mais elle ne publie la nouvelle - dans une version modifiée, sans spécifier les modifications apportées à l’original - qu’à l’été 1990 alors que la RDA est en train de disparaître. Publiée en 1979, son témoignage aurait représenté, sans aucun doute, une vigoureuse mise en cause des pratiques de la Stasi en RDA, d’autant plus forte qu’elle aurait été le fait d’une écrivaine sans doute critique, mais fidèle à la RDA. Editée en 1990, cela ne pouvait passer que pour une tentative maladroite de se dédouaner en se faisant passer, après coup, pour une victime. Cette publication provoqua, dès sa parution, une querelle (Literaturstreit) – venimeuse – sur le rôle des écrivains en RDA, qui sembla inverser le rôle qu’on avait, des années durant, attribué aux meilleurs d’entre eux : faute d’un espace public où chacun pouvait s’exprimer, au moins l’écrivain créait un espace de liberté d’expression par son art d’écrire entre les lignes. Soudain, Christa Wolf, déjà qualifiée, en 1987, sans ménagement et non sans arrogance par Marcel Reich-Ranicki d’ « écrivaine d’Etat au service de la RDA » (DDR-Staatsdichterin)², était accusée d’avoir fait partie d’une élite privilégiée qui avait contribué au maintien de la RDA. Oubliée sa fonction de critique du régime et de la société est-allemande qui l’accréditait, auprès d’opposants au SED, comme écrivain critique malgré son attachement à la RDA. A l’occasion de cette querelle, un de ceux qui avait été un de ses premiers détracteurs, Ulrich Greiner,³ chercha à préciser quel en était l’enjeu principal : « Qui décide de ce qui a été décide en même temps de ce qui sera. La querelle autour du passé est une querelle sur l’avenir. »4

La querelle autour de Christa Wolf comme la destruction du Palais de la République sous le prétexte qu’il était plein d’amiante témoignent de la volonté de faire disparaître la RDA sinon de l’histoire – en disparaissant, celle-ci est devenue, au contraire un sujet de recherche apprécié des historiens, allemands et étrangers – au moins, dans la mesure du possible, des consciences : la RDA ne devenait plus qu’ « une note infrapaginale dans l’histoire allemande » comme le redoutait, dès la chute du Mur, Stefan Heym. Le faire remarquer n’est pas faire preuve d’ « ostalgie », c’est rappeler que la mémoire est toujours un enjeu politique. Là où l’histoire établit les faits pour les soumettre à une analyse, en faire ressortir les lignes de force, la mémoire choisit, avec plus ou moins de discernement, dans le passé les valeurs à défendre pour l’avenir, il s’agit d’occuper le terrain des consciences. En choisissant le raccourci chiffré « 60. 20 », on peut se demander si le gouvernement fédéral n’a pas cherché à occulter l’existence même de la RDA au moment où il s’apprête à fêter le 20ème anniversaire de la chute du Mur. Il est intéressant de noter que Patrice Neau perçoit l’exposition « 60 années, 60 œuvres » comme une « autocélébration de la République de Bonn » comme si l’Allemagne unifiée n’était pas depuis vingt ans devenue la République de Berlin.

A l’occasion du 20ème anniversaire de la chute du Mur, ce numéro spécial cherche à rappeler la fondation des deux Allemagnes en 1949 et la marche vers l’unité allemande en octobre 1990, une nouvelle fondation qui n’en est pas vraiment une puisque l’Allemagne unifiée que nous connaissons depuis bientôt vingt ans n’est autre que la RFA instituée par la Loi fondamentale de 1949. Et pourtant, il y a bien encore, de façon plus ou moins ouverte, dans les perceptions allemandes « l’ancienne République fédérale » et les « nouveaux Länder » issus de la RDA, disparue le 3 octobre 1990 par adhésion à la RFA sous la forme des nouveaux Länder de l’Est : la Saxe, la Saxe-Anhalt, la Thuringe, le Brandebourg et le Mecklembourg-Poméranie antérieure. Et Alfred Grosser a très bien dit les choses quand il a dit que cette nouvelle Allemagne était à la fois « différente et semblable »5 de la RFA, ajoutant encore qu’aujourd’hui elle était « autrement autre que les autres ».6 Il s’agit de rappeler sur quelles valeurs les deux Etats allemands ont voulu se fonder et de procéder au nécessaire tri que fait la mémoire pour préparer l’avenir.

On peut se contenter, pour commencer, de quelques grandes formules qui disent tout ou presque tout en peu de mots. La République fédérale d’Allemagne est définie par sa constitution, la Loi fondamentale, comme « un Etat fédéral, démocratique et social » (art. 20 (1) LF), c’est un Etat de droit, son régime est celui d’une démocratie parlementaire représentative, son économie suit les principes de l’ « économie sociale de marché », pensée par Ludwig Erhard et Walter Eucken, qui se présente comme une troisième voix entre capitalisme non régulé et socialisme. Quant à la RDA, elle se définissait comme « un Etat socialiste des ouvriers et paysans », constitué en une « démocratie populaire » évoluant irréversiblement, conformément à sa mission historique, vers le communisme, à l’initiative du parti marxiste-léniniste de la classe ouvrière. Jusqu’en décembre 1989, l’article 1 de la constitution de RDA attribuait de ce fait à ce dernier le rôle dirigeant. Sans le nommer, c’était du SED qu’il s’agissait, issu en 1946 de la fusion, plus forcée que délibérément consentie, en zone d’occupation soviétique, entre Parti communiste d’Allemagne (KPD) et le SPD. Tandis que le système institué en RFA était fondé sur le principe, essentiel à la démocratie, de la division des pouvoirs, celui de la RDA, au nom même de la mission historique du SED d’instituer le socialisme, était fondé sur le principe inverse, celui de l’unité des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire devaient ensemble œuvrer à cette tâche historique, ce qui faisait, par un choix idéologique délibéré, du régime un régime dictatorial et totalitaire. Là où l’Etat joue dans la « démocratie bourgeoise » un rôle d’arbitre, il jouait, dans un pays communiste tel que la RDA, le rôle d’un instrument au service du parti en raison de sa mission qui allait dans le sens de l’histoire, mais encore satisfaisait aux lois scientifiquement établies par la doctrine marxiste-léniniste. On ne rappellera jamais assez ces caractéristiques fondamentales de la RDA pour le comprendre comme tout Etat communiste, comme on ne dira jamais assez non plus ce qui le distinguait des autres Etats communistes contrôlés par l’Union soviétique : la division de l’Allemagne en faisait un Etat artificiel et partiel qui ne pouvait nier son appartenance nationale à l’Allemagne. Son existence et son maintien dépendait largement de l’Union soviétique et des évolutions de sa politique allemande même quand on le croyait stable et l’opposition Est-Ouest, éternelle. Dans ce contexte global, la question de savoir si la RDA était ou n’était pas un Etat de non-droit (Unrechtsstaat), apparaît oiseuse. Elle était certes liée par ses propres lois, mais ses lois-mêmes n’avaient pas la même finalité que dans une démocratie occidentale puisque la mission historique de la classe ouvrière représentée par le SED leur donnait une dimension inévitablement dictatoriale et totalitaire sur la base de l’affirmation de l’unité des pouvoirs. Les droits fondamentaux n’y avaient pas non plus la même place puisque les droits sociaux l’emportaient sur ces droits perçus comme « formels » et « bourgeois » alors qu’ils sont consubstantiels de la République fédérale d’Allemagne, comme le rappelle fort bien Karlheinz Niclauss dans la contribution qui fait, non sans raison, l’ouverture de ce numéro. Consubstantiels et fondés sur l’affirmation, en réaction au régime national-socialiste, de la « dignité humaine » comme principe fondateur des valeurs que sont les droits fondamentaux de l’homme et du citoyen.

On approche ici un des enjeux essentiels des débats sur la mémoire et les valeurs que celle-ci véhicule. On constatera dans les différentes contributions qui, dans ce numéro, portent plus spécialement sur cette question, qu’il n’y a pas de consensus sur ce qui fit longtemps l’aura de la RDA : son antifascisme semblait d’autant plus convaincant que la dénazification apparaissait, à l’Ouest, compromis. Carola Hähnel-Mesnard rappelle qu’il y a bien eu en zone d’occupation soviétique puis dans la RDA des premières années un réel antifascisme qui s’est, en particulier, exprimé dans la culture, mais celui-ci s’est transformé avec le temps en un antifascisme décrété par l’Etat et surtout, la pire des évolutions possibles, en l’affirmation d’un dogme creux consistant à dire que la RDA, à l’inverse de la RFA, ne pouvait en rien participer d’une société post-fasciste puisque elle était, par définition, contre le fascisme et en avait éradiqué les sources. J. Edelbloude analyse la portée de ce qui est effectivement un mythe fondateur se transformant avec le temps en un antifascisme de commande. La RDA a empêché que se noue au sein même de la société est-allemande un débat qui aurait pu faire d’un mythe l’affaire de tous. Le système-même de la RDA était fait pour empêcher un débat en toute liberté. A cela s’ajoute le fait que ses cadres dirigeants comme ses idéologues ne pouvaient concevoir ou admettre une quelconque proximité de nature entre le national-socialisme et le communisme, une idée qu’il mettait, pour s’en débarrasser, au compte d’une inacceptable vulgate anti-totalitaire. On relèvera encore qu’aujourd’hui un reproche majeur fait à la RDA porte sur son incapacité à prendre clairement position sur l’antisémitisme et à assumer sa part de responsabilité dans la persécution des juifs comme l’a fait depuis longtemps la RFA (cf. les contributions de M. Benoit, D. Argelès et C. Hähnel-Mesnard).

Il apparaît aujourd’hui, avec toutes les contradictions, nuances et exagérations qu’un débat libre ne peut manquer de générer, que c’est la RFA qui, avec le temps, a fait le travail de deuil le plus poussé et que la société, à force d’en débattre, a aujourd’hui les meilleurs réflexes antifascistes parce qu’est le produit d’un travail fait sur elle-même pendant plusieurs décennies. On n’en voudrait d’ailleurs pour preuve que le fait que cette confrontation au passé ne s’est pas faite, à l’Ouest, sans mal et sans heurts : confrontation plus imposée que réellement consentie dans les années d’immédiat après-guerre - et donc d’occupation - ; le refoulement l’emporte en même temps que la machine économique redémarre ; les procès d’Auschwitz et le débat sur la prescription des crimes de guerre et contre l’humanité ne témoignent pas dans le courant des années soixante, d’une volonté radicale de rupture avec le passé. C’est ce qui fait poser à Karl Jaspers la question: Wohin treibt die Bundesrepublik ?7(Quel chemin prend la République fédérale ?). La contestation étudiante se nourrit alors, entre autres, de ce refus de la génération des pères de témoigner du rôle qu’ils ont joué dans ce qu’on appelle pudiquement « le passé récent ». En 1987, Ralph Giordano, dans un long essai à caractère autobiographique, intitulé Die zweite Schuld (La deuxième faute), dit encore que, pour lui, la réintégration des anciens nazis dans l’appareil d’Etat constitue une « malformation de naissance » de la République fédérale.8 Mais on voit bien que chaque tentative de tirer un trait sur le passé, que ce soit L. Erhard qui le revendique en 1965, vingt ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou Helmut Kohl en 1982, a toujours eu pour effet de provoquer le débat qu’on voulait empêcher. Le chancelier Schröder avoue dans ses mémoires9 que lui aussi a sous-estimé, en 1998, l’importance du passé dans le débat politique intérieur, mais plus encore dans les relations de l’Allemagne avec ses voisins, partenaires, alliés et amis. Dans une société libre, la mémoire du passé s’impose tôt ou tard, même quand une loi d’amnistie réussit un certain temps à l’empêcher au nom de la concorde nationale : tôt ou tard, des forces politiques, intellectuelles, morales provoquent le nécessaire débat. Ce n’est pas un hasard si le débat sur l’antifascisme a pris une autre tournure en RDA à compter de l’automne 1989.

Depuis la disparition de la RDA s’ajoute à la mémoire du passé national-socialiste celle du passé communiste que l’Allemagne unifiée souhaiterait mieux gérer qu’elle ne l’a fait pour la première. Il appartient à Marcel Tambarin de démonter tous les rouages et enjeux de ces opérations autant politiques que sociétales, tout en rappelant le consensus des scientifiques – plus que des politiques - pour éviter l’amalgame entre les deux régimes jugés sans doute « semblables, mais pas identiques ». Il nous a manqué une contribution qui aurait rappelé ce qu’a été la Révolution pacifique de l’automne 1989 en RDA.10 Peut-être suffit-il de rappeler ici que cette révolution pacifique n’a été possible que grâce à une évolution sensible de la société est-allemande dans le courant des années quatre-vingt11et à l’évolution de la politique étrangère, en particulier allemande de l’Union soviétique. Malgré le monolithisme du système politique, la société est-allemande a généré des espaces de liberté d’expression, grâce aux Eglises protestantes, mais aussi de façon croissante, en dehors d’elles voire même contre elles ; de multiples initiatives et mouvements civiques ont vu alors le jour qui ont, entre autres, donné naissance au Nouveau Forum en septembre 1989, à Renouveau démocratique (Demokratischer Aufbruch) et à Démocratie maintenant (Demokratie jetzt), etc… Leurs manifestations n’ont cessé de prendre de l’ampleur en septembre et octobre 1989. Elles étaient aussi une réaction aux fuites qui avaient commencé pendant l’été : plutôt que de fuir à l’Ouest, ils appelaient les citoyens de RDA à nourrir la société est-allemande de leurs questions et de leurs doutes pour la transformer. Le démantèlement du rideau de fer par la Hongrie est, par ailleurs, un événement qui n’aurait pu se faire sans l’abandon par l’Union soviétique de Gorbatchev de la doctrine Brejnev de « la souveraineté limitée » des pays du bloc socialiste pour reconnaître à chacun d’entre eux le droit de choisir sa propre voie vers le socialisme. Il apparaît aussi à Gorbatchev que la Guerre froide a plus coûté à l’Union soviétique qu’elle ne lui a été profitable puisque elle l’a coupée du monde occidental, de ses moyens financiers et de ses nouvelles technologies, jugées plus nécessaires que jamais à la transformation du communisme. Or, il n’ y a pas de solution à la Guerre froide sans solution du problème allemand, envisagé tout d’abord sous la forme d’une confédération allemande12.

Pourtant, c’est par défaut que le Mur est ouvert dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989.13 Il est bien ouvert, Bornholmstrasse, par des officiers des troupes frontalières, confrontés à la vacance du pouvoir politique depuis la démission forcée d’Eric Honecker et l’incapacité des acteurs de la « Wende » décrétée par Egon Krenz, son successeur, de rétablir la situation en faveur d’un SED qui perd en crédibilité au fur et à mesure que diminue son autorité et que devient plus gênant son manque de légitimité. Il est ouvert sous la pression non de manifestants mais d’une foule qui veut croire ce qui a été fort maladroitement annoncé à la télévision par un porte-parole du gouvernement dépassé par les événements, G. Schabowski. En ce sens on peut aussi bien parler d’une chute que d’une ouverture du Mur. Plus d’une chute malgré tout, parce que son ouverture est fortuite et non le résultat d’une politique voulue par le pouvoir, même si le Mur n’a plus la même utilité qu’auparavant depuis qu’il est possible de le « contourner » en passant par la frontière austro-hongroise. Le soir de la chute du Mur, la question de l’unité allemande est posée, mais personne n’ose l’affirmer tant la question reste un sujet délicat en raison de ses enjeux géostratégiques. L’événement est inespéré et surprenant et prend plus d’un observateur et d’un homme politique de court. Le Bourgmestre régnant de Berlin-Ouest, Walter Momper (SPD), s’empresse d’ailleurs de dire que la question allemande n’est pas à l’ordre du jour, qu’il s’agit seulement de « retrouvailles ». Pourtant, l’ouverture du Mur met un terme à l’espoir que la RDA pourrait évoluer en direction d’une 3ème voie entre capitalisme et communisme, effectuer cette transformation souhaitée par les mouvements civiques vers plus de démocratie et de socialisme. La RDA, en effet, s’effondre, victime d’une crise multiple, à la fois politique et morale, économique, financière et sociale. Et cet effondrement, pour faire court et aller à l’essentiel, crée une dangereuse vacance de pouvoir qui ne peut finalement être surmontée que par le nouveau pouvoir que représente l’unification.

Chacun sait pourquoi le 9 novembre n’a pu être choisi comme fête nationale. La journée avait pourtant l’avantage d’être une journée qui avait associé dans leurs retrouvailles Allemands de l’Est et Allemands de l’Ouest, elle avait également provoqué des réactions de liesse dans le monde entier, témoignages d’une joie partagée avec les Allemands. C’était bien un de ces événements heureux comme il en faut dans l’histoire d’un pays pour fonder une fête nationale. Mais c’était aussi le jour où Hitler avait déclenché, en 1938, ce que le régime national-socialiste avait appelé, par dérision, « la nuit de cristal », les pogroms anti-juifs. La mémoire empêchait donc un tel choix, ainsi que d’autres rappels de l’histoire allemande (putsch Hitler/Ludendorff par ex. en 1923). Une autre date aurait été possible : le 9 octobre, qui avait été le théâtre à Leipzig de la plus grande des manifestations pacifiques du lundi que la RDA ait jusqu’alors connue : elle marquait une véritable rupture dans l’histoire de la RDA. Le SED, qui n’avait pas exclu de recourir à la solution chilienne (Pinochet) ou chinoise (Tienanmen), admet ce jour-là que c’est bien le peuple de RDA qui manifeste dans la rue son mécontentement, qu’il ne s’agit donc pas d’une contre-révolution qui aurait justifié sa répression. Et pourtant, si les mouvements civiques appelaient d’abord, à l’instar du Nouveau Forum, à « participer à la discussion sur les sujets vitaux de notre société et de notre pays », ils réclamaient également, tel Demokratie jetzt, l’abandon du principe d’unité des pouvoirs, la création de syndicats libres, l’instauration d’une Cour constitutionnelle, etc., des revendications qu’un esprit un peu chagrin aurait pu aisément assimiler à un début de contre-révolution.14 Mais le SED est livré à lui-même dès l’instant que l’Union soviétique a décrété que ses troupes installées en RDA ne quitteraient pas leurs casernes, à l’inverse de juin 1953 quand elles avaient réprimé dans le sang la révolte des ouvriers berlinois.15 Mais ce 9 octobre 1989 était une journée propre aux Allemands de l’Est, les Allemands de l’Ouest n’y avaient pris aucune part, son importance n’est plus guère estimée à sa juste valeur que par les spécialistes. Finalement, le chancelier Kohl retint la date du 3 octobre 1990, un mercredi, pour éviter que la RDA fête le 7 octobre suivant un inutile quarante et unième anniversaire. Peut-être faut-il voir dans cette décision l’origine des appréciations différentes portées à l’Est et à l’Ouest sur les événements de l’automne 1989. Ce n’est pas un événement qui fonde la date de la fête nationale de l’Unité, c’est la date choisie qui la crée, de façon artificielle et abstraite. A l’Ouest, on est reconnaissant aux Allemands de l’Est d’avoir, par leur engagement courageux, ouvert la voie à l’unification ; à l’Est, ceux qui ont fait la révolution pacifique se voient déposséder de leurs objectifs et surtout de leur rôle : là où, pendant l’automne 1989, ils étaient sujets actifs de leur histoire, ils n’en sont plus, à partir d’octobre 1990, que les observateurs, l’initiative étant dans le camp de l’Allemagne occidentale qui peine, de plus, à prendre en compte la spécificité des parcours de vie de ces Allemands des nouveaux Länder. Mais quel autre jour aurait pu être, en dehors du 9 novembre, le jour d’une histoire partagée ? La grande manifestation du 4 novembre sur l’Alexanderplatz était trop le fait des réformateurs du SED soucieux de sauvegarder la RDA ! Pourquoi pas le jour où H. Kohl et H. Modrow ont ouvert ensemble la porte de Brandebourg, confirmant, selon la formule bien comprise de l’ancien président fédéral Richard von Weizsäcker, que « la question nationale allemande restait ouverte tant que la Porte de Brandebourg était fermée ». C’était le vendredi 22 décembre 1989.

Ce qui reste, c’est finalement la réussite d’une unification inespérée, que beaucoup d’hommes et de femmes politiques n’avaient pas imaginé vivre de leur vivant. L’unité étatique a été assez rapidement achevée, le différentiel de productivité économique et de salaire reste défavorable aux nouveaux Länder, l’ « ostalgie » subsiste ! Celle-ci est sans doute d’abord l’expression d’une revendication, de la reconnaissance par les Allemands de l’Est de leur autre histoire et de leur autre socialisation qu’à l’ouest, c’est la revendication de leur différence. Il reste assuré que même parmi les « ostalgiques », il n’existe guère de personnes qui souhaiteraient le retour de la RDA. Même quand des sondages font apparaître que de plus en plus d’Allemands de l’Est ont commencé à transfigurer l’image qu’ils ont de la RDA et affirment que « tout n’y était pas aussi mauvais que cela ! »16, reprenant en cela, sans s’en rendre compte, la même argumentation qu’après 1945 à propos du IIIe Reich. Mais l’on commence aussi à l’Ouest à nuancer l’approche parfois réductrice que l’on faisait de la RDA. La présentation que B. Lestrade fait du système de planification en est un indice : il a provoqué la ruine économique de la RDA, - pas question donc de le réhabiliter – mais il fournissait aussi aux Allemands de l’Est des avantages que ceux-ci sont en droit de rappeler. A une époque qui bizarrement fait penser qu’il a fallu l’effondrement du système communisme pour que le capitalisme retrouve ses formes agressives et sauvages sous la forme du capitalisme financier à l’origine de la crise la plus grave qu’ait connue le monde depuis 1929, on voit les droites française et allemande appeler à plus de régulation et d’encadrement du système capitaliste. Patricia Commun se fait l’écho de cette crise qui menace le concept d’ordolibéralisme qui fonde l’économie sociale de marché.

La démocratie allemande est-elle en crise ? H. Ménudier nous invite à réfléchir en fin de volume à cette question en se faisant l’écho des revendications de ceux qui, en Allemagne, souhaiteraient introduire, comme autant d’éléments correcteurs du système représentatif, des éléments de démocratie directe. Dans son article sur la Loi fondamentale, Kh. Niclauss répond par anticipation à ces inquiétudes, esquisse des remèdes, mais sur un point, il reste intransigeant : élire le président fédéral au suffrage universel pour le simple plaisir d’introduire des éléments de démocratie directe n’est sérieux que si l’on envisage toutes les conséquences que poserait en Allemagne la question d’une double légitimité. Veut-on voir l’Allemagne évoluer vers une démocratie parlementaire de type présidentiel sur le modèle français, veut-on relativiser le rôle du Bundestag qui est le pivot central du système institutionnel allemand depuis 1949, veut-on mettre à mal la position du chancelier qui tient sa légitimité non du suffrage universel mais de son élection par le Bundestag ? Ce sont là les questions auxquelles il convient de répondre. Ne serait-ce pas le fait de doter le président fédéral de la légitimité du suffrage universel qui créerait artificiellement une crise institutionnelle en Allemagne ? Accepter ce débat, c’est aussi montrer ce qui reste et apprécier le chemin parcouru par la démocratie allemande depuis que la Loi fondamentale l’a fondée en 1949.

Notes

* Professeur de civilisation allemande contemporaine à l’Université Charles de Gaulle – Lille 3

1 C. Wolf, Was bleibt. Eine Erzählung, Francfort/Main (Suhrkamp), dernière édition 2007.

2 Cf. M. Reich-Ranicki, « Macht Verfolgung kreativ ?" in FAZ, 12.11.1987

3 U. Greiner, compte rendu de Was bleibt in Die Zeit, 1.6.1990.

4 U. Greiner, „Die deutsche Gesinnungsästhetik. Noch einmal: Christa Wolf und der deutsche Literaturstreit. Eine Zwischenbilanz“ in Die Zeit, 2.11.1990

5 A. Grosser, L’Allemagne de Berlin. Différente et semblable, Paris (Alvik Eds.), dernière édition 2007.

6 A. Grosser, postface du livre H. Stark/M. Weinachter (éds), L’Allemagne vingt ans après la chute du Mur, Villeneuve d’Ascq (Presses universitaires du Septentrion), octobre 2009.

7 Karl Jaspers, Wohin treibt die Bundesrepublik? Tatsachen, Gefahren, Chancen, Munich 1966.

8 Ralph Giordano, Die zweite Schuld oder Von der Last Deutscher zu sein, Hambourg (Rasch und Röhring) 1987. Intéressant également l’entretien publié par Deutschland Archiv, 4/2009, pp. 660-665 (« Die fehlende kollektive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wird Folgen haben ») au cours duquel R. Giordano relativise les choses quand il voit dans la RFA un pays aux deux visages, celui de cette « deuxième faute » mais aussi celui d’une « Allemagne démocratique intégrée dans une Europe démocratique » à laquelle, « malgré ses manques et ses faiblesses » il reconnaît une « stabilité remarquable. »

9 Gerhard Schröder, Entscheidungen. Mein Leben in der Politik, Berlin (Ullstein) 2007.

10 Pour connaître la profusion d’ouvrages consacrés à la chute du Mur, voir les numéros récents de la revue Deutschland Archiv. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, Cologne, en particulier son No 4/2009. Du côté français, on lira avec intérêt les conséquences géostratégiques de la chute du Mur dans Pierre Verluise, 20 ans après la chute du Mur, l’Europe recomposée, Paris (Editions Choiseul) 2009. Sur l’évolution de l’Allemagne jusqu’à son unification, cf. J.-P. Cahn/U. Pfeil, Allemagne 1974-1990, De l’Ostpolitik à la réalisation de l’unification, Villeneuve d’Ascq (Presses universitaires du Septentrion) octobre 2009.

11 Cf. en particulier les dossiers publiés sur cette question dans AA sous la direction de J. Poumet, voir page III de couverture.

12 Voir M. Gorbatschow, Perestroika. Die zweite russische Revolution. Eine neue Politik für Europa und die Welt, Munich (Droemer Knaur) 1987; Wie es war. Die deutsche Wiedervereinigung, Berlin (Ullstein) 1999.

13 Cf. Hans-Herrmann Hertle, Der Fall der Mauer. Die unbeabsichtigte Selbstauflösung des SED-Staates, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1996.

14 Cf. J. Vaillant, « L’effondrement de la RDA, mai 1989-mars 1990 » in J.-P. Cahn/U. Pfeil, Allemagne 1974-1990, op. cité.

15 Cf. sur le rôle de l’armée soviétique en RDA pendant l’automne 1989 : Silke Satjukow, « Die Westgruppe im Herbst 1989 : « Elementarste Voraussetzung, dass hier nichts passiert : », in Deutschland Archiv, 4-2009, pp. 612-621.

16 Voir la très pertinente étude de ces sondages par Bodo von Börries dans « Zwischen 'Katastrophenmeldungen’ und ‘Alltagsernüchterungen’? Empirische Studien und pragmatische Überlegungen zur Verarbeitung der DDR-(BRD)-Geschichte“ in Deutschland Archiv, 4-2009, pp. 665-677.

« "Dunkeldeutschland, Nullhoffnungszone" : quelle image la presse allemande véhicule-t-elle à la veille des vingt ans de la chute du mur ? ».

Résumé

Vingt ans après la chute du Mur de Berlin, les termes « Dunkeldeutschland » (Allemagne obscure, Allemagne profonde) et « Nullhoffnungszone » (zone espoir zéro) sont toujours présents dans le discours public, et notamment dans la presse allemande. Ils témoignent de l'état de l’unité intérieure et, dans leur connotation économique, d’une fracture Est-Ouest. À mille lieues de la normalisation célébrée en 2000, lors du dixième anniversaire de l’unité, les articles tracent une ligne de démarcation entre nouveaux et anciens Länder, entre « l’Allemagne de l’Est » et l’Allemagne. Cela justifie la récurrence du terme « Mur dans les têtes » et la persistance de l’identité est-allemande : la question de l’identité allemande est loin d’être résolue./p>

Abstract

Twenty years after the fall of the Berlin Wall, words like "Dunkeldeutschland" (Dark Germany) or "Nullhoffnungszone” (No Hope Zone) are still present in public discourse, particularly in the German press. They reflect the state of the indoor unit and in their economic connotation, an East-West opposition. Far, far away from the standardization which was celebrated in 2000, at the tenth anniversary of the unit, the today’s articles draw a line between old and new Länder, between "East Germany" and Germany. That’s why Germans are still speaking from an East German identity and from a "wall in heads”: the question of German Identity is still open.

L’actualité sociale

Actualité sociale juillet 2009

Les quelques mois avant la pause estivale ont surtout été marqués par des sujets politiques et économiques, politiques avec les chamailleries croissantes au sein de la grande coalition à l'approche des élections, dissensions qui trouvent un écho, en plus petit mais plus hargneux, dans la grande coalition dans le Schleswig-Holstein, au bord de la rupture. Economiques aussi, avec les prévisions toujours sombres, - 6 %, du recul du PIB pour 2009, une récession plus profonde que la plupart des pays européens. C’est en réponse à ces deux aspects, les élections à venir et l’état de l’économie, que le gouvernement a mis en oeuvre son deuxième plan de relance au 1er juillet 2009, censé améliorer la situation tant des entreprises que des particuliers. Les mouvements sociaux ont continué à faire des vagues, dans les entreprises menacées de fermeture, mais aussi, de façon plus générale, dans les Kitas et les universités. Ces grèves, qui n’ont pas trouvé de conclusions satisfaisantes à l’heure actuelle, sont le reflet d’un malaise profond et durable. La nouvelle sur l’Autolib’ à l’allemande, dans la ville d’Ulm, vient à propos pour montrer que, crise ou pas, les inventions pour améliorer le quotidien continuent bon train.

La bataille des Kitas

Mouvement social inédit en Allemagne, les éducatrices employées par les communes dans les garderies de jour de la petite enfance (Kindertagesstätte, Kita), établissements couvrant les besoins de garde des enfants de moins de six ans, sont en grèves depuis des mois. La fermeture des Kitas dans la presque totalité des Länder est censée accroître la pression sur le regroupement des associations patronales des communes pour qu’il cède plus rapidement aux revendications exprimées par les syndicats Ver.di et GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft). Il s’agit d’améliorer la rémunération et les conditions de travail des 250 000 éducatrices et éducateurs employés par les communes. L’objectif principal mis en avant par les représentants syndicaux est l’amélioration de la protection de la santé du personnel éducatif. Celui-ci se plaint de conditions de travail extrêmement difficiles : le niveau sonore en permanence à la limite du supportable, l’utilisation d’un mobilier – tables et chaises – prévu pour de petits enfants, mais inadapté pour des adultes, des classes souvent surchargées. C’est pourquoi ils souhaitent entériner le droit pour les éducatrices, par le biais d’une convention collective, à un contrôle annuel de la dangerosité de leur travail.

Les négociations sur la protection de la santé des éducateurs apparaissent toutefois presque comme un écran de fumée qui voile des revendications plus essentielles. La profession des éducateurs aspire à une reconnaissance accrue par la société, une reconnaissance tant sociale que financière. La question des éducateurs ne s’est pas posée pendant longtemps, tant que les mères, dans leur grande majorité, prenaient elles-mêmes en charge leurs enfants. Les nourrices, employées par les communes ou directement par les familles, étaient peu nombreuses, leur statut disparate et peu recherché. Contrairement à la France, où les professeurs des écoles primaires et maternelles sont soumis aux mêmes exigences de diplôme, les éducatrices en Allemagne disposent d’une formation plus sommaire, puisqu’on attend d’elles essentiellement qu’elles s’occupent des enfants de façon ludique pour les socialiser, mais non pour les éduquer. Depuis le choc de la première enquête PISA de 2000, qui a montré que les écoles allemandes avaient des résultats les classant dans la deuxième moitié des 32 pays de l’OCDE testés, les parents, et avec eux les administrations scolaires, sont devenus plus exigeants, souhaitant désormais que le personnel des Kitas prenne également en charge l’éducation des enfants. A cette exigence qualitative s’est agrégée une composante quantitative : les réformes successives entreprises par Mme von der Leyen dans le domaine de la politique familiale, en encourageant les jeunes mères à reprendre plus rapidement leur emploi, ont conduit à des besoins accrus en personnel éducatif de la petite enfance. La ministre a promis de porter le nombre de places en Kita à 750 000, sans toutefois veiller à ce que le nombre de personnel suive. Voilà à nouveau un exemple où le volontarisme fédéral se heurte aux prérogatives des instances régionales ou communales.

Les revendications salariales actuelles doivent en outre être vues par rapport au transfert de 2005 qui les a fait passer du tarif des employés fédéraux (Bundesangestelltentarif, BAT) à celui du service public communal. Sur une échelle de 1 à 15, les éducatrices ont été regroupées à l’échelon 6. Un débutant gagne actuellement 2130 € brut, pour atteindre 2470 € en fin de carrière, environ 300 € de moins que sous l’ancien régime. Le patronat communal a accepté de reclasser une petite minorité en échelon 7 et 8, mais les conditions sont pour l’instant peu claires, d’autant plus que les augmentations importantes demandées par les syndicats risqueraient de rompre le fragile équilibre de l’échelle salariale du service public. Plus de la moitié des éducatrices n’a pas été formée pour ce métier. Le problème se complique du fait que le personnel éducatif n’a pas le droit actuellement de faire grève pour obtenir des augmentations salariales, puisque la convention collective ne vient à échéance qu’à la fin de l’année, d’où probablement les motivations avancées concernant la santé. Les politiques de tous bords soutiennent les revendications des éducatrices, au grand dam des responsables communaux qui estiment, à l’instar de Petra Roth, présidente du regroupement national des villes (Städtetag), que la politique fédérale n’a pas à se mêler des négociations en cours entre les syndicats et les communes.

Le plan de relance du 1er juillet 2009

Avec le deuxième plan de relance, entré en vigueur le 1er juillet 2009, le gouvernement fédéral souhaite accompagner les ménages et l’emploi pour mieux traverser la crise actuelle. Les mesures concernent les cotisations sociales, les retraites et le soutien à la consommation. En dépit des chiffres relativement réconfortants concernant les exportations du mois de juin, qui ne reculent plus, le gouvernement veut faire contrepoids au recul global des échanges dont l’Allemagne souffre plus que d’autres pays moins ouverts au monde. La baisse du coût du travail, pour lutter contre le chômage, est une des priorités du gouvernement. Souvent annoncés, mais rarement réalisés, le plan de relance prévoit des allègements de charges qui pèsent sur les salaires. Le taux de cotisation à l’assurance maladie obligatoire passe au 1er juillet de 14,6 % à 14,0 %. Cette baisse fait suite à celle des cotisations à l’assurance chômage qui ont été réduites de 3,3 à 2,8 %. En raison de la remontée importante du chômage, il n’est pas certain toutefois que ce recul soit durable. Pour décharger les particuliers, plusieurs mesures ont été prises : le taux d’imposition sur le revenu le plus bas a été ramené de 15 % à 14 % avec effet rétroactif depuis le 1er janvier 2009. En outre, le montant non imposable a été porté à 7 834 € en 2009 et à 8 004 € en 2010. Cette volonté de ne pas augmenter les impôts, voire de les baisser, est également perceptible dans le refus du gouvernement d’accéder au souhait exprimé par Günther Öttinger, ministre-président du Bade-Wurtemberg, qui réclamait une hausse du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui s’applique sur les produits alimentaires, le transport régional et les loisirs culturels. La chancelière a déjà fait savoir qu’avec elle, il n’y aura pas d’augmentation des impôts lors de la prochaine législature.

Les retraités, eux, sont particulièrement à la fête cette année. Dans la mesure où les hausses des salaires enregistrées en 2008 sont répercutées sur les pensions, les retraites du régime général ont été augmentées, au 1er juillet, de 2,41 % dans les Länder de l’Ouest et de 3,38 % dans ceux de l’Est. Pour les vingt millions de retraités, il s’agit de l’augmentation des retraites la plus importante qu’ils ont connue depuis plus de dix ans. A cette bonne nouvelle s’ajoute une autre, rassurante pour les retraités : le gouvernement a décidé que les retraites, indexées sur l’augmentation des salaires, ne baisseront pas, même si, en raison de la crise, le niveau des salaires devait reculer. Cette bombe démographique, cadeau électoral, s’il en est, sera peut-être désamorcée après les élections de septembre, mais pour l’heure, il convient de s’assurer des bonnes grâces d’un segment aussi important – et croissant – de l’électorat qui, de plus, a tendance à aller plus massivement aux urnes que les jeunes.

L’aide aux ménages en difficulté n’a pas été oubliée. Pour les bénéficiaires de Hartz IV qui élèvent des enfants âgés de six à treize ans, le montant de base perçu par enfant à charge a été augmenté. Ils recevront, à partir du 1er juillet, 251 € au lieu de 211 €. A ceci s’ajoute une aide spécifique de rentrée scolaire de 100 € pour les enfants issus des familles les plus pauvres. Bien que le chômage soit en augmentation rapide en Allemagne, la situation serait plus critique si le pays ne faisait pas un large usage du chômage partiel. Pour les entreprises, c’est une façon de conserver leur main-d’oeuvre jusqu’au moment où les affaires reprendront. Le gouvernement, qui soutient ces initiatives, a amélioré son dispositif de recours au chômage partiel. A partir du 7e mois de ce régime, c’est-à-dire à partir de juillet 2009 pour les entreprises qui y ont recours depuis le mois de janvier, elles peuvent se faire entièrement rembourser leurs cotisations aux assurances sociales par l’Agence fédérale pour l’emploi (Bundesagentur für Arbeit).

La crise économique et financière qui pèse lourdement sur le moral des Français semble moins affecter celui des Allemands. S’ils reconnaissent que la situation en général est grave, ils considèrent qu’eux-mêmes personnellement ne sont pas vraiment touchés. A voir le catalogue de mesures concoctées par le gouvernement, celui-ci souhaite manifestement que cela continue – au moins jusqu’au mois de septembre.

L’été chaud des universités

Si les références aux résultats médiocres des universités allemandes et françaises dans le classement de Shanghai se multiplient dans les médias (la première allemande, l’université de Munich, n’est que 55e, la première française, Paris VI, 42e), l’été chaud que les étudiants allemands ont promis aux responsables universitaires et politiques a des raisons plus proches de leurs préoccupations actuelles. Plus de 70 villes universitaires allemandes ont connu des boycotts de cours et des occupations de locaux au mois de juin – des sits-in souvent très pacifiques avec bébés et biberons – pour protester contre la situation dans les établissements d’éducation supérieure. Dix ans après la déclaration de Bologne qui visait à unifier les systèmes universitaires européens avec l’introduction d’une structure commune Licence – Master – Doctorat et une grille de points crédits appelée ECTS permettant de se faire reconnaître les études effectuées dans un autre pays européen signataire de la charte, les étudiants allemands, ainsi que certains enseignants, sont profondément mécontents.

Il est vrai que l’application de la réforme en Allemagne a conduit à des transformations bien plus profondes qu’en France, p. ex., où la licence en trois ans, suivi d’une maîtrise et d’un DEA ou d’un DESS préfigurait déjà la future structure. En Allemagne, où il n’était guère d’usage de passer des examens en fin de semestre – dans certaines filières, ils étaient confrontées à leurs premiers examens au moment de passer leur diplôme, après dix à douze semestres d’études, sauf pour certaines matières comme le droit ou la médecine où existe l’équivalent du DEUG ou de la licence (Vordiplom ou Physikum) – le passage au Bachelor après trois ans d’études était un véritable choc culturel. Les étudiants qui sont descendus dans la rue au mois de juin se plaignent d’une « scolarisation » (Verschulung) de leurs études : nombre de cours et de séminaires accru avec obligation de présence, des partiels et des stages en permanence, ce qui ne permettrait ni d’approfondir les matières ni de travailler à côté pour financer les études, « tel un hamster dans sa roue », comme l’a qualifié Bernhard Kempen, le président de l’association des universités allemandes. L’alignement sur le processus de Bologne a également créé une césure entre Bachelor et Master qui n’existait pas avant, dans le sens que les universités peuvent sélectionner les étudiants à l’entrée des Masters, ce qui risque de laisser certains étudiants avec le seul niveau de Bachelor, jugé insuffisant pour une entrée dans le monde du travail dans certains domaines. L’argent manque pour créer les filières de Master encore absentes et pour investir dans l’enseignement et la recherche.

Il est vrai également que l’Allemagne, tout comme la France, ne consacre guère plus qu’un pourcent de son PIB à l’éducation supérieure ; ce chiffre est comparable à celui des Etats-Unis ; mais l’effort financier public y est complété par des financements privés qui portent le total à 3 % du PIB. Le 4 juin, les gouvernements fédéral et des Länder ont approuvé un plan de soutien des universités de 18 milliards € afin d’augmenter le nombre de places dans les établissements d’enseignement supérieur, d’accroître les moyens financiers pour la recherche et pour investir dans un petit groupe de dix universités d’élite. Cette annonce, qui devrait réjouir le monde universitaire, a le don d’irriter les étudiants qui estiment que cette somme de 18 milliards n’est qu’une goutte d’eau face aux besoins immenses des jardins d’enfants, des écoles et des universités qui souffrent d’insuffisances de financement chroniques dans un pays ou seuls 21 % d’une classe d’âge obtient un diplôme universitaire (37 % pour la moyenne des pays de l’OCDE), mais qui est capable de mobiliser en quelques semaines des dizaines de milliards d’euros pour venir au secours du secteur bancaire. Les syndicats Ver.di et GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) soutiennent le mouvement de protestation des étudiants. Certaines présidences d’université le regardent également avec bienveillance, dans l’espoir que le gouvernement, surtout en ces temps pré-électoraux, prête attention à leur revendications.

Le concept Car2go à Ulm

A l’heure où Opel lutte pour sa survie tandis que VW et Porsche se livrent une lutte acharnée pour la suprématie au sein de leur groupe, un projet-pilote mise en oeuvre dans la ville d’Ulm montre, que les Allemands continuent de s’intéresser aux voitures, mais, dans ce cas-ci, en empruntant des voies nouvelles. C’est en effet un concept de mobilité inédit que l’entreprise Daimler a lancé fin mars à Ulm, ville de 120 000 habitants du sud-ouest de l’Allemagne, où Daimler entretient un centre de recherche. Le projet est soutenu par le bourgmestre de la « ville des sciences » qui travaille en équipe avec les responsables de Car2go, peut-être aussi en raison des retombées en matière de notoriété pour sa ville. Le concept, qui s’apparente à celui du Vélib’ parisien – sans les déprédations du matériel, – repose sur une organisation simple et facile d’utilisation pour le client. 200 voitures Smart Fortwo diesel sont mis à la disposition des utilisateurs sur des parkings gratuits que Daimler a loué à la municipalité un peu partout dans la ville, pour être accessible après seulement quelques minutes de marche à pied. Le client se fait enregistrer à la boutique car2go, où il se fait coller une puce magnétique sur son permis de conduire. Une fois enregistré, il a accès à tous les véhicules, avec ou sans réservation. S’il voit une Smart libre, il pose son permis de conduire sur un lecteur qui reconnaît la puce et déverrouille la porte. Le conducteur rentre son code secret et peut démarrer sans autre formalité. Il peut se servir de la voiture pendant la durée souhaitée, et il la dépose à n’importe quel emplacement autorisé, les parkings spécialement marqués ou tout autre emplacement autorisé. Pendant des interruptions, p. ex. pour faire des courses, le véhicule lui reste réservé. La facturation est également très simple et avantageuse pour l’utilisateur : le tarif est de 19 centimes la minute, ce qui comprend la location, l’essence, le stationnement et même l’assurance. Pour des utilisations plus longues, il y a des tarifs dégressifs. Il n’y a pas de frais d’inscription ni de contrat à court ou long terme. Le concept, testé d’abord auprès des collaborateurs de Daimler avant d’être étendu aux habitants de la ville, rencontre un succès croissant. Trois mois après son démarrage, 9 000 utilisateurs, presque un habitant sur dix, sont déjà inscrits, tendance à la hausse. Si le succès est au rendez-vous de façon durable, Daimler envisage d’étendre le concept à d’autres villes, notamment à de grandes agglomérations ayant des problèmes d’embouteillage. Prochaine étape, les Etats-Unis, où le concept Car2go sera introduit à l’automne à Austin, Texas, une ville de 750 000 habitants. La ville de Paris pourrait peut-être s’en inspirer.

Brigitte.Lestrade@u-cergy.fr