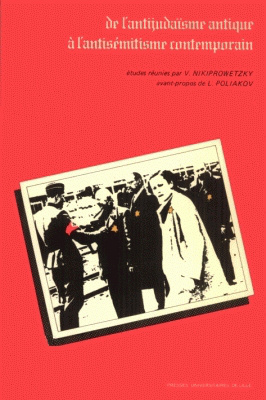

De l'antijudaïsme antique à l'antisémitisme contemporain

Première édition

Livre épuisé

Une population de spectres presque aussi nombreuse que la population de la Suisse hante la conscience de l'Europe. L'antisémitisme contemporain a conduit au génocide, à l'assassinat de six millions de juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale. Comment cette tragédie a-t-elle été possible? Le nazisme est-il un enfant monstrueux de l'Europe chrétienne qui renie ses ancêtres avec fureur mais hérite d'eux certains traits? Ou l'antijudaïsme est-il une tare que le christianisme charrie à travers les siècles mais dont il doit et peut se libérer aujourd'hui s'il veut rester fidèle à son essence? Les historiens et les linguistes du Centre de Recherches pour l'Etude des Religions et l'Institut d'Hébreu de l'Université de Lille III ont voulu éclairer les origines du terrible holocauste. ils ont dû remonter jusqu'à la formation du monothéisme juif, décrire l'antijudaïsme antique pour rendre compte de l'antijudaïsme contemporain. Il existe en effet une chaîne cohérente de calomnies, d'accusations irationnelles et parfois délirantes contre les juifs depuis l'Egypte ancienne et le monde gréco-romain païen jusqu'aux idéologies totalitaires de l'Europe contemporaine en passant par les sociétés chrétiennes occidentales ou orientales du Moyen-Age et de l'époque moderne. Avec patience et ténacité, l'historien cherche la vérité qui libère les esprits; il dépouille de leurs oripeaux les idéologies et les fanatismes, il débusque par sa méthode critique les préjugés et les calomnies, et du coup il rend justice aux victimes innocentes.

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Avec

- Pierre Cazier, Paul Colonge, Victor Conzemius, Danielle Delmaire, Yves-Marie Hilaire, Claude Lepelley, Carlos Lévy, Anne-Marie Malingrey, Jacques Prévotat,

- Avant-propos de

- Léon Poliakov,

- Édité par

- Valentin Nikiprowetzsky,

- Collection

- Histoire

- Langue

- français

- Mots clés

- Moyen Âge

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société > Religions

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société

- Date de première publication du titre

- 1979

- Langue originale

- anglais

Livre broché

- Date de publication

- 1979

- ISBN-13

- 9782859391201

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 296

- Code interne

- 113

- Format

- 16 x 24 cm

- Poids

- 370 grammes

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3