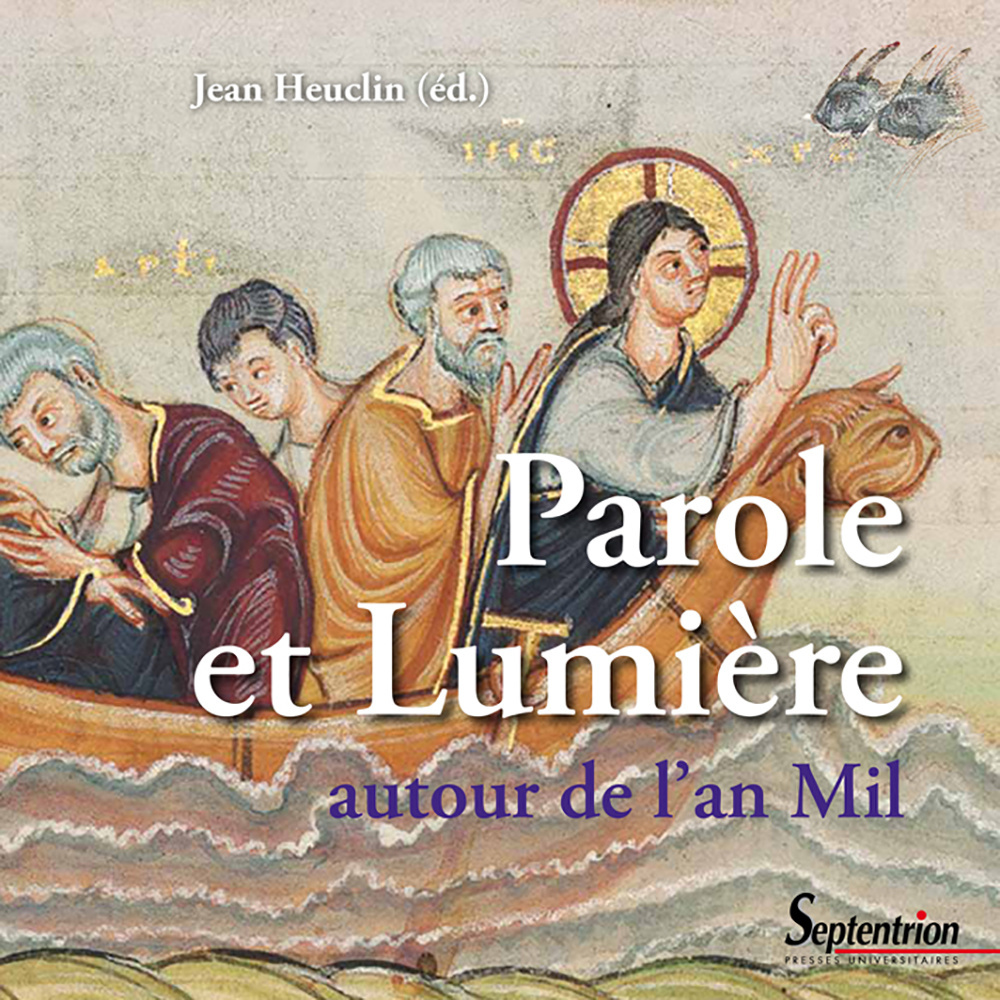

Parole et Lumière autour de l'an Mil

Première édition

L'image colorée et lumineuse a joué un rôle important dans la transmission du message chrétien autour de l'an Mil. La beauté s'allie à l’idéal renaissant de la paix et de la justice à travers les illustrations du Codex d’Egbert de Trèves et de... Lire la suite

Le mythe des terreurs apocalyptiques de l'an Mil repris et amplifié par les romantiques a donné du premier millénaire une image sanglante, obscure et partielle. Dans l'univers ottonien, alors centre du monde, ce fut tout un projet de société fondé sur la paix et la justice qui s'élabora. L'Église participa activement à cette réforme en définissant un modèle de société fondé sur l’entraide et le secours mutuel. Elle s’efforça également dans le cadre de la vita apostolica, de valoriser l’action des laïcs afin de les conduire sur le chemin du salut.

Les anecdotes angoissantes de Raoul Glaber ont souvent masqué les images lumineuses données aux « simplices et docti » par des maîtres anonymes dans la peinture, l’architecture et les arts pour la compréhension des Évangiles. Cet enseignement dans son mode opératoire psycho-pédagogique visait à expliquer les mystères de la Foi, les enraciner au cœur des hommes afin de les aider tout au long de leur vie à progresser dans l’espérance de la Résurrection.

L’Evangéliaire de l’archevêque Egbert de Trèves, un manuscrit de la fin du Xe siècle, classé récemment dans la « Memory of the World » en illustrant par des images claires le texte sacré participa de ce mouvement tout autant que les mêmes fresques mise en scène sur les murs de l’église paroissiale de la Reichenau. C’est une véritable renaissance qui se développe accueillant les multiples apports esthétiques et théologiques du premier millénaire latin et byzantin pour ouvrir de nouvelles perspectives dans la transmission de la foi en Europe, y compris sous la forme adaptée du Héliand. L’évangéliaire lillois de Saint-Mihiel (XIe-XIIe siècle) illustre la continuité et l’évolution de cette forme d’enseignement.

L’histoire de la communication s’enrichit ici de l’une de ses plus belles pages et permet d’en faire un paradigme pour traiter des problèmes soulevés par l’utilisation de l’image, pour rejoindre dans une dimension philosophique et spirituelle, la complémentarité du Beau et de la Vérité.

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Préface de

- Jean Heuclin,

- Avec

- Jean-Pierre Arrignon, Sylvie Barnay, Sylvie Bethmont, Rémi Cordonnier, Jean-Charles Desquiens, Thomas Deswarte, Alain Dubreucq, Prof. Dr. Michael Embach, Bertrand Fauvarque, Prof. Dr. Gunther Franz, Philippe Henne, Christian Lauranson-Rosaz, Prof. Dr. Wolfgang Lentzen-Deis, Charles Mériaux, Philippe Racinet, Nicolas Reveyron, Pierre Riché, Louis Ridez, Prof. Dr. Franz Ronig, Marc Stenger, Eric Vanneufville, Marie-Anne Vannier, Prof. Dr. Heribert Wahl,

- Postface de

- Daniel Dubuisson,

- Collection

- Mythes, Imaginaires, Religions

- ISSN

- 17678071

- Langue

- français

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société > Religions

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société

- Description public visé

- Histoire Histoire de l'Art - enluminures Religion

- Date de première publication du titre

- 2011

- Langue originale

- anglais

Livre broché

- Date de publication

- 26 octobre 2012

- ISBN-13

- 978-2-7574-0402-7

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 152

- Code interne

- 1374

- Format

- 16 x 24 cm

- Prix

- 20,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu

Sommaire

Remerciements

Avant-propos

Christian Civardi

Introduction générale

Armel Dubois-Nayt

Chapitre 1

Nation et gynécocratie dans l'Écosse du XVIe siècle

Armel Dubois-Nayt

Introduction : nation et nationalisme au début de l’époque moderne

Émergence et premières icônes du sentiment national écossais

I. John Knox et le monstrueux gouvernement des femmes

1.1. Territorialité du débat et de l’argumentation knoxienne

1.2. Knox tolère-t-il la gynécocratie en Écosse ?

II. Buchanan et la Rerum Scoticarum Historia

2.1. Au douzième livre de l’Histoire…

2.2. Buchanan en renfort à Kennedy

Conclusion

Chapitre 2 -

Les suffragettes écossaises et l’affirmation de l’identité nationale

Christian Auer

Introduction

I. Les femmes dans la société patriarcale

1.1. Les femmes dans l’historiographie écossaise

1.2. Sphère privée, sphère publique

1.3. La domination masculine

II. La scotticite des suffragettes écossaises

2.1. Les suffragettes écossaises : mimétisme ou originalité ?

2.2. La radicalisation des stratégies

2.3. Identité nationale et revitalisation du passé

Conclusion

Chapitre 3

Femmes et pouvoir politique dans l’Écosse contemporaine

Nathalie Duclos

Introduction

I. Les femmes écossaises et le débat constitutionnel dans les années 1980 et 1990 : l’impact des féministes sur les projets de réforme

1.1. Femmes et mouvement autonomiste écossais dans les années 1980

1.2. Le débat constitutionnel dans l’Écosse des années 1990

II. La représentation directe des femmes écossaises : la présence des femmes au sein des nouvelles institutions

2.1. Les femmes au sein du parlement écossais

2.2. Femmes et positions de pouvoir au sein des nouvelles institutions politiques écossaises

III. La représentation « substantive » des femmes écossaises, ou la promotion des intérêts des femmes

3.1. Facteurs structurels

3.2. Les politiques votées à Édimbourg depuis 1999

Conclusion

Conclusion générale

Nathalie Duclos

Bibliographie

Index