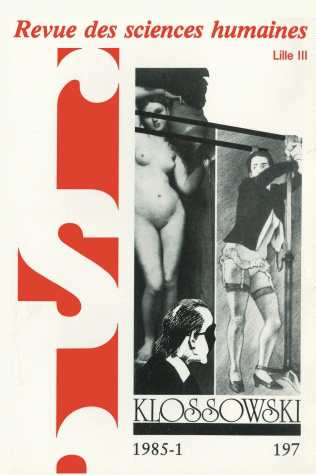

Revue des Sciences Humaines, n°197/janvier - mars 1985

Klossowski

Première édition

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Marque d'éditeur

- Revue des Sciences Humaines

- Partie du titre

-

Numéro 197

- Avec

- ,

- Revue

- Revue des Sciences Humaines | n° 197

- ISSN

- 00352195

- Langue

- français

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Lettres et arts > Lettres et littérature française

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Lettres et arts

- Date de première publication du titre

- 1985

Livre broché

- Date de publication

- 1985

- ISBN-13

- 9782363991850

- Code interne

- 3920

- Prix

- 9,14 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3