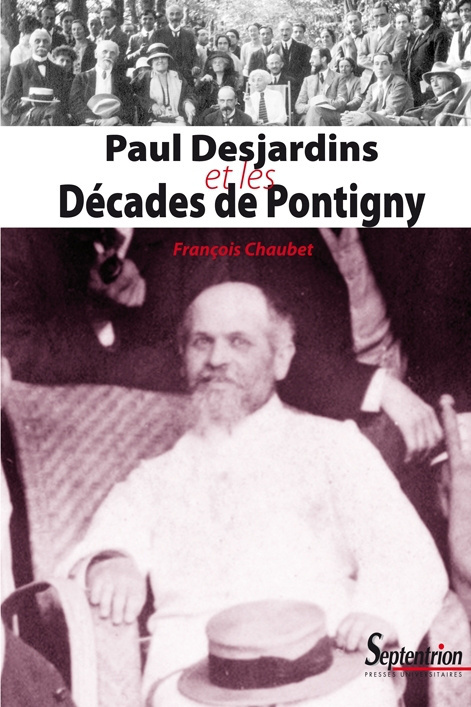

Paul Desjardins et les décades de Pontigny

Première édition

François Chaubet, Agrégé, Maître de conférences à l’Université d’Histoire de Tours. Travaille sur l’histoire intellectuelle du XXe siècle et la place de la culture française dans l’histoire culturelle internationale.

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Auteur

- François Chaubet,

- Collection

- Histoire et civilisations

- ISSN

- 12845655

- Langue

- français

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Lettres et arts > Lettres et littérature française

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société

- Date de première publication du titre

- 2000

Livre broché

- Date de publication

- 2000

- ISBN-13

- 9782859396060

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 328

- Code interne

- 652

- Format

- 16 x 24 cm

- Poids

- 370 grammes

- Prix

- 25,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu

Sommaire

PAUL DESJARDINS ET LES

DÉCADES DE PONTIGNY

par François CHAUBET

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE

Genèse et mise en place

des premières Décades de Pontigny

INTRODUCTION DE LA PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE I

Paul Desjardins avant la fondation de Pontigny :

Le parcours d'un intellectuel dans le siècle

1.— LA JEUNESSE DE PAUL DESJARDINS

• Le milieu familial : Mondanité et Université

• Un " héritier "

• Paul Desjardins critique littéraire

2.— LA NAISSANCE DE L'UNION POUR L'ACTION MORALE

• Le contexte de la fondation de l'Union

• Les fondateurs de l'Union et les premières ruptures

3.— DE L'UNION POUR L'ACTION MORALE À L'UNION POUR LA VÉRITÉ

• Les constantes doctrinales

• Les deux inflexions dans la vie de l'Union : l'Affaire Dreyfus et l'Affaire Loisy

• Deux thèmes traités par l'Union : les réformes politiques et l'étude de la réalité sociale

4.— LE RAYONNEMENT DE DESJARDINS ET DE L'UNION

• Influence du milieu intellectuel de l'Union

• Portrait d'un homme d'influence

CHAPITRE II

Naissance des décades de Pontigny :

la recherche d'une sociabilité propre aux intellectuels

1.— CRÉER UNE RETRAITE MODERNE

• Le débat de 1895 au sein de l'Union

• La leçon de Port-Royal

• Une réunion internationale

2.— MISE EN PLACE DES ENTRETIENS D'ÉTÉ

• Présentation des Décades par Paul Desjardins

• Les Entretiens d'été, l'utopie d'une communauté intellectuelle

• Le comité d'organisation

3.— LES CRITIQUES À L'ÉGARD DE PONTIGNY

• La polémique Variot — Pontigny — N.R.F.

• Conséquences de la polémique

CHAPITRE III

Quelques exemples de décades avant 1914

1.— LA DÉCADE RELIGIEUSE DE 1910

2.— LA DÉCADE " LA VIE OUVRIÈRE ACTUELLE " (1910)

• L'exposé du professeur Mahaim et celui de Léon Eyrolles

• Les exposés du cultivateur Jacquinot et de Daniel Haléy

• L'exposé de G. Guy-Grand : " L'éducation selon Proudhon " et la discussion

3.— LA DÉCADE LITTÉRAIRE DE 1912

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

Le Rayonnement des Décades de Pontigny (1922-1931) :

Le succès Européen

d'une Institution Culturelle bien Française

INTRODUCTION DE LA DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE I

Pontigny, microcosme européen et " noyau de la future europe "

(Paul Desjardins)

1.— LES DÉBATS DE L'APRÈS-GUERRE SUR LA RÉORGANISATION DE L'EUROPE

• Les tenants du " nationalisme intégral "

• Les partisans de l'internationalisme

• L'Europe des Esprits

2.— L'EUROPE DES ESPRITS À PONTIGNY : MISE EN ŒUVRE DES DÉCADES DE 1922 ET 1923 ET FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU PONTIGNACIEN

• Les décades de 1922-1923

• Le réseau européen des décadistes

• La décade " Nous autres Européens " de 1925

• Pontigny : un acteur original dans les relations culturelles internationales

CHAPITRE II

La littérature à Pontigny : un " Fait Social Total "

1.— LE PRESTIGE DE LA DÉCADE LITTÉRAIRE OU LA DÉCADE DES ÉCRIVAINS

• Le clan Pontigny, un aristocratisme ouvert

• L'ouverture de Pontigny à la jeunesse et aux professeurs

CHAPITRE III

Les deux thèmes d'Élection de Pontigny : les réflexions sur l'Éducation et sur l'empreinte du christianisme

1.— L'UNION POUR LA VÉRITÉ ET PONTIGNY À LA RECHERCHE D'UN DIALOGUE ENTRE FOI ET RAISON

• La tentative de renouvellement de l'Union sous la direction commune de Léon Brunschvicg et Gabriel Marcel

2.— LA QUETE D'UN HUMANISME MODERNE

• La réflexion sur l'école et la culture à Pontigny et dans l'Union

• Paul Desjardins et le Redressement français

CHAPITRE IV

Les Décades politiques et sociales à Pontigny

1.— LE MILIEU DE LA DÉCADE POLITIQUE ET SOCIALE

2.— LES THÈMES DE RÉFLEXION

3.— LA DÉCADE " BOURGEOISIE " DE 1929

• Le contexte de la décade

• Le déroulement de la décade " Bourgeoisie "

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

Pontigny ou la défense d'un humanisme menacé (1932-1939)

INTRODUCTION DE LA TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE I

Les Changements dans l'organisation et le public de Pontigny

1.— LE PROBLÈME DE LA SUCCESSION DE PAUL DESJARDINS

• A la recherche d'un successeur à la tête des Décades

• Le directoire officieux des Décades

2.— LA MONTÉE DES JEUNES AU SEIN DES DÉCADES

• Le renouvellement générationnel à Pontigny

3.— LE PASSAGE PROGRESSIF DE LA FORME " SALON LITTÉRAIRE À LA FORME " CONGRÈS PHILOSOPHIQUE

• La décade littéraire dans les années trente, un lent dépérissement

• La montée de la forme Congrès philosophique

• Généalogie de la formation du champ philosophique depuis la fin du XIXe siècle

• Une décade philosophique : la " Destinée "

CHAPITRE II

Les Décades et la crise du libéralisme politique

1.— LES DÉCADES ET LE REFUS DE L'ORDRE TOTALITAIRE : UN DEVOIR DE LUCIDITÉ

• La décade de 1932 : " De la transmission des valeurs d'une génération à l'autre, d'une classe sociale à l'autre, d'une nation à l'autre "

• Les Décades et la prise en compte du totalitarisme en Allemagne, Italie et U.R.S.S.

2.— LA RÉORIENTATION DE PONTIGNY DANS LE SENS DE L'ACTION POLITICO-SOCIALE

• L'influence de Man à Pontigny et grâce à Pontigny

• L'Éducation ouvrière

CHAPITRE III

Pontigny et la crise de civilisation

1.— LA CONSCIENCE DE LA CRISE : L'ART, RÉPONSE À UN DÉFI

• La décade de 1934 : " Est-il véritable que nos civilisations soient mortelles ? "

2.— LA DÉCADE " ASCÉTISME " (1935)

• La décade " Au sujet de l'ascétisme et de son pouvoir créateur "

CONCLUSION

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

INDEX