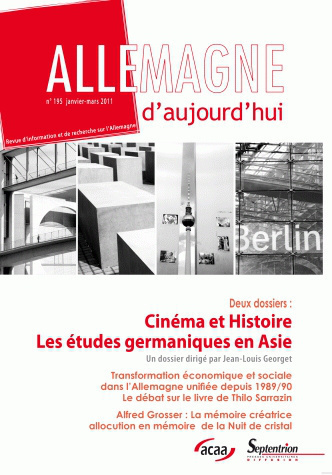

Allemagne d'aujourd'hui, n°195/janvier - mars 2011

Cinéma et histoire / Les études germaniques en Asie

Première édition

Ce numéro propose deux dossiers. Le premier intitulé "Cinéma et histoire" montre comment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale le cinéma allemand s'est confronté à l'histoire et propose par ailleurs deux analyses plus ciblés de films récents: Mein Führer de D. Lévy et Allemagne 09. Le second est un état des lieux de la germanistique asiatique (Japon, Corée, Chine). Il comprend en outre une étude très approfondie des transformations économiques et sociales dans l'Allemagne unifiée depuis 1989/90, une étude circonstanciée sur l'intégration scolaire et professionnelle des immigrés en Allemagne question qui est au centre du débat provoqué par la publication d'un ouvrage très controversé de Thilo Sarrazin, une chronique des élections régionales en Allemagne et la version française de l'allocution qu'Alfred Grosser a tenu à Francfort sur le Main en mémoire des progromes de la "Nuit de cristal". Il propose également nos chroniques sociale et culturelle ainsi que des comptes rendus.

Spécifications

- Éditeur

- Presses Universitaires du Septentrion

- Marque d'éditeur

- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui

- Partie du titre

-

Numéro 195

- Revue

- Allemagne d'aujourd'hui | n° 195

- ISSN

- 00025712

- Langue

- français

- Catégorie (éditeur)

- Septentrion Catalogue > Temps, espace et société > Histoire contemporaine

- Date de première publication du titre

- 21 avril 2011

- Type d'ouvrage

- Numéro de revue

Livre broché

- Date de publication

- 21 avril 2011

- ISBN-13

- 9782757402214

- Ampleur

- Nombre de pages de contenu principal : 208

- Code interne

- 1275

- Format

- 16 x 24 cm

- Poids

- 345 grammes

- Prix

- 14,00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu

Sommaire

Pour avoir accès aux résumés disponibles, aller dans l'onglet « compléments ».

G. Heydemann – La révolution après la révolution :

le processus de transformation économique et sociale

dans l'Allemagne réunifiée depuis 1989/90

– succès et problèmes

B. Lestrade – À propos du débat sur le livre

de Thilo Sarrazin : quelle intégration scolaire

et professionnelle réelle des immigrés ?

H. Enderlein – 20 années d'unité allemande

vues du Brandebourg

Chronique des Länder par H. Ménudier

A. Grosser – La mémoire créatrice. Allocution en mémoire

de la Nuit de cristal

A. Grosser – L'exposition « Hitler et les Allemands ».

Le retour de la culpabilité

L'actualité sociale par B. Lestrade

Dossier

Cinéma et histoire

T. Mujica – D'un état des lieux du passé

vers une « éthique de vie » dans le cinéma allemand

M. Bellan – Le cinéma allemand en 2010 : État de choses

F. Danckaert – Humour et « Troisième Reich »

au cinéma en 2007 : Mein Führer de Dani Levy

M. Floch – Allemagne 2009 : grand corps malade ?

Le cinéma peut-il représenter la nation ?

À propos du film collectif allemand

Chronique littéraire de C. Hähnel-Mesnard

Comptes rendus

Notes de lecture de J.-C. François

Dossier

Les études germaniques en Asie,

fer de lance de la première mondialisation ?

Un dossier dirigé et présenté par Jean-Louis Georget

T. Pekar – L'histoire et l'évolution des études germaniques

comme discipline au Japon depuis 1945

H. Yanagihara – Une comparaison de la querelle

des historiens dans les sociétés d’après-guerre au Japon

et en Allemagne

H. SUTO – Hiroshima le six août 1945 – un tournant pour

l’anthropologie poétique d’Elias Canetti

M.-H. Ahn – L’histoire de la traduction de la littérature

allemande en Corée

J.-Y. Goak – La transformation des études germaniques

en sciences de la culture en Corée du Sud

à partir des années 1990

Z. Leilian – Les évolutions de l’histoire littéraire allemande

en Chine des années 1950 jusqu’à nos jours

Index des auteurs publiés et des auteurs traités

dans Allemagne d’aujourd’hui en 2010

Extrait

L’actualité sociale

Brigitte Lestrade

Actualité sociale janvier 2011

L'année 2011 est un Superwahljahr, une super-année électorale. Certes, il n’est pas question de renouveler le Bundestag, le gouvernement actuel ayant été élu à l’automne 2009, mais il y aura des élections aux parlements régionaux dans sept des seize Länder allemands. Les trois villes-Etats, Berlin, Hambourg et Brême sont concernés ainsi que deux régions à l’Ouest, le Bade-Wurttemberg et la Rhénanie-Palatinat, et deux à l’Est, la Saxe-Anhalt et le Mecklembourg-Poméranie antérieure. Ces élections ont une importance capitale dans la mesure où les résultats des scrutins pèseront directement sur la composition du Bundesrat, la chambre où sont représentés les Länder et, partant, sur la politique du gouvernement. Ces rendez-vous électoraux serviront de tests pour mesurer la confiance dont bénéficie le gouvernement auprès de la population. Or, la situation est loin d’être simple, elle apparaît même comme paradoxale. A un moment où l’Europe fête l’Allemagne comme le seul pays vertueux sur le plan socio-économique, avec une croissance en très nette hausse et un chômage en baisse continue, et ce un an seulement après une crise économique et financière dont elle a plus souffert que les pays voisins, l’opinion publique est en colère contre ses dirigeants comme rarement auparavant. Un signe qui ne trompe pas : en 2010, la société pour la langue allemande a consacré comme « mot de l’année » le terme de Wutbürger, le citoyen en colère. Ils sont en effet en colère, en colère contre la construction de la nouvelle gare à Stuttgart, évoquée précédemment, en colère contre les immigrés, contre la position du gouvernement en matière d’énergie nucléaire et, maintenant aussi, contre les responsables du dernier scandale alimentaire. Les bons résultats de la dernière étude PISA sur les performances scolaires pèsent peu en comparaison. Cette atmosphère de défiance peut avoir des conséquences imprévisibles dans les élections à venir, tant les Allemands ont le sentiment que ceux qui les gouvernent ne les écoutent pas.

PISA 2009, les résultats des élèves allemands s’améliorent

Attendus impatiemment dans de nombreux pays, plus en Allemagne qu’en France, les résultats du Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA), ont été dévoilés au public le 7 décembre 2010. L’enquête est dirigée par l’OCDE ; rééditée tous les trois ans, elle a été effectuée pour la première fois en 2000. Celle de 2009, la quatrième édition de l’enquête, couvre non seulement les 34 pays de l’OCDE, comme au départ, mais elle examine les résultats des élèves de 65 pays, qui représentent environ 90% de l’économie mondiale. Cette croissance du nombre de pays participant montre l’importance que revêt cette étude pour le pilotage de leurs systèmes éducatifs respectifs. PISA analyse et classe le niveau de compétence des élèves de 15 ans dans trois matières considérées comme fondamentales, à savoir la lecture, les mathématiques et les sciences. Chaque étude met l’accent sur un des trois volets qui est examiné avec une attention particulière. L’enquête de 2009 s’est penchée en détail sur les capacités en lecture des élèves, y compris la lecture sur écran. Si la Corée du Sud et la Finlande sont les premiers de classe, comme lors des précédentes enquêtes, on constate des mouvements de baisse et de hausse des performances de certains pays. L’Allemagne, le Brésil, le Portugal et la Pologne enregistrent des progrès, alors que l’Irlande et la République tchèque régressent. Par rapport à 2000, où la France faisait partie du meilleur tiers des pays considérés, elle recule légèrement en lecture et en sciences, et elle baisse fortement en mathématiques, où elle perd presque 20 points comparé à l’enquête de 2006.

Les Allemands, pour leur part, se montrent satisfaits des résultats de la dernière enquête. On se souviendra que la première évaluation, celle de 2000, avait révélé les insuffisances d’un système éducatif que tout le monde en Allemagne croyait non seulement bon, mais excellent. Le constat qu’il n’en était rien, et que les écoliers allemands avaient des performances au-dessous de la moyenne des pays de l’OCDE, a conduit à un réel traumatisme dans le pays, suivi d’une volonté farouche d’améliorer la situation. Les mesures entreprises par les Länder et coordonnées au niveau national par la conférence des ministres de l’éducation (Kultusministerkonferenz), notamment l’accroissement de l’accueil et de la formation des enfants d’âge préscolaire, la construction d’écoles ouvertes toute la journée (Ganztagsschulen) et l’amélioration de la qualité de l’enseignement, notamment à l’intention des élèves issus de l’immigration, ont produit des résultats visibles.

Dans le domaine de la lecture, l’Allemagne fait partie des sept pays de l’OCDE dont les compétences se sont considérablement améliorées depuis 2000 ; avec 497 points, elle se situe désormais dans la moyenne des pays de l’OCDE, tout comme la France, avec 496 points. Le différentiel de compétences entre lecteurs forts et faibles, un des plus important en 2000, s’est fortement réduit et se rapproche de la moyenne de l’OCDE. La part des lecteurs faibles est passée de 22,6% en 2000 à 18,5%. Si la lecture intéresse davantage qu’avant les élèves allemands de 15 ans, contrairement à la plupart des pays évalués, le fait reste que les filles lisent mieux et plus volontiers que les garçons. En mathématiques, les compétences se sont également accrues depuis la première enquête. Avec 513 points (France : 497), l’Allemagne dépasse nettement la moyenne de l’OCDE, qui est de 496 points. Le pourcentage d’élèves faibles a baissé, celui des élèves forts s’est accru, mais la différence entre les faibles et les forts est, avec 98 points, au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Le même constat s’applique aux sciences naturelles, où l’écart entre les forts et les faibles est important, mais où les jeunes Allemands, avec 520 points, ont rejoint le groupe des pays performants.

Si la satisfaction des instances officielles allemandes est palpable devant ces résultats, non seulement ceux portant sur les acquis académiques, mais aussi sur la réduction des inégalités dues à la situation sociale, elles soulignent leur volonté de continuer à améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en direction des élèves issues de l’immigration. L’écart entre les performances des élèves immigrés de la deuxième génération et les autochtones s’est certes réduit, mais avec 57 points, ce qui correspond environ à une année scolaire, il est toujours considéré comme beaucoup trop important. Il serait souhaitable que le décrochage de la France produise le même effet que celui de l’Allemagne il y a dix ans, mais devant la plupart des réactions telle que « la France continue à se situer dans la moyenne de l’OCDE », ce sursaut est loin d’être certain.

La consommation repart

Après les résultats satisfaisants de l’étude PISA 2009, l’autre bonne nouvelle est la reprise de la consommation en 2010 qui s’était déjà amorcée un an plus tôt. En dépit de l’impact considérable de la crise économique et financière, qui a conduit à une baisse de 4,7% du PIB, la consommation a légèrement augmenté (+0,4% d’après l’Office fédéral de statistiques Destatis) en 2009. Une des raisons majeures en est l’introduction de la prime à la casse qui a conduit les ménages allemands à dépenser 73 milliards d’euros pour renouveler leur équipement en voitures neuves, ce qui correspond à un accroissement de 20% par rapport à 2008. Sans la prime, la consommation privée aurait reculé de 0,5%. La prime à la casse n’est plus qu’un souvenir, mais la consommation se maintient en 2010. Alors que, les années précédentes, elle est restée très faible, à la grande déception non seulement du commerce de détail allemand, mais aussi de ses partenaires européens qui avaient du mal à placer leurs produits, la propension aux achats du consommateur allemand semble s’accroître.

Certains y voient les effets bénéfiques des réformes Hartz entreprises depuis 2005 en vue de flexibiliser le marché de l’emploi ainsi que de la modération salariale plus importante qu’ailleurs qui a permis de faire baisser le coût du travail et d’accroître la compétitivité du site Allemagne. D’autres soulignent la politique gouvernementale pendant la crise économique, non seulement par le biais de la prime à la casse, plus généreuse qu’en France, mais aussi par le soutien financier du chômage partiel. La compensation salariale accordée par l’Etat aux chômeurs partiels a atteint 67% du salaire pendant deux ans. Mises en place en 2009, ces subventions ont été reconduites en 2010 pour 18 mois. Du coup, le recul de l’emploi a été très limité, ce qui explique aussi la bonne tenue de la consommation en pleine crise.

Actuellement, le nombre de chômeurs a atteint un niveau historiquement bas, avec environ trois millions au début de l’année 2011 – même un peu au-dessous de cette limite symbolique en décembre 2010, ce qui est bon pour le moral –, une baisse qui s’accompagne de la fonte régulière du taux d’épargne des Allemands ; un signe d’optimisme qui ne trompe pas. L’enquête ménage a révélé que la propension à acheter continue de s’améliorer et dépasse même aujourd’hui le pic atteint juste avant la hausse de la TVA en janvier 2007 qui est alors passée de 16 à 19%, une douche froide efficace pour la consommation. L’amélioration du moral des ménages s’accompagne d’attentes très concrètes concernant l’évolution des salaires. Après des années de vaches maigres où le partage de la valeur ajoutée s’est fait au bénéfice des entreprises, les salariés espèrent un retour à un équilibre plus juste. La croissance économique et la baisse du chômage devraient conduire à un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux salariés, donc à des augmentations de salaire plus conséquentes, ce qui soutient la consommation. Ainsi, après plusieurs années de quasi-stagnation des salaires, l’année 2011 devrait voir une progression des salaires nominaux d’environ 3%, soit entre 1,5% et 2% en termes réels. Dans le domaine de la sidérurgie, le syndicat IG Metall a obtenu une hausse de 3,6% des salaires pour 2011 ainsi qu’une prime de 150 euros, ce qui tranche avec le régime de vaches maigres de 2010, où les salariés du secteur ont dû se contenter d’une prime de 350 euros, sans augmentation des salaires. Si cette hausse a valeur de symbole, 2011 devrait être une année faste pour les travailleurs.

La reprise annoncée de la consommation pour 2011, que les économistes évaluent à environ 1%, soit le double de l’accroissement de l’année écoulée, est une bonne nouvelle pour la zone euro et pour l’Europe en général L’Allemagne est en effet un vaste marché et souvent la principale destination des exportations pour ses pays voisins. Si la France n’est plus le premier fournisseur de l’Allemagne – elle est désormais en troisième position derrière la Chine et les Pays-Bas –, les exportations françaises vers l’Allemagne comptent néanmoins encore pour 13% de ses exportations totales. Ainsi, la reprise économique allemande pourra stimuler le commerce intra-européen, du moins des pays du cœur de l’Europe où la consommation se maintient.

Des œufs à la dioxine

Un nouveau scandale alimentaire secoue l’Allemagne, après ceux de la viande avariée et du fromage infesté de listeria. Cette fois-ci, il s’agit d’œufs contaminés à la dioxine qui ébranlent la confiance du consommateur. On ne connaît pas encore l’ampleur de cette nouvelle crise alimentaire qui a éclaté en début d’année. Un producteur de graisses destinées à la fois à l’alimentation pour animaux et à des applications industrielles, Harles und Jentzsch situé à Uetersen dans le Schleswig-Holstein, aurait utilisé pour la nourriture animale des résidus provenant d’un fabricant de bio-diesel destinée à la fabrication de papier. Cette entreprise fournit en effet le secteur agroalimentaire mais aussi l’industrie. Les 3000 tonnes de graisses contaminées à la dioxine auraient été fournies par un négociant hollandais qui se serait approvisionné auprès d’un fabricant de biodiesel ayant son siège en Basse-Saxe. Celui-ci affirme qu’il produit son carburant bio uniquement à destination de l’industrie et non pour l’alimentation de bétail. L’entreprise Harles et Jentsch, le producteur à l’origine du scandale aurait vendu le fourrage chargé de dioxine à une centaine de fermes où il a servi à nourrir des volailles, poules et dindes, et des cochons. Leurs responsables évoquent une « erreur humaine », ce que le ministère fédéral de l’agriculture considère comme « peu plausible », d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un événement unique, l’entreprise ayant reçu pas moins de sept livraisons de graisse contaminées à la fin de l’année dernière.

Le scandale a très rapidement pris des proportions touchant toute l’Allemagne du Nord : il concernerait une centaines de fermes et des dizaines de producteurs de fourrage en Basse-Saxe, en Rhénanie du Nord/Westphalie et dans le Schleswig-Holstein. Plus à l’est, des fermiers et des producteurs de porc dans la Saxe-Anhalt et le Mecklenburg-Vorpommern ont également constaté la présence de dioxine dans leurs livraisons de fourrage. La Thuringe et le Brandebourg semblent aussi touchés. Le ministère de l’Agriculture du Schleswig-Holstein a immédiatement ordonné l’interdiction d’abattage de porcs. Des œufs chargés de dioxine ont été exportés aux Pays-Bas début décembre 2010, avant que leur toxicité ne soit connue, mais il semblerait qu’ils n’aient pas été commercialisés. Les autres pays de l’UE ne paraissent pas être touchés.

Si le scandale des œufs à la dioxine ne touche pour l’instant qu’un nombre relativement faible d’exploitations agricoles, un millier environ sur les 370 000 que compte l’Allemagne, les consommateurs sont troublés. Comment distinguer les œufs sains de ceux qui sont contaminés ? Plusieurs fédérations de protection des consommateurs recommandent aux Allemands, qui consomment en moyenne chacun plus de 200 œufs par an, de n’acheter que des œufs issus de l’agriculture biologique. La dioxine est un résidu de combustion, industrielle ou naturelle, classée comme substance cancérigène par l’Organisation mondiale de la santé. Absorbée en petite quantité, elle n’est pas dangereuse pour les adultes, mais le corps humain ne l’élimine que difficilement. Au ministère fédéral de l’Agriculture, on exige une plus grande transparence, notamment la possibilité de savoir si les œufs achetés chez le commerçant habituel sont contaminés à la dioxine ou non. Les administrations de certains Länder ont commencé à publier le code figurant sur ceux venant d’exploitations agricoles concernées pour permettre aux consommateurs de tracer les œufs contaminés. Ce scandale souligne à nouveau les défauts de surveillance en matière de sécurité des aliments. Si les règles en la matière sont nationales ou européennes, leur application, en Allemagne, relève de chaque Land. Or, ils ne procèdent pas tous avec la même rigueur, ni avec la même densité de contrôleurs, comme le font remarquer les associations de consommateurs. La Fédération des agriculteurs allemands (Deutsche Bauernverband, DAV) réclame pour sa part une séparation entre producteurs de graisses animales et fabricants de graisses industrielles. En attendant, vu l’industrialisation croissante de la production alimentaire, on peut craindre que ce scandale ne soit pas le dernier.

Les manifestations anti-nucléaires ont repris

La récente décision du gouvernement Merkel de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, de huit ans pour les réacteurs anciens et de quatorze ans pour les plus récents, a ravivé l’opposition à la politique de gestion des déchets. Le gouvernement se focalise actuellement sur le seul dôme salin de Gorleben pour y stocker les déchets, un site géologiquement inadapté d’après ses détracteurs. Ils craignent en effet que ce lieu passe du statut de site temporaire à celui de site définitif. C’est pourquoi le dernier transport Castor de 154 tonnes de déchets dangereux de la Hague à Gorleben au mois de novembre a suscité des réactions d’opposition violentes. Avant même le passage du train Castor transportant les déchets, les anti-nucléaires allemands se sont rassemblés à Dannenberg dans le Wendland pour manifester leur opposition tant au transport prévu qu’à la politique nucléaire dans son ensemble. La manifestation organisée par des associations environnementales et des initiatives citoyennes est le plus important regroupement d’anti-nucléaires jamais réuni contre Gorleben. Avec plus de 50 000 personnes amenées par 400 bus de toute l’Allemagne, ce mouvement de protestation est le signe visible de l’attitude de la majorité silencieuse. Dans tous les sondages, les Allemands souhaitent majoritairement la sortie du nucléaire, en contradiction avec la politique du gouvernement. C’est un des aspects qui explique pourquoi le gouvernement actuel, qui peut se targuer d’une situation économique exceptionnelle, est si peu apprécié par la population. Les Allemands sont nombreux à estimer que les politiques ne les écoutent pas. Le train transportant les déchets nucléaires a fini par arriver à Gorleben, après un périple émaillé d’affrontements entre les opposants au nucléaire et les 17 000 policiers mobilisés qui n’ont pas hésité à faire usage de leurs matraques et du gaz lacrymogène pour les décourager.

Début décembre 2010, un autre transport Castor était programmé, cette fois-ci dans le Land de Saxe. Des éléments de combustion, en provenance de Russie et utilisé dans le réacteur de Rossendorf, devaient être retournés à Majak, en Russie. Le parlement régional de Saxe n’ayant pas effectué les études nécessaires pour vérifier que le site de Majak était en état de recevoir les éléments de combustion irradiés, le ministre fédéral de l’environnement, Norbert Röttgen, a refusé de donner son accord. Les Verts au parlement régional se réjouissent de cette décision, et ils espèrent que, dorénavant, il ne sera plus question de transports de déchets nucléaires en Russie, la sécurité n’y étant pas garantie. Le parti des Verts, sur le plan national, a pris la tête du mouvement anti-nucléaire. Très hauts dans les sondages, ils savent que cette attitude ne peut que conforter leur position, à un moment où la chancelière a clairement fait comprendre qu’une éventuelle coalition entre son parti, les chrétiens-démocrates, et les Verts n’était plus à l’ordre du jour.

Brigitte.Lestrade@u-cergy.fr

Chronique littéraire

Carola Hähnel-Mesnard

Chronique littéraire

« Et s'il était possible de transférer les expressions de papa dans l’autre langue, l’allemand, je pourrais alors lui montrer que je comprends sa façon de communiquer par les jurons et par le silence. Car si un mot, déjà, n’a pas d’équivalent, comment raconter la moitié d’une vie dans la nouvelle langue ? Alors il n’y a que le silence ou la forme abrégée, dramatique, du juron pour raconter comment cela a été, comment cela aurait pu être ; c’est ce que je dirais à papa, et il s’étonnerait certainement que je me pose des questions sur lui, sur sa langue. » Avec ces réflexions d’Ildico, narratrice du dernier roman de Melinda Nadj Abonji, Tauben fliegen auf (Jung und Jung, 2010), nous sommes au cœur de la problématique de ce récit d’une migration au cours des années 1980, conduisant en Suisse la famille Kocsis, originaire de Yougoslavie. Appartenant à la minorité hongroise de la Voïvodine au nord de la Serbie, les parents d’Ildico et de sa sœur Nomi décident de quitter leur pays à la fois pour des raisons politiques et culturelles. Raconté du point de vue de l’enfant, puis avec le recul de la jeune adulte, ce roman familial évoque avec tendresse l’attachement des deux enfants à leur pays d’origine qu’ils redécouvrent au rythme de leurs vacances : la grande plaine sous la chaleur torride de l’été, les odeurs et les couleurs très particulières de cette contrée, les récits et la douceur de Mamika, leur grand-mère. À un ami qui lui pose plus tard la question de ce que signifie pour elle la « petite patrie », elle répond : « La douceur de la voix chantante de ma grand-mère, le coassement des grenouilles dans la nuit, les cochons lorsqu’ils clignent de leurs petits yeux, le caquetage énervé d’une poule avant d’être abattue, les juliennes des dames et les roses abricot, les jurons corsés, l’impitoyable soleil de l’été et l’odeur des oignons cuits à l’étuvée, Móric, mon oncle sévère qui d’un coup se lève et danse. L’atmosphère de mon enfance. » C’est donc aussi le récit d’un déchirement, d’une perte, d’une « rupture brusque » dans leur vie, et celui d’une difficile adaptation dans le pays qui les accueille à contrecœur. Qui leur fait sentir le racisme quotidien et les met devant de nombreuses autres épreuves dont la moindre n’est pas de maîtriser cette langue qui leur reste étrangère et que pourtant les sœurs arrivent vite à mieux maîtriser que leurs parents.

Le roman avance sur deux plans, avec deux strates narratives qui alternent. Il y a d’abord les souvenirs des voyages en Voïvodine jusqu’en 1989, année où la grand-mère meurt, permettant d’avoir un regard sur la société yougoslave, la vie sous la dictature et les conflits interethniques qui s’annoncent. Et puis, on est en 1993, année où commence « l’ascension sociale » de la famille en Suisse, grâce à l’acquisition d’une cafétéria, strate narrative où interfèrent les nouvelles de la guerre en ex-Yougoslavie. Et c’est là où le roman devient également le témoin d’un conflit générationnel qui oppose parents et enfants. Ildico et sa sœur se révoltent contre les humiliations quotidiennes que leurs parents sont prêts à accepter sous prétexte de devoir s’intégrer dans la société suisse et de ne pas se faire remarquer.

Ce roman sur le destin d’émigrants, ces « êtres mixtes qui se sentent chez eux dans plusieurs mondes », reflète également les expériences autobiographiques de son auteure, Melinda Nadj Abonji, arrivée en Suisse à l’âge de cinq ans. Sa langue maternelle, le hongrois, n’est pas seulement la langue émotionnellement chargée du récit de fiction. Comme c’est le cas pour beaucoup d’auteurs qui écrivent en allemand sans que ce soit leur langue maternelle, cette dernière fait incursion dans l’écriture, apporte des expressions et des structures grammaticales inhabituelles qui créent un style très riche et expressif. À l’automne 2010, Melinda Nadj Abonji a remporté avec son roman à la fois le prix du livre allemand (Deutscher Buchpreis) et le prix du livre suisse, décerné depuis seulement trois ans. Le jury a salué la façon dont l’auteure représentait l’Europe actuelle en pleine mutation, mais qui n’en a pas encore fini avec son passé. Des critiques littéraires comme Dirk Knipphals dans la TAZ ont accueilli avec enthousiasme ce « sentiment de fraîcheur » (comme une « fenêtre grande ouverte ») qui s’est dégagé de la lauréate du prix dont l’attribution témoigne de l’intérêt pour des « expériences et des récits européens », marqués par la conscience de trouver sa place « entre les cultures ». De son côté, Iris Radisch souligne l’importance de ce « melting pot européen » qui est en train de naître et qui met de plus à mal l’idée d’une littérature nationale.

Une migration d’un tout autre ordre est au centre du dernier roman de Christa Wolf, paru en juin dernier : Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud (Suhrkamp, 2010). Dans ce livre à forte teneur autobiographique, l’auteure revient sur un séjour qu’elle a effectué en 1992/1993 au Getty Center de Los Angeles. Or, ce simple voyage, ce dépaysement pour quelques mois se transforme vite en une sorte d’exil passager, dans la mesure où, à la même époque, l’auteure fut l’objet de virulentes attaques en Allemagne dues aux révélations sur sa collaboration avec la Stasi dans les années 1950. Longtemps attendu après la publication des récits plutôt courts comme Leibhaftig ou le recueil Mit anderem Blick au début des années 2000, ce nouveau livre de Christa Wolf renoue avec la complexité narrative chère à l’auteure. À l’instar de Kindheitsmuster (1976), la narration se déploie sur trois niveaux : le temps de l’écriture, les souvenirs concernant le séjour aux États-Unis (à partir de notes prises à l’époque) et les souvenirs plus anciens relatifs à la RDA. Comme dans son roman magistral sur une enfance au Troisième Reich, Wolf met en garde contre une lecture autobiographique et « réaliste » de son nouveau livre, bien que celui-ci, plus que l’autre, ne prenne toute sa signification qu’en tenant compte du parcours particulier de l’auteure. Cela étant, Wolf livre en même temps le portrait-robot de toute une génération d’intellectuels est-allemands acquis à l’idée du socialisme, mais de plus en plus désillusionnés par la réalité en RDA.

Dès l’entrée de ce livre polymorphe - carnets de voyage, réflexions, souvenirs – la narratrice problématise le processus d’écriture entre une première phrase trouvée dès son arrivée à Los Angeles et les difficultés d’écrire la suite, d’arranger et d’ordonner la matière, le paradoxe de ne pas pouvoir raconter et écrire en même temps les pensées, les sentiments et les choses qui se passent simultanément, la nécessité de « raconter à partir de la fin » et de donner ainsi des priorités à certains faits. Réflexions sur l’écriture dont témoigne la structure complexe et entrelacée des différents niveaux temporels du récit, rappelant cette démarche « en crabe » évoquée dans Kindheitsmuster. Et puis, comme souvent chez Wolf, l’écriture apparaît comme une forme de survie.

Le voyage, l’éloignement dans l’espace, donne à la narratrice la distance nécessaire pour réfléchir aux changements intervenus en Allemagne depuis la chute du Mur, et de revenir sur des événements importants de son passé : la rencontre avec la génération des « patriarches » et l’engagement pour la RDA, les débats sur la littérature et le XIe plénum en 1965, l’affaire Biermann et ses suites, le lent processus de désillusionnement et de perte de l’utopie. Si les premières pages sont teintées d’un certain antiaméricanisme et font craindre une tendance à idéaliser l’Est – l’air de Los Angeles ne peut que rappeler les douceurs de la Mer Noire – la suite laisse la place à une introspection sincère et à l’interrogation sur les raisons d’un engagement qui, après la chute du Mur, ne suscite plus qu’incompréhension et rejet. Puis, on suit la narratrice dans ses tentatives de comprendre un refoulement – celui d’avoir collaboré pour la Stasi (à l’époque Wolf avait rédigé trois rapports, avant d’être elle-même surveillée). Elle cherche à expliquer cet oubli, à comprendre pourquoi elle ne s’était pas souvenue de cet acte. Ces pages sont à la fois très fortes dans la mesure où la narratrice paraît extrêmement sincère dans sa recherche de cette « tache aveugle », en même temps, lorsqu’elle questionne son entourage sur cet oubli, les réponses arrivent trop souvent comme des justifications bien venues par la bouche des autres. Une partie importante du livre est consacrée à l’un des motifs de ce voyage – la recherche d’une exilée allemande, amie d’une amie proche de la narratrice laquelle, avant de mourir, lui avait légué sa correspondance. Équipée seulement de lettres anciennes et de l’initiale d’un prénom, L., la narratrice va à sa recherche, tout en croisant les chemins de la communauté des Allemands exilés à Pacific Palisades, de Feuchtwanger à Mann, et en ouvrant des réflexions sur ce pan de l’histoire allemande.

Quelques mois après la publication de Stadt der Engel, Christa Wolf s’est vue attribuer en 2010 deux prix importants. D’abord, pour toute son œuvre, le prix Thomas Mann dans sa nouvelle formule, décerné à la fois par la ville de Lübeck et par l’Académie des Beaux-Arts de Bavière. Selon le jury, son œuvre reflèterait de façon critique et autocritique les « luttes, espoirs et erreurs de son époque », racontés avec une grande force narrative et une sincérité morale. Ensuite, l’auteure a été distinguée par le prix Uwe Johnson, cette fois-ci pour son dernier livre. Là encore, le jury met en avant la narration, « le réseau fascinant dans lequel la narratrice tisse des événements quotidiens, des associations, des expériences, des sentiments et des souvenirs », une poétique qui ressemble à celle d’Uwe Johnson et « selon laquelle il n’y a pas de simple vérité ». On peut espérer qu’avec ces deux prix prestigieux, Christa Wolf retrouve une reconnaissance littéraire qui, depuis une vingtaine d’années, fut ternie par des débats plus politiques que littéraires.

Restons à l’Est, et dans le sillage d’Uwe Johnson, avec un premier roman écrit par une jeune auteure née en 1980 à Anklam en Mecklembourg-Poméranie. Avec Dinge, die wir heute sagten (dtv, 2010), Judith Zander dessine une grande fresque de la vie en province à l’Est de l’Allemagne à l’époque actuelle. Ses personnages s’appellent Romy et Ella qui avaient huit ans quand le Mur est tombé, Hartmut, Britta et Sonja, leurs parents, Maria et Anna – la génération des grands-parents. Anna vient de mourir. Ce sera l’occasion pour Ingrid, sa fille, de retourner au pays avec son mari Michael et son fils Paul. Ils viennent d’Irlande. Ingrid avait quitté la RDA avant la chute du Mur, profitant d’un voyage à Berlin-Ouest pour assister à l’enterrement de son père et ne pas revenir, laissant à sa mère Anna le soin de s’occuper de son premier enfant Henry qui sera un personnage clé du roman, énigmatique, inquiétant.

Les chapitres de ce roman de presque cinq cents pages portent les prénoms des différents personnages qui, à chaque fois, racontent une partie de l’histoire à partir de leur perspective. Cela crée une multitude de points de vue et donne au récit un certain suspense, notamment lorsque les secrets de famille sont cachés par les uns, révélés et commentés par les autres. La vie dans le petit village en Poméranie occidentale n’a rien de particulier, elle est dominée par l’ennui. Dès la deuxième page, Romy constate de façon désillusionnée : « Il n’y a pas de bar à Bresekow. Il n’y a rien du tout. C’est le centre du vide qui s’ouvre juste derrière Berlin et qui ne s’arrête qu’à Rostock. Un petit bout du monde bien laid, au sujet duquel il vaut mieux se taire. » Les différents narrateurs font évidemment tout le contraire, ajoutant chacun une pièce à la mosaïque qui se dessine peu à peu du village. Romy et Ella occupent le devant de la scène. Toutes les deux se lient d’amitié avec Paul, le fils d’Ingrid. Romy ne manque pas de lui trouver des ressemblances à Paul McCartney, et grâce à Paul les deux adolescentes s’imaginent une sortie du vide qui les entoure. Les pages les plus authentiques de ce livre concernent d’ailleurs cette génération de jeunes. Les deux lycéennes se sont trouvées être copines un peu par hasard, unies dans leur commun dédain envers la bande de jeunes qui depuis des années se retrouve à la « Elpe », dans les bâtiments désaffectés de la « LPG », coopérative agricole du temps de la RDA. Lieu de rencontre de la jeunesse du village, c’est aussi le lieu de toutes les transgressions entre l’alcool, les histoires garçons-filles et l’endoctrinement politique de l’extrême droite qui tente d’y recruter ses adeptes. Sonia, la mère de Romy, dirige d’ailleurs le club de jeunesse local et doit résister quotidiennement à la haine contre les étrangers exprimée par ces jeunes et leur goût pour des groupes de musique néo-nazis. Avec les personnages appartenant à la génération des parents, on assiste à la reconstitution de différents parcours typiques d’une socialisation en RDA. C’est là que le roman pêche par quelques longueurs et invraisemblances, lorsque les monologues intérieurs des personnages se lisent comme des curriculums vitae bien rédigés. Ingrid a refusé son parcours tout tracé en restant à l’Ouest, échappant ainsi à une vie qui se résumait pour elle à une attente infinie : « […] il n’y avait rien. Rien, juste les jours qui passaient. L’attente de la fin de la semaine, de la fin de la scolarité, de la fin de la vie, après quoi plus rien n’arrivait. » Mais n’est-ce pas aussi ce qu’est en train de vivre la jeunesse du village aujourd’hui, alors que les temps ont changé ?

Judith Zander ne cache pas ses affinités avec Uwe Johnson. Originaire de la même région que ce dernier, elle s’inspire de sa façon de dépeindre les paysages et les gens qui y vivent, avec leur patois très particulier. Car comme le remarque Romy, « depuis Uwe Johnson, on arrive à écrire correctement un des sons les plus courants du bas allemand, je veux dire que même les gens qui ne maîtrisent pas le bas allemand arrivent à le prononcer correctement, à savoir l’O long et ouvert, car en réalité, ça n’existe pas. » Et à l’auteure d’insérer un certain nombre de chapitres énoncés en bas allemand par la paroisse qui commente le récit comme un chœur antique. Un défi pour le lecteur non autochtone. D’autres clins d’œil à Johnson sillonnent le roman, et Michael, le mari d’Ingrid, est en train d’écrire un livre sur cet auteur, profitant de son séjour pour quelques investigations sur le terrain, à la recherche d’expressions johnsonniennes disparues. Avec Judith Zander, on rencontre une jeune auteure d’origine est-allemande qui fait revivre cette province éloignée dans l’espace, et dans le temps, sans nostalgie et avec le regard aigu d’une fine observatrice des milieux qui l’entourent.

Un des livres remarqués par la critique littéraire en 2010 a été Die Leinwand de Benjamin Stein (C.H. Beck, 2010). En effet, ce deuxième roman d’un auteur peu connu interpelle le lecteur rien que pour sa présentation et sa construction en miroir : derrière chaque couverture commence une histoire, on peut les lire dans n’importe quel ordre, deux histoires parallèles unies par des liens que le lecteur leur découvrira. Un roman inhabituel également par rapport à ses deux protagonistes, deux juifs orthodoxes, l’un vivant à Zurich, l’autre à Munich, qui essayent de concilier leur vie professionnelle ou familiale avec l’observation des textes sacrés et introduisent le lecteur dans un univers marqué par une réflexion spirituelle permanente. Mais l’essentiel du livre tient à l’interrogation qu’il propose sur les notions de mémoire et d’identité, deux questions qui hantent les protagonistes des deux histoires.

Amnon Zichroni – dont le nom rappelle à la fois l’amnésie et la mémoire - est né à Jérusalem et a grandi dans des milieux orthodoxes. À quinze ans, il découvre dans la chambre de ses parents des livres qui ne lui sont pas destinés. Ne pouvant s’empêcher d’emmener Le portrait de Dorian Gray à la yechivah, l’école religieuse, il se fait surprendre par le rabbin. À présent persona non grata dans cette communauté religieuse, il va quitter le pays et rejoindre son oncle en Suisse, avant d’entreprendre des études aux États-Unis et s’installer comme psychanalyste à Zurich. Encore adolescent, Amnon se découvre un don exceptionnel et inquiétant à la fois, une sorte de sixième sens, celui d’apercevoir et de vivre les souvenirs des autres. Faculté encore augmentée par le simple fait de toucher les personnes en question, ce qui amène Amnon à porter des gants blancs pour se protéger contre l’envahissement souvent douloureux de ces souvenirs étrangers. Dans la partie qui lui est consacrée, le personnage d’Amnon se souvient rétrospectivement de sa vie et de l’événement qui l’a fait basculer et qui l’a fait perdre sa situation en tant que psychanalyste. Grâce à son don, Amnon Zichroni est convaincu de pouvoir aider ses patients à verbaliser leurs traumatismes, « à mettre de nouveaux accents sur la toile de leurs souvenirs », et de servir lui-même d’ « écran » de projection – l’allemand joue sur la double signification de « Leinwand ». Ainsi, il rencontre par hasard Minsky, un luthier, victime de la Shoah et en proie à des souvenirs terrifiants. Zichroni l’invite à mettre ces souvenirs par écrit afin de mieux les canaliser. Or, une fois publié, le livre est attaqué par un journaliste qui révèle que les souvenirs d’Auschwitz et de Maidanek sont faux, que Minsky n’y a jamais été, qu’il est citoyen suisse et qu’il n’a jamais été persécuté. Le lecteur l’aura compris – Benjamin Stein s’inspire ici de « l’affaire Wilkomirski » qui a éclaté à la fin des années 1990, ne cachant pas – dans son entreprise de fictionnalisation – une certaine compréhension pour l’état psychologique de ce faussaire de mémoires. Ou bien les choses ne seraient-elles pas aussi simples ? Ne se serait-il pas plutôt agi d’un esprit qui n’est plus le maître de ses souvenirs, qui se laisse envahir par les souvenirs d’un autre jusqu’à avoir des troubles d’identité ?

C’est en tout cas ce qui arrive au deuxième protagoniste de la fiction, Jan Wechsler, qui occupe l’autre partie du livre. Personnage au nom révélateur, Jan Wechsler est tout d’abord le journaliste qui a lancé « l’affaire Minsky » dans le récit d’Amnon Zichroni. C’est à partir de lui que des liens se tissent entre les deux histoires en miroir. Jan Wechsler est auteur et éditeur ; avec sa femme et leurs deux enfants, il est installé à Munich où il observe une vie juive orthodoxe. Alors que Zichroni nous fait rétrospectivement part de sa vie, Jan Wechsler nous révèle sa vie au jour le jour, augmentant le suspense d’une histoire qui frôle le roman noir. Une valise arrivée de Tel-Aviv, appartenant au narrateur sans qu’il s’en souvienne, déclenche un processus de recherche d’identité qui est des plus troublants. Qu’en est-il de cet homme né dans les années 1960 à l’Est de l’Allemagne dont il a de nombreux souvenirs très précis, mais qui, apparemment, n’ont rien à voir avec sa véritable identité ? En décalage avec son entourage qui a des informations sur lui, mais que lui-même ne reconnait pas comme faisant partie de sa vie, Jan Wechsler traverse un processus de réappropriation de son passé qui fait apparaître ses souvenirs les plus vivants comme une légende. Et ce Jan Wechsler qui a écrit un livre sur « l’affaire Minsky » et lui-même est bel et bien la même personne. Avec ce personnage, Benjamin Stein réactualise magistralement le thème du double. Son narrateur non fiable problématise les rapports entre réalité et fiction, le jeu avec des mondes possibles et la quête d’une identité rejetée. Et pour brouiller encore un peu plus ce jeu de pistes sur des identités multiples, l’auteur attribue quelques éléments de sa propre biographie d’Allemand de l’Est à son personnage Jan Wechsler, mais il s’agit justement de la partie « empruntée » de la biographie de ce dernier. Un livre à découvrir !

Allemagne 2009 : grand corps malade ? Le cinéma peut-il représenter la nation ? À propos du film collectif allemand Deutschland 09. Zur Lage der deutschen Nation Allemagne 09. Sur l’état de la nation allemande

Résumés en français, allemand, anglais

1. Le présent article « Allemagne 09. Pour un état de la nation allemande» propose de soumettre à l'analyse le film collectif réalisé par treize réalisateurs allemands issus d’horizons différents et chargés le temps d’un court-métrage de faire « un état de la nation allemande » vingt ans après la chute du mur. L’analyse du film permet d’appréhender la complexité de cette polyphonie de récits de la nation allemande et d’interroger plus généralement l’aptitude du cinéma à représenter la nation à l’écran.

2. Der hiesige Artikel « Deutschland 09. Zur Lage der deutschen Nation » versteht sich als Analyse des Kollektivfilmes von 13 deutschen Regisseuren mit unterschiedlichem Background, die in einem Kurzfilm ihre Vision von Deutschland zwanzig Jahre nach dem Mauerfall vorstellen.

Die Analyse ermöglicht es, die Komplexität der vielfältigen Visionen « einer deutschen Nation » zu erfassen und stellt die Frage, inwieweit das Medium Film fähig ist, die « Nation » darzustellen.

3. The article « Germany 09. Can cinema represent the nation?" aims to discuss a collective film shot by thirteen German filmmakers coming from different backgrounds. The filmmakers were asked to make a short film examining the state of the German nation twenty years after the fall of the Berlin wall. The analysis of their film allows to grasp the complexity inherent to the polyphonic narratives around the German nation and, more generally, to question cinema’s ability to represent the nation.

Les études germaniques en Asie, fer de lance de la première mondialisation.

Depuis un certain nombre d'années, les études germaniques sont marquées à leur tour par les promesses, les menaces et les stigmates de la mondialisation. Les situations face à ce nouvel état de fait varient d’un continent à l’autre, générant des audaces et des tentatives pour s’aventurer en terrain jusqu’alors inconnu par le truchement de la langue. Si la germanistique aux Etats-Unis a lentement glissé dans le giron des études européennes, il en va autrement en Asie du Sud-Est, où les traditions sont anciennes et ancrées dans un terreau historique quelque peu différent. Il est vrai que dans ce domaine, les linguistes ont sans doute un atout non négligeable sur d’autres disciplines comme l’histoire ou la philosophie dans la mesure où la médiation se fait par le point de convergence incontournable qu’est la langue allemande. Elle n’a pas encore rendu les armes, même si, comme nous le verrons dans ce cahier, elle subit, à l’instar de la matière sur l’ensemble de la planète, une érosion continue. Pourtant, l’espoir du renouvellement par la créativité et l’innovation n’est pas perdu.

Aborder les études germaniques en Asie signifie essayer de comprendre par quels canaux l’Allemagne s’inscrit dans cet espace en pleine mutation, puisque la hiérarchie des puissances en vient progressivement à changer. Le sujet a une certaine tradition, même si les spécialistes français ne s’en sont curieusement que rarement emparés. L’idée de la dynamique est ici essentielle, puisqu’elle suggère la plasticité des croisements pour étudier et analyser la production de configurations inédites dans l’interaction et la rencontre d’éléments épars nouveaux et plus anciens. Il s’agit d’appréhender les aspects inédits dans les thèmes évoqués, mais également le changement social et les transformations à travers le prisme choisi pour regarder ainsi cette part de la culture européenne en Asie .

Les études germaniques n’ont pas une surface lisse et homogène en Asie du Sud-Est, qui constitue elle-même un espace dense et hétérogène où les histoires s’entrecroisent profondément et divergent pourtant. Ainsi les deux grands rivaux chinois et japonais se sont-ils longtemps partagé successivement le pouvoir sur la Corée, ce qui n’est pas, comme il est souligné dans les diverses contributions, sans influence sur l’appréhension que cette dernière peut avoir des études germaniques. Outre les interdépendances spatiales, la chronologie joue aussi un rôle éminent dans les rapports avec l’Allemagne, fruits de la première mondialisation .

Le Japon est sans conteste le pays qui a pris le plus d’avance dans ses relations avec la grande puissance continentale européenne en en important de larges pans culturels et dans l’élaboration d’études germaniques dignes de ce nom, qui en sont le nécessaire soubassement. La première mondialisation de la fin du dix-neuvième siècle, qui mit aux prises les Etats-nations dans leur diversité, a eu pour effet de susciter de manière inédite un intérêt mutuel des deux puissances tardives l’une pour l’autre. Les premiers contacts entre les pays furent à l’image de tous les mouvements de rapprochement des Etats sur fond d’expansion commerciale qui ont eu lieu depuis, créant à la fois une unité globale sans précédent et une fragmentation sans égale. Les nations sont devenues à l’époque des produits de flux d’échanges, à la manière dont elles le sont également aujourd’hui.

Les apports de l’Allemagne au Japon ont été majeurs, notamment dans le cadre de la rénovation universitaire commencée à l’ère Meiji. Ils ont touché nombre de domaines essentiels, comme le droit, où les langues ont joué un rôle majeur, dans la mesure où le domaine juridique a fait avant tout l’objet d’un travail linguistique subtil. L’introduction précise de textes juridiques hétérogènes impliquait un double effort dans une société où le droit était mal perçu et sa pratique dévalorisée : outre l’aspect normatif, c’est-à-dire l’intrusion d’une conception sociétale étrangère à celle du lieu de réception dans lequel elle était pour ainsi dire implantée comme un corps étranger, elle sollicitait également un référencement linguistique qui devait lier les différents pays par-delà les décennies qui devaient suivre. La réception du droit occidental devint principalement incontournable dans l’emprunt fait par le Japon de la technique de codification, qui demandait une précision conceptuelle sans pareille. Dès 1869, on entreprit de traduire les codes français, avec toutes les difficultés que cela comportait, eu égard à l’absence de véritables juristes japonais et au manque d’équivalents dans les langues et concepts. L’année 1872 marqua l’amorce préparatoire d’une série de codes organisant le droit privé. Un code pénal et un code d’instruction criminelle furent promulgués en 1882 sur le modèle français, et en 1890 un code d’organisation judiciaire et un code de procédure civile sur le modèle allemand. Le code civil fut achevé en 1898, influencé par les travaux préparatoires au code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch). Le code de commerce suivit en 1899. Le droit public fut lui aussi réformé en profondeur d’une part par une série de lois (liberté des cultures (1871), liberté de vendre des terres (1872), nouvelle division du pays en département (ken) (1890), nouvelle organisation des communes (1888)) et d’autre part par l’octroi par l’empereur à ses sujets d’une nouvelle constitution (1889). Il s’ensuivit que jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale et même après, la langue allemande, plus encore que la langue française, fut enseignée comme matière obligatoire dans les facultés de droit pour permettre un accès à l’esprit des idées qui structuraient la société. Mais il suffit encore aujourd’hui de jeter un œil dans les revues de droit et de sciences politiques majeures au Japon comme Hogaku Kyokai Zassi ou Kokka Gakkai Zassi pour voir combien l’hommage rendu à de grandes figures européennes comme Durkheim, Fichte ou Humboldt restent pertinent dans le Japon du début du second millénaire, malgré les réformes sociétales imposées par les Américains après le conflit destructeur entre les deux grandes nations pour la prise de contrôle de l’Océan pacifique.

Mais il est un autre domaine qui a forgé les liens profonds au plan structurel entre l’Allemagne et le Japon dans la période des deux dernières décennies du dix-neuvième siècle, c’est celui de l’histoire. Prise dans une relation asymétrique puisque le modèle allemand valait comme référence pour l’ensemble de la discipline alors que le Japon tâtonnait dans ce domaine, l’introduction de la matrice allemande fut faite un an après la création de l’université impériale de Tokyo en 1886 . L’histoire suivit d’ailleurs le cheminement allemand, se séparant de la philologie pour devenir un domaine autonome et le socle du discours national qui allait marquer l’histoire du pays dans le premier vingtième siècle. Passant des traditions locales d’exploration du passé, qui ne semblaient plus avoir de prise pour expliquer le présent (on peut penser ici à Konakumura Kiyoroni (1821-1895) et à son école nativiste kokugayu), l’histoire fut littéralement confiée aux mains de l’historien Ludwig Riess, qui n’avait que 27 ans et avait été présenté comme un élève de Leopold von Ranke, malgré le fait qu’il n’avait jamais suivi ses cours. L’historien allemand contribua à la création d’une revue universitaire intitulée Shigaku zasshi sur le modèle de la fameuse Historische Zeitschrift et à une association d’historiens, à la manière dont il en existait tant dans l’Allemagne de la fin du dix-neuvième siècle. Bien sûr, il n’y eut pas de rupture totale avec l’historiographie telle que la concevaient les Japonais, mais un passage progressif des différents spécialistes de la discipline dans la faculté nouvellement créée. Ils se plièrent peu à peu à la méthode venue du lointain continent et essaimèrent ensuite dans l’ensemble de l’archipel. Ainsi l’université impériale de Kyoto, fondée en 1897, ouvrit un département d’histoire en 1907 où certains étudiants de L. Riess comme Uchida Ginzo, Miura Hiroyuki ou Yano Niichi institutionnalisèrent la discipline. Dans chaque nouvelle université créée, et il y en eut quarante-neuf jusqu’en 1945, le nouvel historien était issu de l’école de Tokyo. A travers l’arrivée et la présence des historiens allemands dans le pays du Soleil levant, ce fut l’historiographie japonaise qui fut transformée, mais également, comme le dit bien Christoph Conrad, l’histoire du Japon. L’historicisation européenne du Japon se fit notamment par démarcation avec l’histoire chinoise, considéré comme archaïque. Le découpage chronologique imposé par les Européens eut néanmoins du mal à s’imposer, notamment en ce qui concerne le Moyen Age.

Si les études germaniques en elles-mêmes ont du mal à se projeter dans l’avenir, comme le signale Thomas Pekar dans son article sur l’actualité de la discipline dans les universités japonaises, il n’en va pas moins que les traces de ce passé germanophone restent extrêmement présentes dans le Japon contemporain. Peut-être les germanistes, dont la flexibilité ne fait aucun doute, devront-ils concevoir d’autres types de cursus à la manière dont certains pays européens et les Etats-Unis ont dû le faire pour s’adapter à la nouvelle donne universitaire imposée par la mondialisation. Les articles de Hatsuki Yanagihara sur une comparaison des historiographies à propos de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et au Japon et de Haruko Suto sur la présence obsédante de Hiroshima dans l’œuvre d’Elias Canetti démontrent bien combien la référence reste lourde dans les approches et les représentations insulaires, malgré l’imprégnation anglo-saxonne de l’après-guerre.

La Corée du Sud présente quant à elle un profil quelque peu différent, puisque les études germaniques y sont très liées au souvenir de l’occupation japonaise. La Corée n’était pas inconnue des Allemands, comme le prouve, certes succinctement, le journal de Goethe daté du 7 juillet 1818 . La référence est liée à une lecture d’un récit de voyage d’un officier de marine anglais du nom de Basil Hall . La description que fait le Britannique du pays n’est toutefois pas très positive. À la même époque, un grand savant et poète coréen du nom de Jeong Dasan (1762-1836) soulignait quant à lui la nécessité pour le pays, en citant Goethe, de s’ouvrir le plus possible à l’Occident pour contrer les aspirations coloniales de ses grands voisins . Pourtant, l’occidenta-lisation vint de l’occupation japonaise et de son empereur, qui mirent fin à deux mille ans d’histoire relativement autonome, malgré les liens forts qui avaient existé entre le pays des trois royaumes et la Chine à travers la dynastie des Ching. Le Japon occupa la Corée de 1910 à 1945 et apporta avec lui une image éminemment positive de l’Allemagne et des Allemands. Comme Jeang-Yean Goak le rappelle dans son article, les liens diplomatiques existaient déjà entre la Corée et l’Allemagne, mais furent renforcés par cet épisode historique. Les Japonais tenaient en haute estime leurs alliés occidentaux, surtout dans les années 1920 et 1930. Les Coréens quant à eux préféraient l’original à la copie, même si, malgré leur brutalité, les occupants avaient constitué un trait d’union important vers l’aire germanophone. C’est ainsi que certains jeunes gens doués voulaient faire des études germaniques. Le poète Bak Yeong-Cheol (1904-1938) par exemple partit dans sa jeunesse pour Tokyo où il étudia l’allemand . Mais au bout d’un an, il dut rentrer en Corée pour des raisons familiales, écrivit ensuite des poèmes et fit paraître une revue littéraire. En 1932, l’année de l’anniversaire de Goethe, Bak Yeong-Cheol publia dans le numéro de mars de sa revue un numéro spécial sur le héraut de Weimar, encore presque inconnu aux confins de l’Asie du Sud-Est. Le poète rédigea lui-même la plus grande partie de ses contributions : il traduisit huit poèmes, fit également paraître une nouvelle version raccourcie du livre Les souffrances du jeune Werther et donna une chronologie précise de la vie et de l’œuvre l’écrivain allemand, qui n’existait pas encore dans la langue du pays du matin calme. Toutefois, son approche était encore conditionnée par l’influence japonaise puisqu’il traduisit « souffrances » par le mot emprunté à la langue de l’occupant qui s’apparentait plutôt à « soucis » ou « tristesse », ramenant le roman à une simple histoire d’amour.

Après la libération de 1945, beaucoup de jeunes gens continuèrent à vouloir prolonger la tradition dans la nouvelle république dont l’existence avait été institutionnalisée en 1948. La discipline possédait en effet un réel prestige et symbolisait surtout, sur fond d’histoire coloniale, l’approche la plus traditionnelle et la plus familière vers le monde occidental. En s’adonnant ainsi aux littératures européennes et américaine, les Coréens voulaient vraisemblablement conjurer le sort, en se rapprochant d’alliés dont ils pensaient, à tort ou à raison, qu’ils auraient pu vraisemblablement leur éviter l’humiliation de leur soumission. Pourtant, cet intérêt pour l’Allemagne et ce rapprochement avec la culture germanophone ne pouvaient toutefois pas faire oublier que le siècle américain et la domination de la langue anglaise pointaient à l’horizon, bien établis qu’ils étaient partout ailleurs. Malgré tout, la première génération de Coréens ne dérogea pas à son idéal. Dans son intéressant article, Mi-Hyun Ahn nous fait comprendre la manière dont la traduction de la littérature allemande et par-delà germanophone a accompagné le mouvement de modernisation d’un pays qui est devenu l’une des premières économies du monde et combien elle reste une alternative accessible à ceux qui préfèrent voir le monde occidental dans sa pluralité.

Pour ce qui concerne la Chine, l’histoire des liens avec l’Occident et notamment avec l’Allemagne est sans doute quelque peu différente. Ils ne peuvent se comprendre sans une mise en perspective du rapport du pays à l’Europe en ce qui concerne l’appropriation des savoirs, dont l’Allemagne ne constitue qu’une infime partie. Il circulait en effet dans la Chine des années 1890, qui avait perdu de sa splendeur d’antan, la rumeur selon laquelle les sciences occidentales étaient originaires de l’Empire du milieu . On racontait que les Chinois les avaient exportées en Occident ou bien encore que les Occidentaux les avaient volées aux Chinois. La période était naturellement difficile pour la fierté nationale de grandes parties de l’élite chinoise après la modernisation du Japon très avancée vers 1895. La légende allait se répandre comme une traînée de poudre et s’étendre à tous les domaines de la science occidentale, y compris aux sciences humaines et sociales. La double référence était limpide et se faisait par rapport à l’Occident et au Japon voisin, qui en était devenu pour ainsi dire le passeur en Orient.

Ainsi, le penseur Mo Di (480-390 avant Jésus-Christ) devint-il un point de référence incontournable et un exemple paradigmatique de l’ambiguïté ainsi constituée. Son enseignement altruiste, sa simplicité, son respect des divinités et l’enseignement d’un certain utilitarisme, auxquels s’ajoutait l’histoire de la transmission cryptée de son savoir, semblaient à beaucoup d’autochtones montrer d’évidentes analogies avec les enseignements venus d’Occident. Huang Zunxian (1848-1905), qui était le principal informateur chinois dans son propre pays à propos des réformes de l’ère Meiji au Japon, affirme dans sa monographie sur l’État japonais (qu’il avait écrite dès 1887, mais qui parut en 1895) que des élèves de Mo Di étaient partis en Occident pour promouvoir le droit à l’auto-détermination des peuples, l’amour du prochain, le respect des dieux et qu’ils y avaient affiné les savoirs qui étaient déjà présents. Mais présenter Mo Di comme le père spirituel de l’Occident était une arme à double tranchant car ses enseignements avaient toujours eu un arrière-goût hérétique et se situaient par conséquent en marge des épistémologies traditionnelles très hiérarchisées sur lesquelles s’appuyait la science chinoise.

Wang Kaiyun, un conservateur modéré, qui défendait le point de vue le plus usuel et s’opposait à toute transformation des institutions, remarquait lapidairement dans son commentaire sur Mo Di que si Jésus et Bouddha étaient honorés de façon erronée comme des saints, on le devait notamment au penseur chinois qui aurait dû pourtant être le porteur univoque d’une certaine vision chinoise du monde.

Si la technique et les savoirs occidentaux ne représentent rien d’autre qu’une amélioration de connaissances transmises par les Chinois, alors la Chine a également un droit légitime à ses yeux de se les approprier. La germanistique chinoise telle qu’elle se présente dans les congrès asiatiques garde un côté très pragmatique dans son appréhension de la discipline, en faisant presque une science appliquée, tant du point de vue de son utilisation que de son approche idéologique, à la manière dont le décrit Zhao Leilian dans son article sur l’histoire de la réception de la littérature germanophone dans son pays.

La question se pose de savoir donc ce qui pouvait encore rester substantiellement chinois en 1898 de sorte qu’on aurait pu parler de noyau culturel, eu égard aux évolutions du reste de l’Asie. Ce qui a commencé est l’histoire de la déperdition de la modernité chinoise et de la culture qu’elle avait engendrée. Vers 1911, c’est-à-dire vers la fin de l’empire, des réformes importantes avaient été décidées pour faire de la Chine un État moderne et les jalons les plus importants pour traduire linguistiquement et conceptuellement la pédagogie, la littérature et la philosophie occidentale, et parmi elles en premier lieu la culture germanophone, semblaient avoir été posés. La science et la technique avait été quant à elles depuis longtemps imposées à la Chine. Elles passaient également partiellement par la médiation allemande comme partie du continent européen.

Même si l’histoire de la Chine et de ses rapports avec l’Allemagne diffère profondément des modèles japonais et coréen précédemment évoqués, il n’en reste pas moins que les germanistes chinois, japonais et coréens ont appris depuis deux décennies sous le dénominateur commun que sont la langue allemande et la culture germanophone qu’ils sont en tant que germanistes liés à une communauté de destin, avec l’Allemagne, l’Autriche ou la Suisse d’abord, mais aussi entre eux. Lors des congrès réunissant régulièrement les membres des différents pays tous les trois ans, on s’aperçoit que l’allemand joue un trait d’union important pour l’entente continentale. A Kanasawa en 2008, plusieurs chaînes de télévision avaient couvert l’événement, ce qui peut paraître incongru à tout européen enseignant la discipline. D’autres germanistes venus de Taïwan, de Thaïlande ou encore d’Inde se sont d’ailleurs joints aux précédents, même si leur présence est encore timide. Cela signifie simplement que les études germaniques en Asie peuvent avoir, outre celles que connaît la discipline partout dans le monde, des problématiques qui lui sont propres et que le « désavantage de l’éloignement intellectuel et spatial » peut se transformer en « un avantage propre » s’il se mue en questionnements singuliers qui peuvent enrichir l’ensemble de la discipline en lui désignant des voies différentes et originales pour ouvrir des pistes inédites et féconder de nouveaux croisements. Les articles présentés ici témoignent de ces interrogations.

Il semblerait toutefois que la communauté internationale en ait pris conscience puisque le Congrès international des germanistes qui avait eu lieu à Tokyo en 1990 avait connu un franc succès sur le thème de la rencontre avec l’étranger et de ses frontières, de ses traditions et des possibilités de comparaison qu’elle offre. Il avait été un gage de reconnaissance d’un long compagnonnage, parfois trop discret, de l’Asie dans le paysage des études germaniques. Le nombre de participants venus de tous les horizons d’Extrême-Orient au Congrès de l’IVG cet été à Varsovie semble confirmer une tendance perceptible et souhaitée.

La revue Allemagne d’aujourd’hui se devait de se poser la question. Il faut sans doute considérer cet essai comme une ouverture vers l’Asie, mais aussi une invitation à s’interroger sur la manière dont on appréhende la germanistique sur d’autres continents dans toutes ses facettes. Loin d’avoir épuisé son rôle et malgré les augures parfois funestes qu’elle peut laisser percevoir à travers les yeux de ses lointains zélateurs, la discipline semble vouloir se renouveler pour reprendre son chemin de trait d’union entre les continents. Eu égard au rôle de l’Allemagne dans le grand basculement du monde auquel nous assistons, il convient d’en écouter les bruissements et de savoir en tirer les conclusions qui s’imposent pour les échanges continentaux à venir.

J.-L. Georget