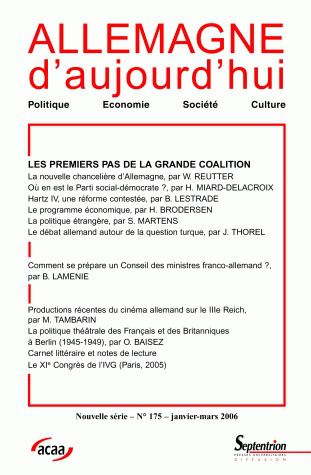

Allemagne d'aujourd'hui, n°175/janvier - mars 2006

Les premiers pas dela grande coalition

First Edition

Specifications

- Publisher

- Presses Universitaires du Septentrion

- Imprint

- Association pour la Connaissance de l'Allemagne d'Aujourd'hui

- Title Part

-

Numéro 175

- Journal

- Allemagne d'aujourd'hui | n° 175

- ISSN

- 00025712

- Language

- French

- Publisher Category

- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations > Germanic and Scandinavian countries

- Publisher Category

- Septentrion Catalogue > Humanities and other civilisations

- Title First Published

- 25 May 2006

Paperback

- Publication Date

- 25 May 2006

- ISBN-13

- 9782859399559

- Code

- 1000

- Weight

- 214 grams

- List Price

- 11.00 €

- ONIX XML

- Version 2.1, Version 3

Google Book Preview

Contents

Les premiers pas de la Grande coalition

Jérôme Vaillant

« Oser plus de liberté » La nouvelle chancelière d'Allemagne

W. Reutter

Où en est le parti social-démocrate ?

H. Miard-Delacroix

Hartz IV - Une réforme contestée

Brigitte Lestrade

Un programme économique entre pansements et vraies réformes

H. Brodersen

Quelle continuité pour la politique étrangère de la Grande coalition ? S. Martens

Le débat allemand autour de la question turque J. Thorel

Comment se prépare un conseil des ministres franco-allemand ?

B. Lamenie

Vie culturelle

Des films qui font l’histoire ? De quelques productions récentes du cinéma allemand sur le IIIe Reich M. Tambarin

La politique culturelle des Français et des Britanniques en matière de théâtre, berlin 1945-1949 O. Baisez

Carnet littéraire

C. Simonin

Le XIe Congrès de l’Asocciation internationale/Internationale Vereinigung für Germanistik, Paris (26.08-3.09 2005)

J.-M. Valentin, J.-F. Candoni, R. Perlwitz, S. Pesnel, E. Rothmund

Les notes de lecture J.C. François

Comptes rendus

Excerpt

Les premiers pas de la Grande coalition

Vie politique, économique et sociale

Les premiers pas de la Grande coalition

Dossier réuni par J. Vaillant

Après celui consacré aux élections du 18 septembre 2005 et à la mise en place de la Grande coalition (AA, No. 174), ce nouveau dossier tente une première approche de la politique que celle-ci a engagée au cours de ses cent premiers jours. Fin février 2006, la Grande coalition profitait aux chrétiens-démocrates qui auraient fait nettement mieux que les sociaux-démocrates s'il y avaient eu des élections : 42 % contre 31 % au SPD, les Verts obtenant 9 % des intentions de vote, le FDP, 8 % et le Parti de gauche, 7 % (ARD-Trend, 24.02.06). Les électeurs jugent la CDU/CSU largement plus compétente que le SPD en politique économique et en politique étrangère, ils la jugent même davantage en mesure de créer des emplois, ils ne jugent le SPD plus compétent qu’en matière d’ « équité sociale » (Infratest dimap, 31.01.06). Ils confirment ainsi le message qu’ils ont envoyé aux partis en septembre dernier. Le succès actuel des chrétiens-démocrates tient pour beaucoup au sans fautes de la chancelière qui a su, par son sympathique franc-parler et un comportement sans artifices, animer, parfois au grand dam des professionnels, la scène internationale et redonner confiance à des Allemands dans le doute ! Alors que pendant la coalition SPD/Verts, les Allemands avaient de la situation de leur pays une perception moins favorable que celle-ci n’était en réalité, c’est aujourd’hui l’inverse qui se produit ! A croire que « l’effet Merkel » les conduits à oblitérer les difficultés du pays : avec 1,45 billion€, la dette publique dépasse, en effet, des records jamais atteints et pour la cinquième année consécutive, le nouveau déficit annuel de l’Etat restera supérieur aux 3 % du BIP tandis que la dette cumulée est en voie de dépasser les 60 % de ce même BIP, seuils fixés par le pacte européen de stabilité. Même la grève des services publics, la première depuis des années, semble ne pas avoir entamé ce renouveau d’optimisme. Aussi bien, un chacun de penser, sans trop y croire : « Pourvu que ça dure ! »

L’article de J. Vaillant sur le nouveau parti de gauche, Linkspartei/PDS, est reporté au prochain numéro, après les élections régionales du 26 mars en Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Saxe-Anhalt. Il convient également de prendre du recul par rapport à un parti peu homogène, qui a du mal à trouver la voie de son unité. Au point que la WASG berlinoise a décidé fin février de se présenter aux élections régionales de septembre à Berlin contre Die Linkspartei/PDS, ce qui pourrait coûter à ce nouveau parti de gauche son statut de groupe parlementaire au Bundestag, les deux composantes d’un même parti ne pouvant se présenter sur des listes adverses à des élections. C’est surtout à l’est que la WASG, soucieuse de son autonomie, refuse de faire cause commune avec un parti qui, à ses yeux, ne sert que les intérêts du PDS.

« Oser plus de liberté » La nouvelle chancelière d’Allemagne

Werner REUTTER

"Oser plus de liberté?" La nouvelle chancelière d'Allemagne

Résumé :

Dans sa première déclaration de politique générale A. Merkel a proposé de compléter la fameuse phrase de Willy Brandt : "Nous voulons oser plus de démocratie", par : "Osons plus de liberté !". En prenant la liberté comme leitmotiv de sa politique A. Merkel indique en même temps qu'un lien fort relie la révolution en Allemagne de l'Est et sa vie politique. Précisément parce qu’en 1989/90, quand le peuple de RDA a conquis sa liberté, la vie d'Angela Merkel en a été bouleversée, elle est alors entrée en politique. C'est à cause de et après la chute du mur de Berlin que le "destin national" d’A. Merkel a commencé à prendre forme. On peut même dire que celle-ci est en train de vivre sa troisième vie : la première s'est passée avant la révolution de 1989, la seconde s'est déroulée entre le 9 novembre 1989 et le le jour où elle a été élue chancelière, le 22 novembre 2005, ce jour-là, a commencé sa troisième vie.

Abstract:

In her first inaugural speech A. Merkel proposed to have the famous saying of Willy Brandt: "We want to venture more democracy" completed by “We are to dare more freedom!”. By using liberty as a sort of leitmotiv for her politics, A. Merkel assumes at the same time a strong link between the revolution in East Germany and her political life. Rightfully, because in 1989/90, when the people in East Germany conquered its liberty, the life of Angela Merkel was turned upside down as well: she entered politics. It is, hence, due to and after the fall of the wall that the “national destiny” of Angela Mekrel took shape. It could even be said that Angela Merkel is living her third life: the first took place before the revolution, the second unfolded between 9 November 1989 and 22 November 2005, the day when she was elected as first female chancelor. At that very same day, she began her third life.

Zusammenfassung:

In ihrer ersten Regierungserklärung rief A. Merkel dazu auf, Willy Brandts berühmte Forderung : « Mehr Demokratie wagen » zu ergänzen und zu komplettieren mit: « Mehr Freiheit wagen !». Mit dem Leitmotiv der Freiheit wollte Angela Merkel nicht nur die grundlegende Richtung ihrer zukünftige Politik charakterisieren, sondern sie wollte auch darauf hinweisen, daß zwischen der Revolution von 1989/90 und ihrem politischen Leben eine enge Verbindung existiert. Durchaus zu Recht : Denn 1989/90, als das ostdeutsche Volk seine Freiheit eroberte, änderte sich auch das Leben von Angela Merkel grundlegend : Sie fing an, Politik zu machen. Die « nationale Bestimmung » Angela Merkels entfaltete sich daher aufgrund und nach dem Fall der Mauer, man kan sogar sagen, dass Angela Merkel bisher drei Leben lebte: das erste fand statt vor der Revolution, das zweite zwischen dem 9. November 1989 und dem 22. November 2005, dem Tag als sie zur Kanzlerin gewählt wurde. An diesem Tag begann auch ihr drittes Leben.

Hartz IV - Une réforme contestée

La réforme des revenus de substitution versés aux chômeurs de longue durée et aux bénéficiaires de l'aide sociale aptes au travail, communément appelée Hartz IV, est la cible de nombreuses critiques. Elle était initialement conçue pour freiner les dépenses liées à l’augmentation du nombre de chômeurs en ramenant l’allocation chômage II nouvellement créée au niveau de l’aide sociale, pour simplifier le fonctionnement de l’administration compétente et pour obliger les chômeurs de longue durée à accepter des emplois éloignés de leurs compétences et de leur revenu antérieur. Or, les dépenses explosent, le traitement administratif des dossiers est loin d’être satisfaisant et le chômage ne diminue pas. Après une présentation détaillée des dispositions de la loi Hartz IV et de ses failles, cette contribution analyse les erreurs dans la construction et l’application de la réforme, non sans mentionner les tentatives du nouveau gouvernement désireux de réformer la réforme.

Das Gesetz Hartz IV, bei dem die Reform der Lohnersatzleistungen für Langzeitarbeitslose und arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger im Mittelpunkt steht, sieht sich harscher Kritik ausgesetzt. Ursprünglich war es dazu bestimmt, die mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit verbundene Erhöhung der Sozialausgaben zu bremsen, indem das neu geschaffene Arbeitslosengeld II auf die Höhe der Sozialhilfe herunterstuft wurde, die Verwaltungsarbeit zu vereinfachen und die Langzeitarbeitslosen dazu zu bringen, auch einfachere und weniger gut entlohnte Stellen anzunehmen. Im Ergebnis muss man jedoch feststellen, dass die Sozialausgaben explodieren, die neu geschaffenen Verwaltungsstellen, zumindest anfänglich, kaum in der Lage waren, die Reform umzusetzen, und dass die Arbeitslosenzahlen nicht zurückgehen. Nach einer ausführlichen Darstellung der Bestimmungen der Reform und der damit verbundenen Probleme analysiert dieser Beitrag die Fehler in dem Aufbau und der Anwendung von Hartz IV, verbunden mit dem Hinweis auf die Bemühungen der neuen Regierung, die Reform zu reformieren.

The latest reform of unemployment benefits for long-term unemployed people and welfare recipients able to work, called Hartz IV, is harshly criticised. Initially it had three objectives: to check the increase of social expenses linked to the rise of unemployment by lowering the level of unemployment benefits, to simplify the administration of the newly created unemployment benefits and to convince the long-term unemployed to accept also simpler and less well paid jobs. But as a result of this reform, it appears that expenses for unemployment benefits are exploding, that the new administration in charge is largely unable to manage the processing of the files and that the number of jobless people does not decrease. After a detailed presentation of the new law’s clauses and its weaknesses, this paper analyses the mistakes in the structure and the implementation of the reform. Mention will also be made of the new governement’s efforts to reform the reform.

Un programme économique entre pansements et vraies réformes

Hat die im Herbst 2005 gebildete Große Koalition die Grundlage für eine neue Wirtschaftspolitik geschaffen, eine Wirtschaftspolitik, die Deutschland von seiner anhaltenden Wachstumsschwäche befreien kann? Dieser Artikel analysiert die von Angela Merkel angekündigte „Politik der kleinen Schritte in die richtige Richtung" als den Versuch, Ruhe in die Debatte nach dem Scheitern der „Schröder-Methode“ zu bringen und gleichzeitig die Voraussetzungen zu schaffen für eine Wiederaufnahme des in der Agenda 2010 von G. Schröder skizzierten Reformprozesses. Dabei greift die neue Regierung - jedenfalls partiell - auf eine überraschende Kombination der Rezepte von Keynes und Brüning zurück.

L'avènement de la Grande Coalition en automne 2005, a-t-il changé la donne pour la politique économique en Allemagne ? Cette politique sera-t-elle en mesure de libérer le pays de sa tendance à la « croissance molle » ? L’article analyse la « politique des petits pas dans la bonne direction » annoncée par Angela Merkel comme une tentative de calmer le débat après l’échec de la « méthode Schröder » tout en jetant les bases pour une reprise du processus de réformes dessiné par G. Schröder dans son Agenda 2010. Pour réaliser cette prouesse, le nouveau gouvernement a recours à une combinaison inédite de recettes venant de Keynes et de Brüning.

Has the new Grand Coalition, formed at the end of 2005, created the preconditions for a new economic policy, a policy designed to enhance economic growth in Germany ? This article analyses the “politics of small steps in the good direction", announced by Angela Merkel, as a trial to calm down the debate after the collapse of the “Schröder method” and at the same time to establish the preconditions for a new attempt for reforms inspired by G. Schröder in his “Reform Agenda 2010”. To achieve this the new government will dare in a yet unknown way a quite surprising combination of economic policies inspired by Keynes and Brüning.

Comment se prépare un conseil des ministres franco-allemand ?

Résumé :

Parmi les innovations proposées par la déclaration du 40ème anniversaire du Traité de l'Elysée, le conseil des ministres bilatéral se substitue désormais au traditionnel sommet qui réunissait les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les principaux ministères concernés par cette coopération. Cet article se propose de montrer les principales étapes de la coordination menée, en amont du Conseil des ministres, côté français, par la mission franco-allemande du ministère des Affaires étrangères, tout en faisant état du degré d’implication des autres ministères dans ce processus. Il prend appui sur une observation participante effectuée au Quai d’Orsay lors de la préparation du 5ème Conseil des ministres franco-allemand qui s’est déroulé à Paris le 26 Avril dernier.

Content

Amongst the innovations suggested by the declaration of the 40th birthday of the Elysée Treaty, the bilateral Council of Ministers replaces now the traditional summit which gathered the Heads of State and government as well as the principal ministries concerned with this co-operation. This article attempts to highlight the principal stages of the coordination lead in France, by the "Mission franco-allemande" of the French Foreign Office upstream of the Council of Ministers, while making state of the degree of implication of the other Offices in this process. It leans on a ethnographic observation carried out at the ”Quai d’Orsay” during the preparation of the 5th Council of Ministers Franco-German which took place in Paris on April 26th 2005.

Zusammenfassung

Unter den Innovationen, die am 40.Jahrestag des Elysée-Vertrag vorgeschlagen wurden, ersetzt der bilaterale Ministerrat die traditionellen Gipfel, die die Staats- und Regierungschefs sowie die wichtigsten Minister zusammenbrachte. Dieser Beitrag behandelt die Hauptetappen der französischen Koordinierung, die von der Mission franco-allemande des Außenministeriums vor dem Ministerrat wahrgenommen wird, damit wird die Wirkung der beteiligten Ministerien verdeutlicht. Er stützt sich auf eine ethnographische Beobachtung, die am “Quai d’Orsay” bei der Vorbereitung des 5. deutsch-französisches Ministerrats durchgeführt wurde. Dieser Rat hat in Paris am 26. April 2005 stattgefunden.

Carnet littéraire

La vie normale selon Wellershoff

La vie, la vie banale, telle que nous la connaissons tous, avec ses arrangements, sa part de rêve, ses élans, ses lâchetés, c'est le sujet du dernier livre de Dieter Wellershoff, un recueil de dix nouvelles, modestement intitulé Das normale Leben. Sans doute est-ce le privilège de la notoriété et du grand âge - l’auteur a tout juste 80 ans - que de pouvoir afficher ainsi son mépris du sensationnel et de tout ce qui pourrait appâter le lecteur. Né dans les environs de Cologne en 1925, Dieter Wellershoff a combattu tout jeune pendant la seconde guerre mondiale qu’il a vécue, dit-il, dans une sorte de brouillard. Tout en poursuivant une carrière d’écrivain, il a travaillé longtemps, de 1959 jusqu’en 1980, pour les éditions Kiepenheur & Witsch installées à Cologne. Auteur reconnu de romans, de nouvelles et de brillants essais consacrés à la littérature, il a connu l’apogée de son succès avec la publication, il y a cinq ans, de son roman Der Liebeswunsch, unanimement salué par la critique comme son chef-d’œuvre, et dont la version filmée sortira cette année. C’était, racontée sur un rythme haletant, l’histoire d’un chassé-croisé entre deux couples, qui se terminait tragiquement.

L’univers romanesque de Dieter Wellershoff laisse peu de place à l’optimisme. Marqué comme toute sa génération par l’expérience de la guerre et du nazisme, l’auteur débutant s’est désintéressé des valeurs collectives pour se tourner vers ce qu’il considère comme l’essentiel, la vie des individus, la manière dont ceux-ci, pris entre leurs passions, leurs aspirations et les exigences de la survie sociale, agencent leur destinée autour d’une vie amoureuse qui n’est souvent qu’un pis-aller. Depuis quarante ans il scrute avec minutie la part d’échec ou de réalisation individuelle que renferment les multiples combinaisons amoureuses dans leur dimension affective, érotique, sexuelle. Ce nouveau recueil de nouvelles fait évoluer devant nous des personnages ordinaires, hommes ou femmes, englués dans la banalité du quotidien, dans une routine qu’ils ressentent plus ou moins. Avec subtilité, l’auteur saisit dans ces parcours tracés un moment où tout, pourtant, pourrait basculer, sans que la chance offerte pour autant soit saisie. Ainsi, la nouvelle qui inaugure le recueil (« Graffito ») nous montre une étudiante en arts plastiques vivant une liaison précaire avec un homme marié, riche, influent, autoritaire, qui lui assure une sécurité matérielle. Alors qu’elle repousse les avances d’un jeune homme timide, introverti, mais déterminé dans l’amour qu’il lui porte, la jeune femme comprend sous l’effet de la tension qui s’est instaurée entre eux qu’elle s’est enfermée dans une situation fausse. Le garçon, découragé, disparaissant au moment même où il commence à exister pour elle, elle enterre cet épisode comme s’il ne s’était rien passé, alors qu’elle en sait un peu plus sur elle-même.

Ce sont souvent les femmes qui sont prises en étau entre les conventions sociales et leur soif d’authenticité. Dans « In der Oper », une épouse dépressive assiste aux côtés de son mari à la représentation d’un opéra russe, une histoire d’adultère qui tourne mal, et revit sa liaison récente avec un homme marié, lui aussi, dans laquelle elle s’était lancée à corps perdu pour échapper au marasme dans lequel elle s’enfonçait. Un hasard malheureux voulant qu’elle aperçoive à l’entracte son ancien amant en compagnie de sa femme, elle prie son mari de la raccompagner. Celui-ci, qui avait espéré que cette soirée pourrait les rapprocher, retrouve alors sa dureté et sa froideur coutumières et réinstaure entre eux le silence qui les séparait : « Il mit le moteur en route, s’arrêta devant la barrière, abaissa la vitre et glissa le ticket dans l’appareil automatique. Devant eux, la barrière se leva. Tout fonctionnait normalement. Tout était comme d’habitude. Lentement, la voiture monta le long de la rampe. Puis, dehors, ce fut la ville, les enseignes lumineuses, la circulation. Et le silence, comme un couperet qui s’abattait ». Les constats ne sont pas toujours aussi noirs, et l’auteur parfois laisse planer le doute. Dans « Das Verschwinden », la jeune Béa, qui cherche à se faire un nom dans le monde des lettres en publiant des poèmes, est arrachée à sa vie de routine et de labeur solitaire par un couple d’âge mûr qui fait irruption dans sa vie. Elle subit l’ascendant de l’épouse, une femme impérieuse qui l’entraîne dans une aventure amoureuse dont on ne sait à la fin si elle sera sans suite ou si elle ne va pas inaugurer un tournant dans la vie étriquée de la jeune femme. Le protagoniste de « Das normale Leben », un écrivain âgé qui vit retiré sur les bords de la mer Baltique est, lui, victime d’un léger infarctus qui l’amène à reconsidérer sa vie. Après une dernière rencontre amoureuse, des retrouvailles avec sa dernière amie venue lui annoncer qu’elle allait se marier, il se retrouve seul, mais détaché de tout et habité par une certaine sérénité.

Cette sérénité, l’auteur à coup sûr la partage. Ces histoires remplies d’échecs, de solutions bancales, de désirs inassouvis ne font pas de ce livre un livre désespéré. D. Wellershoff jette un regard à la fois cruel et indulgent sur les animaux humains que nous sommes. Il ne juge pas ses personnages, il les observe comme il observerait un ballet d’insectes, décrit leurs cheminements et leurs drames intérieurs avec une précision scientifique, il analyse, dissèque, met à jour les conflits, les contradictions avec la patience d’un entomologiste – rappelons qu’il fut dans sa jeunesse l’auteur d’une thèse sur Gottfried Benn dont, avec sa femme, Maria, née von Thadden, il a édité les œuvres complètes. Arrivé au sommet de son art, il dessine ses caractères d’une main sûre, retrace à partir de plans successifs l’histoire des couples qu’il met en scène en les insérant dans une situation quotidienne, une ambiance, un décor particulier, et manie avec virtuosité la langue allemande dans un style à l’élégance classique. Un beau livre donc, qui tient le lecteur en haleine – Wellershoff a aussi écrit des romans policiers - et lui délivre une sagesse douce-amère en affirmant sans grands effets, comme s’il s’agissait du miel de la vie, qu’il n’y a d’autre valeur que la vie justement et qu’il faut l’accepter telle qu’elle est. Comme le dit cette citation de John Cage, que l’auteur a mise en exergue de son livre autobiographique Die Arbeit des Lebens (1986), « il n’y a pas moyen d’échapper à la vie ».

Uwe Timm, le frère et l’ami

Né en 1940, Uwe Timm a gardé de la guerre quelques images seulement, comme celle de ces flammes tourbillonnant dans les airs lors du bombardement, le 25 juillet 1943, de Hambourg, sa ville natale. Dans Am Beispiel meines Bruders, paru en 2003, l’auteur aujourd’hui âgé de 65 ans, est revenu sur cette page douloureuse de l’histoire familiale. Uwe Timm évoque dans ce livre sensible le souvenir d’un frère qu’il n’a guère connu, engagé volontaire dans les SS et mort à l’âge de dix-neuf ans dans un hôpital d’Ukraine, après avoir été amputé des deux jambes. Lui-même a grandi à l’ombre de ce frère absent, devenu une légende et sans cesse évoqué dans les conversations familiales à travers des comparaisons établies par le père, des récits, toujours les mêmes, destinés à apprivoiser l’horreur de cette mort atroce. Un frère parfait « qui ne mentait pas, qui ne pleurait pas, courageux, obéissant, un exemple. » L’auteur a mis du temps à écrire ce livre où il exorcise l’existence de ce frère écrasant dont il lui arrive de rêver, tout en brisant les tabous instaurés par sa famille dont il est aujourd’hui le dernier survivant. Il réfléchit sur lui-même en montrant combien la mort de l’aîné, le fils chéri du père, a pesé dans son histoire personnelle, mais se penche aussi avec une émotion contenue sur le sort du jeune homme victime des valeurs absurdes transmises par le père et des injonctions d’un régime barbare.

En s’appuyant sur des photos, des témoignages, des lettres, des pages de journal qui font défiler en raccourci toute l’histoire allemande du vingtième siècle, Uwe Timm retrace l’histoire d’une famille allemande banale, « normale », sous le troisième Reich d’abord, puis dans les premières années de la République fédérale. Au centre, le père, intelligent mais sans formation, dominateur, hâbleur, un aventurier qui finira par devenir fourreur, un métier qu’il n’aime pas, et terminera ses jours à moitié alcoolique ; à ses côtés, la mère, aimante mais inconditionnelle dans le soutien qu’elle apporte au mari, la soeur aînée, inexistante aux yeux du père, l’auteur lui-même enfin, buté, muré dans son silence, réfractaire à l’autorité d’un père dont il perçoit les limites, les valeurs d’honneur et de virilité dont celui-ci se targue étant, aux yeux du fils qui grandit dans l’Allemagne des années 50 et regarde vers l’Amérique, des valeurs périmées. Au-delà de cette histoire familiale racontée, non pas de façon linéaire, mais par fragments, par recoupements, pour en faire ressortir la complexité, le livre, construit comme une enquête, propose une réflexion grave et courageuse sur le nazisme et l’histoire allemande, sur ce qui a conduit des gens ordinaires à se comporter en bourreaux, à exécuter froidement les ordres les plus barbares. Timm s’appuie pour étayer sa réflexion sur le journal de guerre de son frère et sur ses lettres du front. Il s’est documenté sur la période en consultant des livres, des archives, il a lu les livres de Primo Levi, Jorge Semprun, le livre de Jean Améry sur les camps de concentration, le livre de Christopher Browning Ganz normale Männer. Un questionnement sur fond de désespoir, puisqu’il se clôt sur une note d’espoir un peu forcé, Uwe Timm citant cette phrase énigmatique par laquelle son frère met subitement un terme au journal de guerre qu’il avait tenu scrupuleusement, jour après jour, du 14 février au 6 août 1943, six semaines avant qu’il ne soit blessé : « Et donc, je termine ce journal car je pense que cela n’a pas de sens de tenir un journal au sujet de choses aussi atroces que celles auxquelles on assiste parfois ». Un revirement peut-être chez ce jeune nazi qui, quelques mois plus tôt, « bouffait » du russe avec délectation. Un beau livre, mais une lecture éprouvante.

Uwe Timm s’est essayé, avec plus ou moins de bonheur, dans différents styles, son œuvre étant globalement marquée par sa participation à la révolte étudiante de 1967-68, et son engagement militant au sein du SDS. C’est sur cette période de sa vie que revient indirectement le dernier livre qu’il vient de publier sous le titre Der Freund und der Fremde, un livre largement autobiographique lui aussi, qui prolonge et complète le précédent. Uwe Timm évoque ici l’amitié qui le liait à Benno Onhesorg, mort à Berlin le 2 juin 1967 lors d’une manifestation d’étudiants et figure mythique du mouvement étudiant des années 70 en Allemagne fédérale. Comme pour l’évocation du frère, il a fallu du temps pour dépasser l’image fixée par la légende et rendre par le souvenir à l’ami disparu la vie privée dont une mort prématurée l’avait spolié.

Le livre n’est donc pas un livre politique, mais veut être un portrait. Uwe Timm avait reçu, comme le voulait son père, une formation de fourreur. Lorsque celui-ci mourut, c’est son fils, âgé de dix-huit ans, qui se chargea de redresser l’entreprise familiale lourdement endettée. Trois ans plus tard, une fois l’entreprise remise à flots, celui-ci fut admis au Collège de Brunschwig pour y préparer le baccalauréat et c’est là, dans cet établissement qui accueillait des jeunes gens comme lui, ambitieux et doués, qu’il fit la connaissance de Benno Ohnesorg. Uwe Timm dessine par petites touches un portrait délicat de « l’ami » - c’est ainsi qu’il le nomme, évitant ainsi d’instaurer entre eux une familiarité intempestive, peu compatible avec la réserve du jeune homme que le lecteur découvre, plongé dans ses pensées, un matin de juin où l’auteur le rejoint dans le parc du Collège et où chacun, prudemment, révèle à l’autre qu’il écrit pour lui-même. C’est d’abord ce secret partagé qui les lie et le goût qu’ils ont en commun pour la littérature. U. Timm restitue la qualité particulière de cette amitié qui passait par l’amour des belles choses, évoque la douceur, la retenue de l’ami indifférent à la politique, sa nature contemplative, la confiance mutuelle que se portaient les deux jeunes gens au parcours similaire - l’école trop vite interrompue, le détour par l’activité professionnelle (B. Ohnesorg était décorateur de vitrines) et la détermination avec laquelle tous deux avaient formé le projet d’écrire. Quoique l’auteur s’en défende, la figure de « l’ami » est certainement idéalisée, et la reconstitution proposée - le livre à nouveau est construit comme une enquête - présente quelques zones d’ombre : on est étonné d’apprendre de la bouche de sa veuve interviewée par Uwe Timm que Benno Ohnesorg, dont la vocation littéraire était si affermie lorsqu’il séjournait au Collège de Brunschwig, n’a pas laissé un seul poème, et l’on n’apprend rien non plus sur la rupture qui a lieu entre les deux amis après les deux années passées dans ce même Collège.

Le récit de cette amitié de jeunesse offre à U. Timm l’occasion de revenir sur sa propre histoire et c’est au fil du récit cet aspect autobiographique qui l’emporte. L’auteur va et vient dans sa vie passée, parle de son enfance au sein d’une famille étriquée, de son métier de fourreur qui l’a préparé au métier d’écrivain en lui donnant le goût du travail méticuleux. Il évoque ses années de jeunesse, son amour de la langue et de la littérature française, son désir de connaître la France, le pays de « l’ennemi héréditaire », sa thèse sur Camus, qui fut son maître à penser. A plusieurs reprises, il est question de Camus, de sa philosophie et de son esthétique de l’« indifférence », érigée en modèle et de L’ Etranger, évoqué dans le titre et qui fut le roman-culte de toute une génération. Comme dans Am Beispiel meines Bruders, l’auteur se garde de raconter platement. Rompu à la technique du montage, il met bout à bout et combine avec un savoir-faire artisanal des fragments de textes de nature variée et de longueur inégale, mêlant le document et la fiction. Le charme de ce récit poétique réside dans sa fluidité, l’aisance avec laquelle l’auteur mêle le présent et le passé, passe d’une vie à l’autre, construit son récit en laissant jouer les associations, en juxtaposant avec bonheur des images, des souvenirs, des réflexions, évoquant tour à tour la beauté d’un paysage, tel souvenir marquant, ou tel personnage au destin singulier qui a croisé sa route, le tout dans une langue limpide, dépouillée.

Les jeux d’ombre et de lumière d’Inka Parei

Le Berlin d’aujourd’hui, on le sait, fascine. Devenu après la chute du Mur un chantier gigantesque, la ville est un creuset d’où émergent quantité de nouveaux talents et draine comme le Paris de Balzac les ambitions des Rastignac en herbe. C’est dans cette ville nouvelle dotée de tous les prestiges que la romancière Inka Parei, née à Francfort en 1967, mais vivant à Berlin, a situé son premier livre, Die Schattenboxerin. Paru à l’été 1999, il a rencontré un succès qui lui a valu d’être traduit en plusieurs langues. Une jeune marginale, un peu excentrique, s’est installée en même temps que d’autres squatteurs dans un immeuble désaffecté de Berlin-Mitte autrefois occupé par des juifs. Les autres occupants ont fini par délaisser cette demeure insalubre peu à peu envahie par la vermine où la jeune femme, prénommée Hell, se retrouve seule, avec une voisine de palier qu’elle croise dans les escaliers et avec laquelle elle partage les WC situés à l’étage. Celle-ci, prénommée Dunkel, disparaît un jour ; Hell, la narratrice, part à sa recherche et se lance, en compagnie d’un jeune homme, März, un « touriste » récemment arrivé à Berlin pour enquêter sur son propre père, dans une quête où la recherche de l’autre se confond avec le travail intérieur que la narratrice, autrefois victime d’un viol, entreprend pour venir à bout d’un passé douloureux. D’où cette image, qui a fourni le titre du livre, de la « boxeuse d’ombres », la narratrice étant aussi une adepte des sports de combat qu’elle pratique avec un maître chinois - comme Inka Parei elle-même peut-être, qui a poursuivi entre autres des études de sinologie. Ecrit dans un style sobre et précis, le livre séduit par l’atmosphère de mystère qui entoure le Berlin marginal, interlope et dangereux - l’héroïne a ça et là l’occasion de mettre en pratique quelques stratégies de défense -, dans lequel cette histoire étrange se déroule. C’est le « Grossstadtroman » des années 20, version vingt et unième siècle.

Ce premier roman est à l’évidence partiellement autobiographique, ce qui n’est pas le cas du second livre que la romancière, six ans après son premier opus, publie aujourd’hui sous le titre énigmatique Was Dunkelheit war. A première vue très différent, au moins par le sujet, le livre est centré sur un personnage purement fictif. Un vieil homme se réveille, après un mauvais rêve, un matin, mais ça pourrait être la nuit, dans un appartement vide qu’il occupe depuis peu. Il fait nuit dehors, il ne connaît pas les lieux. Il est venu s’installer dans la banlieue de Francfort, mais peu importe, dans un immeuble qu’il a hérité, il ne sait plus de qui, en laissant à Berlin ses meubles, ses livres, ses photos qu’il a brûlées. Le vieil homme a perdu la notion du temps, il entend la pluie qui bat contre ses fenêtres, parfois il s’endort, et quand il ne dort pas, il sort une longue-vue avec laquelle il observe ses voisins. Le vieil homme entend des bruits bizarres, il dort mal, il a peur. Est-ce la nouveauté des lieux qui l’inquiète ? Le fait de se retrouver, lui qui n’a jamais rien possédé d’important, à la tête d’un patrimoine immobilier (il a vendu une partie de l’immeuble hérité, en loue une autre partie) ? Est-ce la mort qu’il sait proche, lui qui « a décidé de regarder le ciel en mourant » ? Ou encore la découverte dans l’hôtel attenant de cet « étranger » autrefois aperçu ? C’est sur ces pistes qui ne mènent nulle part que démarre le livre, pour lequel la romancière a obtenu à l’unanimité, il y a deux ans, le prix Ingeborg Bachmann - par anticipation, puisque la lecture de la première page du texte avait recueilli tous les suffrages du jury de Klagenfurt.

I. Parei ne raconte pas, elle rassemble dans ce livre mince (169 pages imprimées en gros caractères) les éléments d’une histoire vaguement policière qu’elle répartit dans son texte, multiplie les effets de suspense, s’empare du lecteur, le retient captif d’une intrigue obscure savamment agencée. On voit que ses deux livres ont des points communs. Jouant avec l’ombre et la lumière, comme le signalent les prénoms retenus pour les deux personnages féminins, peut-être interchangeables, de son premier roman, I. Parei construit une histoire à plans multiples : elle évoque avec une précision intraitable et parfois épuisante les déplacements laborieux, à travers un espace aux allures de labyrinthe, du vieil homme qui ne se déplace qu’avec des béquilles, les derniers jours du moribond, sa décrépitude, la déchéance de ce corps qui ne remplit plus ses fonctions, en même temps qu’elle décrit ici aussi un cheminement intérieur compliqué : devant l’imminence de la mort, le vieil homme revit son passé, un passé enfoui, refoulé qui le hante souterrainement et que la narratrice fait affleurer par bribes, sans faire la lumière sur ce passé politique compromettant - l’homme, un ancien employé des postes, aurait commis des actes, des crimes peut-être, pendant la guerre, et ce passé resurgirait à présent, réactivé par le contexte politique du moment – le lecteur apprend par quelques détails infimes répartis dans le texte que « l’action » se situe à l’automne 1977, au moment où la RFA est secouée par une vague d’attentats terroristes… Contrairement au livre qui l’a précédé où l’on pouvait se laisser prendre par une intrigue un peu confuse, mais où l’auteure avait tenu à écrire un livre lisible, somme toute aimable, construit autour d’une succession de petits chapitres aérés, celui-ci, rédigé dans une langue neutre, atone, n’est pas d’une lecture facile. Obsédée par le besoin de nommer les choses au point que l’écriture souvent tourne à vide et n’évite pas le piège du maniérisme, I. Parei, qui a le souci, dit-elle, de faire du beau travail, pourrait adoucir ses parti-pris et songer au lecteur qui a droit, lui aussi, au plaisir.

- Chantal SIMONIN -

Références

Dieter Wellershoff, Der Liebeswunsch, Cologne (Kiepenheuer & Witsch) 2000, 343 p.

- Das normale Leben, Cologne (Kiepenheuer & Witsch) 2005, 305 p.

Uwe Timm, Am Beispiel meines Bruders, Cologne (Kiepenheuer & Witsch) 2003, 158 p. (Edition de poche, Dtv, 2005, 154 p.).

- A l’exemple de mon frère, trad. de l’allemand par Bernard Kreiss, Paris(Albin Michel) 2005, 197 p.

- Der Freund und der Fremde, Cologne (Kiepenheuer & Witsch) 2005, 173 p.

Inka Parei, Die Schattenboxerin, Francfort/Main (Schöffling & Co) 1999, 182 p.

- La boxeuse d’ombres, trad. de l’allemand par Léa Marcou, Paris (Pauvert) 2001.

- Was Dunkelheit war, Francfort/Main (Schöffling & Co) 2005, 169 p.

Le XIe Congrès de l’Asocciation internationale/Internationale Vereinigung für Germanistik, Paris (26.08-3.09 2005)

Le XIème Congrès de l'Association Internationale des Germanistes / Internationale Vereinigung für Germanistik

Paris 26 août – 3 septembre 2005

L’Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) a été fondée en 1951 essentiellement par des germanistes non-allemands, en grande partie exilés, pour une part d’origine juive, désireux de rétablir, sur une base universitaire internationale, les liens étroits avec la langue et la littérature allemandes. Rattachée à la Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes (FILLM) dont elle est encore membre à ce jour, l’IVG n’entretient pas de rapports directs avec les nombreuses associations nationales (Germanistenverbände) qui ont vu le jour depuis. Sa seule tutelle morale est l’UNESCO. L’IVG a pour siège la ville et le pays du Président en exercice. Elle tient ses congrès tous les cinq ans. Dirigée par un « Präsidium » (Président et 2 vice-présidents) et un « Comité » (Ausschuß) de 20 membres qui fixent les sujets des Congrès, elle est ouverte à tous les universitaires au minimum docteurs ayant des publications représentatives à leur actif et pouvant attester d’activités dans un établissement d’Enseignement Supérieur. Outre l’allemand, le champ couvert est celui des quatre langues scandinaves, du néerlandais (y compris le frison et l’afrikaans), le yiddish, dans leurs dimensions diachroniques et synchroniques.

Le premier Congrès de l’IVG eut lieu à Rome en 1955 – celui de Paris marquait le 50e anniversaire de cet événement. Entre-temps, Copenhague, Cambridge, Amsterdam, Princeton, Bâle, Göttingen, Tokyo, Vancouver, Vienne avaient eu l’honneur d’accueillir une manifestation qui s’était rapidement imposée comme la rencontre scientifique la plus importante et la plus exigeante de germanistes issus de pays de plus en plus nombreux. Si le Congrès de 1985 (Göttingen) avait été marqué par le retour en Allemagne et chargé d’une incontestable dimension politique suite à cette réintégration tardive de l’Allemagne dans le communauté de la discipline à laquelle elle avait donné naissance, le passage par Tokyo en 1990, puis par Vancouver en 1995 manifestait un réel effort d’internationalisation, par une sortie de l’espace ouest-européen/nord-américain.

L’élection à la présidence, en septembre 2000, de Jean-Marie Valentin (Paris IV et Chaire d’Histoire culturelle du monde germanique à l’Institut universitaire de France) a fait de la France le pays d’accueil et de Paris le lieu du Congrès de 2005. Outre les instances prévues par les statuts, le Président s’est entouré d’une équipe locale resserrée comprenant Jean-François Candoni (Paris IV), secrétaire général, Ronald Perlwitz (Paris IV), trésorier, Stéphane Pesnel (Paris IV), chargé des contacts avec les éditeurs et responsable de l’organisation du salon consacré aux publications scientifiques récentes, Elisabeth Rothmund (Paris XII), qui a assuré les relations avec diverses maisons de la Cité Internationale universitaire du Boulevard Jourdan. Les tâches matérielles qui ont précédé le Congrès avant d’en permettre le bon déroulement ont été assurées pas une équipe d’étudiants, d’ATER, de doctorants et de Maîtres de conférences de Paris IV, Paris X et Strasbourg.

Le Congrès s’est tenu au Centre Universitaire Malesherbes qui avait été entièrement mis à disposition de l’IVG par le Président de la Sorbonne, Jean-Robert Pitte. L’ « unité de lieu » a pu être réalisée grâce à une utilisation optimale des salles et des amphithéâtres du Centre Malesherbes. Elle a facilité les contacts entre congressistes et a donné à la foire du livre (toutes les maisons importantes d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse alémanique étaient présentes ou tout au moins représentées par la librairie InfoBuch, qui avait elle aussi un stand) un cadre très favorable.

*

* *

L’équipe organisatrice a voulu d’abord sensibiliser les germanistes français à l’importance de l’IVG (seuls 26 d’entre eux participaient en 2000 aux journées viennoises). Les deux campagnes d’information ont produit des effets positifs puisque le nombre des adhérents de notre pays (c’est-à-dire à jour de leur cotisation) dépassait légèrement les 300 à l’ouverture du Congrès. Ce fut là une base importante qui autorisa une imbrication étroite entre notre germanistique et l’IVG. Ainsi, la direction des 30 sections incluait à chaque fois un(e) collègue français(e) dont la tâche principale était d’assurer le lien (choix des sujets, direction des débats, publication) avec le « Präsidium ». De même, une des cinq grandes conférences plénières fut confiée à un français (Rémy Colombat). Ajoutons que deux des Tables Rondes furent dirigées l’une par Frédéric Hartweg (Strasbourg), l’autre par Michael Werner (CNRS/EHESS, directeur du CIÉRA). Quant aux intervenants (dont beaucoup de jeunes collègues), ils furent 134, ce qui fit de la France le deuxième pays en nombre d’intervenants, assez loin derrière l’Allemagne (212 intervenants).

L’organisation matérielle par ordinateur et avec le secours de l’Internet eut pour priorité, outre la constitution d’un site propre au sein de Paris IV, la réalisation d’une base de données. S’il a été possible de s’appuyer sur le travail commencé à Vienne, il a fallu aussi mettre à jour de manière continue des informations très peu stables : nouveaux pays, changement des générations particulièrement sensible, instabilité des emplois précarisés par le système de plus en plus répandu des contrats à durée limitée – sans parler des départs à la retraite, des changements d’adresse et des décès, tout cela le plus souvent non signalé. Cette recomposition a conduit aussi à rayer des listes plus de 200 germanistes qui n’avaient de membre que le nom. Le chiffre actuel d’environ 1 500 membres reflète correctement la situation. Une telle « opération vérité » avait déjà été conduite à Vienne. On peut légitimement penser qu’il faudra malheureusement la renouveler.

Le Comité avait le devoir de définir un sujet en rapport avec les préoccupations modernes, l’évolution de la discipline et la très forte internationalisation des membres de l’IVG. Si le mode allemand d’orientation et d’organisation des études de germanistique constituent une référence à ne pas perdre de vue, il ne saurait plus avoir aujourd’hui de pertinence absolue. Il faut en effet rappeler que le travail de médiation, de diffusion de la langue, de la littérature et de la culture allemandes, passe en effet par les germanistiques des pays autres que germanophones. D’autre part, il faut considérer comme pleinement légitimes les points de vue extérieurs sur les lettres et la culture allemandes, des points de vue fondés sur les « intertextes » culturels des germanistes n’ayant pas l’allemand pour langue maternelle. Enfin, il serait souhaitable et profitable à la discipline que les dialogues entre germanistiques non-allemandes soient plus fréquents et plus approfondis. À cet égard, le Président, lors de l’Assemblée plénière du 3 septembre, a tenu à encourager vivement les regroupements régionaux. Il a rappelé les efforts efficaces qui ont conduit à la création il y a quelques années d’une association centre-européenne et d’une autre en Amérique du Sud. Il a pu lui-même convaincre les universités africaines (Égypte, Maghreb, Afrique subsaharienne et Afrique du Sud) à s’engager sur cette voie ; ce projet est, à l’heure actuelle, en cours de réalisation. Il est clair cependant que l’on devrait chercher en France à renforcer les liens avec nos voisins, l’Europe du sud-ouest, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, etc.

*

* *

Le sujet retenu par la Présidence et le Comité visait à rendre compte de ces divers facteurs ainsi que de la signature par l’UNESCO de la convention internationale pour la promotion de la diversité culturelle. Il s’agissait en outre d’impliquer les études germaniques en tant que telles – ses méthodes et ses objets – dans le phénomène étudié. Enfin, le souci d’éviter une formulation exagérément lénifiante a conduit à préférer la formule de « Germanistik im Konflikt des Kulturen » à celle de « Germanistik im Dialog der Kulturen », même si ce sujet faisait immanquablement penser au « clash of civilizations » de Samuel P. Huntington. Le lien étroit avec les textes et la recherche permettait de contourner cet écueil tout en conservant aux débats leur potentiel critique – et de fait, certaines sections ont connu des discussions animées.

Le nombre des sections (30) était sans doute élevé. Fallait-il en réduire le nombre ? Les organisateurs ont été en fait mus par le souci de conserver toute leur place aux études scandinaves/nordiques, néerlandaises et yiddish – cette dernière section n’avait pas fonctionné à Vienne en 2000, les participants annoncés s’étant retirés en raison de la situation politique régnant alors en Autriche. Un secteur traditionnel comme la linguistique (diachronique et synchronique) se devait d’être traité selon les critères habituels – les sections consacrées à l’apprentissage et à l’enseignement de l’allemand en contexte germanophone et à la lexicologie ont au demeurant remporté un franc succès. Curieusement, il n’en fut pas de même pour l’étude des discours dans les nouveaux médias : on peut se demander si la recherche n’est pas en train de prendre du retard dans un secteur manifestement actuel et à évolution rapide. De même, on s’étonnera de la très faible représentation française dans la section 4 (Deutsch lehren und lernen im nicht-deutschsprachigen Kontext). De toute évidence, cette carence est d’ordre structurel et non d’ordre individuel – elle semble bien appeler une réflexion approfondie. En revanche, notre représentation « convenable » dans la section 5 (Übersetzen im Kulturkonflikt) témoigne de la vitalité, en France, de la traduction littéraire, bien représentée sur le marché du livre et à travers quelques DESS (Masters 2) récemment mis en place. Toutefois on peut s’interroger sur la très faible présence de la traductologie dans nos cursus de germanistique. Il y aurait sans doute urgence à y remédier.

Plusieurs sections (littérature de voyage, émigration/rémigration, texte et image, Gender-Studies par ex.) s’imposaient naturellement. Pour d’autres sujets en revanche, l’actualisation était davantage manifeste. Signalons notamment : Kulturwissenschaft vs. Philologie ? ; Wissenschaften und Literatur seit der Renaissance ; Divergente Kulturräume in der Literatur ; Universal-, Global- und Nationalkulturen ; Nationalliteratur und Weltliteratur, Multikulturalität in der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur. D’une manière générale, une des caractéristiques majeures du Congrès de Paris fut de renoncer aux ateliers par périodes (Moyen Âge, baroque, classicisme, romantisme, etc.) au profit de coupes transversales thématiques.

Il faut pour finir se poser la question de la « civilisation ». Sous sa forme actuelle, de caractère historique et sociale, elle représente en France une « exception culturelle », à tout le moins académique, qui isole les germanistes qui en font leur objet de recherche, la dimension pédagogique n’entrant pas en ligne de compte car elle est consubstantielle à toute « Auslandsgermanistik ». Lors du Congrès de Vienne (2000), nous avons obtenu la substitution, dans les statuts de l’IVG, à l’ancienne formulation de « Internationale Vereinigung für Sprach- und Literaturwissenschaft », de celle de « Internationale Vereinigung für Germanistik ». La stricte délimitation au couple « littérature-langage » ne s’impose donc plus et un élargissement a pu se produire : placé, pour une bonne part, sous le signe de la culture : sociologie culturelle, altérité, acculturation/déculturation, histoire culturelle, Gender-Studies, histoire des intellectuels, mémoire, relations inter-culturelles, multiculturalités (espaces dans leurs composantes géographiques et historiques et espaces des textes et de leurs écritures)… tout cela sans prétendre à l’exhaustivité. Le croisement avec l’enseignement « im nicht-deutschsprachigen Kontext » et l’étude lexicologique par exemple offrait d’autres terrains d’application. Si un nombre important de germanistes français ont emprunté ces nouvelles voies, d’autres n’ont pas su ou voulu saisir la chance qui leur était offerte. On peut, on doit le regretter, surtout pour l’évolution de la recherche en civilisation. Une réflexion est sans aucun doute nécessaire, qui passe aussi par une redéfinition des questions (en particulier celle des options) aux concours de recrutement de l’enseignement secondaire. Il y aurait là deux avantages : un tel enseignement rénové de la civilisation contribuerait à éviter l’isolement de fait constaté plus haut. Mais il serait en mesure aussi de donner un élan à une germanistique qui, pour se fonder sur la philologie, ne saurait s’y restreindre. Les débats conduits dans la section 10 (Kulturwissenschaft vs. Philologie ?) ont montré qu’il était indispensable de rechercher de nouveaux points d’équilibre.

*

* *

La fréquentation selon les sections a été variable. Quelques sujets ont attiré moins de 10 intervenants – ainsi les analyses de discours dans les nouveaux médias, ce qui pourrait, comme il a été dit, suggérer un retard de la réflexion dans un secteur qui n’est qu’en partie nouveau. D’autres ont compté entre 35 et 45 intervenants, la moyenne générale s’établissant à 25. La grande diversité d’origine des conférenciers a fait apparaître, outre les fortes participations allemande et française, l’importante représentation de l’Europe centrale et orientale ainsi que la montée de l’Asie du Sud-Est, symbolisée pas la croissance spectaculaire des instituts germaniques de la Corée du Sud. Si l’on ajoute les participants aux Tables Rondes, les directeurs de section (3 en moyenne) et les orateurs chargés des conférences plénières, ce sont en tout 810 conférenciers qui sont intervenus sur un ensemble de 1200 participants effectifs.

La fréquentation lors des séances publiques a varié de 350 à 800, ce dernier chiffre ayant été atteint lors de la cérémonie d’ouverture. Marquée par des allocutions du Président Pitte, des ambassadeurs des pays entièrement ou partiellement germanophones représentés à Paris (Allemagne, Autriche, Suisse) et de Jacques Toubon, Président du Haut-Conseil culturel franco-allemand, elle s’est déroulée dans l’amphithéâtre Richelieu. L’encadrement musical était assuré par le quatuor Assai de l’Orchestre de Paris. À la conférence de Rémy Colombat sur « Symbolismus als lyrische Koine », d’esprit franco-allemand, s’adjoignit celle d’Hendrik Birus (Munich) sur l’idée de « Weltliteratur », terme inventé par Goethe en 1827, l’année même où fut créée en Sorbonne la première Chaire de littérature comparée, qui fit entrer le Congrès de plain-pied dans la thématique générale des 8 journées (le 28 août fut réservé aux excursions). Les trois autres conférences furent prononcées par Theodor Ziolkowski (Princeton) qui parla de l’année 1808 à Berlin (« Berlin in chronotopologischer Sicht »), Anil Bhatti (New Delhi) sur « Kulturtheorien und postkoloniale Perspektiven » et Zhang Yushu (Beijing), qui traita du rôle de la germanistique chinoise d’aujourd’hui.

Quant aux tables rondes, elle donnèrent lieu à d’intenses échanges qui manifestèrent notamment la grande variété des situations. Dirigée par Joachim Umlauf (actuellement directeur de l’Institut Goethe d’Amsterdam), la discussion sur l’espace universitaire européen (« Europäischer Hochschulraum ») fut marquée par des exposés de Simonetta Sanna (Sassari), Martin Durrell (Manchester), et Klaus Michael Bogdal (Bielefeld). Le débat sur la notion de « Grenze » eut pour « Moderator » Frédéric Hartweg (Strasbourg) qu’entouraient Andreas Gardt (Kassel), Walter Haas (Fribourg/Suisse) et Anja Lobenstein-Reichmann (Trèves). Jean-Pierre Lefebvre (ENS Paris) a débattu, avec Ana Dimova (Schumen, Bulgarie) et Gertrude Durusoy (Izmir, Turquie), de la diffusion de la littérature allemande à l’étranger. Michael Werner (CNRS/EHESS/CIÉRA) discuta avec Anil Bhatti (New Delhi), Willi Bolle (São Paulo), Jérôme Vaillant (Lille) et Wilhelm Voßkamp (Köln) de l’histoire des études germaniques en – mais surtout hors d’ – Allemagne. Martin Durrell (Manchester) posa la question de l’avenir de la langue allemande dans un monde où le plurilinguisme est menacé par la tendance « lourde » au monolinguisme – question à laquelle tentèrent de répondre Csaba Földes (Veszprém, Hongrie), Marisa Siguan (Barcelone) et Gerhard Stickel (Mannheim, ancien directeur de l’IDS). Enfin, organisée en collaboration avec la « Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung » (dont le siège est à Darmstadt), la Table Ronde dirigée par Peter Eisenberg (Potsdam), plutôt que de revenir sur la « Rechtschreibreform », mit au centre de ses débats la question du « rétablissement d’une orthographe allemande unifiée » (« Wie kann die Einheitlichkeit der deutschen Orthographie wiederhergestellt werden ? »). Y prirent part Martine Dalmas (Paris IV), Clemens Knobloch (Siegen), Mathias Wermke (Duden-Redaktion, Mannheim) et, au titre des écrivains et des éditeurs, Michael Krüger (Hanser Verlag, Munich). Signalons en outre d’autres formes de coopération : la présentation des programmes d’aides accordée aux chercheurs par la fondation Alexander von Humboldt et le DAAD qui ont, par ailleurs contribué à soutenir financièrement la participation au Congrès de Paris d’anciens boursiers de ces organismes, titulaires d’au moins un doctorat. C’est de même dans le cadre du Congrès de Paris qu’eut lieu pour la première fois la remise publique du prix Jacob und Wilhelm Grimm à Dmitrij Dobrovol’skij, linguiste, professeur à l’université Lomonossov de Moscou.

*

* *

Le programme culturel, conçu avec les médiateurs culturels des pays de (ou en partie de) langue allemande, ont occupé trois soirées. La première fut consacrée à la Suisse à travers une lecture, soutenue par l’Ambassade de ce pays et le CCSP, par Paul Nizon, d’extraits de son dernier roman, Das Fell der Forelle (Suhrkamp), récemment traduit en français (Actes Sud). On sait l’écho que ce texte de haute tenue littéraire rencontre présentement en France. Le Forum Culturel autrichien apporta son aide déterminante à la mise sur pied d’une représentation au Théâtre « Trianon » de l’adaptation scénique, conçue par Jürgen Koizik et René Zisterer, de L’Homme sans qualités de Musil, dont on sait qu’elle fut accueillie très favorablement sur les scènes autrichiennes, dont le Burgtheater.

C’est dans ce même théâtre que se déroula la soirée la plus remarquée du Congrès, organisée conjointement avec l’Institut Goethe. Elle fut animée par Günter Grass et sa fille, l’actrice Helene Grass, actuellement à Zurich. Ce spectacle lu, chanté et même par endroits dansé, reprenait le motif de « l’autre vérité », développé dans le chapitre terminal de Der Butt avec sa référence au cercle romantique regroupé autour d’Achim von Arnim et de Clemens Brentano au moment de la genèse du deuxième volume du Cor enchanté de l’enfant. Cette soirée connut un vif succès. Elle fit éclater au grand jour (comme les précédentes d’ailleurs) l’importance des textes littéraires exigeants et des formes diverses du spectacle dans la communication interculturelle. La soirée poétique réservée aux poètes d’origine arabo-islamique écrivant en allemand (Dilek Güngör, Said, Zafer Şenocak, Yusuf Yesilöz), dont Jean Mondot mit en évidence, en introduction, le lien qu’elle entretenait avec le choix du lieu, la Cité Internationale universitaire de Paris, dont une partie, l’Espace Konrad Adenauer, avait été attribuée à l’IVG par une initiative généreuse de la Maison Heinrich-Heine. La réception qui suivit réunit plusieurs centaines d’invités, précédemment conviés (le 30 août) par S.E. l’Ambassadeur Klaus Neubert à sa résidence du Palais Beauharnais.

*

* *

La matinée du 3 septembre permit de dresser le bilan de ces journées et de mettre en valeur le tournant qu’elles ont marqué pour les études germaniques au plan international. C’est de même au cours de cette Assemblée Générale que furent élus le nouveau Präsidium et le Comité. Le plenum porta à la Présidence le Professeur Franciszek Grucza, professeur de linguistique à l’université de Varsovie. Furent élus vice-présidents Madame le Professeur Aleya Khattab (littérature, Le Caire) et le Professeur Paul Michael Lützeler (littérature, histoire culturelle, Saint-Louis, Missouri). On trouvera sur le site (www.ivg.paris4.sorbonne.fr) tous les renseignements complémentaires souhaités, par exemple pour ce qui concerne les membres du Comité.

La publication des 12 volumes d’Actes commencera en 2006 aux éditions Peter Lang de Berne, dans la collection « Kongressakten » du Jahrbuch für Internationale Germanistik (vol. 77-88). Il est souhaitable que nos bibliothèques universitaires françaises en fassent l’acquisition et que le plus grand nombre d’entre nous adhèrent (ou réadhèrent) à l’IVG et participent au Congrès de Varsovie en 2010, nous les en remercions d’avance.

Jean-Marie Valentin, Jean-François Candoni, Ronald Perlwitz, Stéphane Pesnel et Elisabeth Rothmund

Comptes rendus

F. Baasner (dir.), Gérer la diversité culturelle – J.-F. Simonart, Russie, Etats-Unis : partenaires de l'Allemagne – R. Friedrich, Die deutsche Außenpolitik im Kosovo-Konflikt – W. Kilian, Adenauers Reise nach Moskau – H. Kohl, Erinnerungen 1982-1990 (comptes rendus de S. Martens) ; D. Arnold, Neue Reichskanzlei und „Führerbunker". Legenden und Wirklichkeit – M. Koplek, München 1933-1945. Stadtführer zu den Spuren der Vergangenheit – J. Brethomé, La langue de l’autre. Histoire des professeurs d’allemand des lycées 1850-1880) (comptes rendus de J.-C. François) ; J.-C. Notin, Les vaincus seront les vainqueurs. La France en Allemagne (1945) – W. Jacobsen/A. Kaes, H.H. Prinzler (Hg.), Geschichte des deutschen Films (comptes rendus de L. Thaisy).